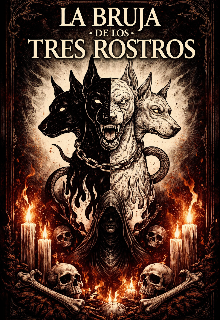

La bruja de los tres rostros

Capítulo 53

No se quitó nada.

Simplemente dejó de sostener.

La bruja lo sintió como se siente el cuerpo cuando ya no necesita tensarse para existir. No hubo gesto ritual, ni espejo, ni revelación dramática. Las máscaras no cayeron al suelo porque nunca fueron objetos: eran posturas, roles, funciones asumidas para proteger el equilibrio cuando aún era frágil.

Ahora ya no hacían falta.

El primer rostro no se adelantó.

El segundo no defendió.

El tercero no vigiló.

Por primera vez, los tres estuvieron presentes al mismo tiempo, sin jerarquía.

—Así es —dijo la bruja, más para sí que para las otras—. Sin traducciones.

Elna la miró con una claridad nueva. No vio poder ni amenaza. Vio coherencia. Una mujer que ya no necesitaba fragmentarse para sostener lo que sabía.

—¿Eso es todo? —preguntó en voz baja.

La bruja asintió.

—Esto es todo lo que queda cuando ya no hay nada que ocultar.

Roa se acercó sin temor. No había misterio que imponer respeto. Había presencia que lo inspiraba.

—No das miedo —dijo—. Pero impones.

La bruja sonrió apenas.

—Eso es no llevar máscara.

La bruja sin máscaras no es más vulnerable. Es más precisa. No exagera el silencio ni el fuego. No usa la memoria como escudo ni el instinto como amenaza. Habita su centro con una quietud que no necesita explicación.

El bosque parecía responder a esa coherencia. No se abría ni se cerraba. Simplemente acompañaba.

Elna respiró hondo.

—¿Y ahora qué eres?

La bruja pensó un instante. No porque dudara, sino porque ya no necesitaba definirse con urgencia.

—Soy la que permanece —dijo—. Sin vigilar. Sin devorar. Sin arder.

Roa asintió, como si esa respuesta fuera suficiente.

Porque cuando la bruja deja de usar máscaras,

no pierde su poder.

Lo concentra.

Y ese poder, silencioso y exacto,

ya no necesita ser temido

para ser respetado.