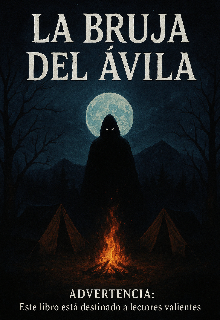

La bruja del avila

Capítulo 1 – El plan perfecto

Todo comenzó en una reunión de amigos, un jueves en la noche. Entre risas, música y conversaciones, surgió la idea de aprovechar el puente largo: desde el viernes hasta el lunes, porque el lunes era feriado.

Yo, con la emoción en el pecho, propuse lo que para mí sería la mejor aventura: “Vamos al Ávila. Pasemos

Siempre había soñado con acampar en lo alto del Ávila, pero una cosa es imaginarlo y otra muy distinta es estar allí, con la mochila cargada en la espalda y el frío de la mañana cortándome la piel como cuchillas invisibles. Esa madrugada me desperté antes que el sol; el rocío empapaba la grama y mis botas crujían al pisarla, como si cada paso despertara a la montaña misma. Mis amigos ya estaban reunidos, todos con las mochilas al hombro, bromeando para disimular los nervios. Yo, en cambio, sentía una mezcla extraña de emoción y respeto. Algo me decía que este viaje no sería como los demás.

La subida fue dura. El aire se volvía más delgado a cada metro, y el silencio, apenas interrumpido por el canto de algún pájaro lejano, se hacía más espeso. A medida que avanzábamos, el sol comenzó a brillar, pero no lograba calentar del todo; el frío se aferraba a nosotros como un espíritu invisible. En varias ocasiones tuvimos que detenernos para recuperar el aliento, observando el horizonte que se abría ante nuestros ojos como un océano verde infinito.

Cuando por fin alcanzamos el campamento, el lugar parecía sacado de un cuadro. La laguna estaba cubierta por una fina capa de hielo, como un espejo roto que reflejaba el cielo grisáceo. Metí la mano en el agua y un dolor punzante me recorrió los dedos: estaba helada, tanto que parecía imposible que alguien pudiera bañarse allí. Sin embargo, uno de mis amigos, entre risas, se lanzó al agua sin pensarlo. Su grito agudo, mezcla de dolor y sorpresa, retumbó por toda la montaña y nos hizo reír a carcajadas, aunque por dentro sabíamos lo arriesgado que era.

Esa primera noche, después de armar las carpas y encender la fogata, el ambiente cambió. El calor de las llamas contrastaba con el viento helado que nos cortaba la cara. Sacamos la comida, compartimos historias y, como suele pasar en esas reuniones, alguien comenzó a hablar de leyendas. Entre risas nerviosas y miradas cómplices, surgió el nombre que nadie quería mencionar: la bruja del Ávila.

De repente, el aire pareció enfriarse aún más. Uno de mis amigos juró haber visto una sombra moverse entre los árboles. Otro aseguró escuchar pasos alrededor de las carpas. Yo mismo me levanté varias veces para asomarme, pero no había nadie. Solo la oscuridad absoluta y el eco del viento entre las ramas. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí claramente como si algo —o alguien— caminara cerca de mí. Contuve la respiración, apretando los ojos, hasta que el silencio volvió a reinar.

Pero dentro de mí sabía que aquello no había sido mi imaginación.

Editado: 01.09.2025