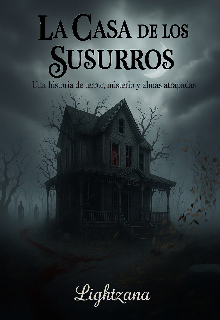

La Casa de los Susurros

Prólogo – La Casa de los Susurros – Introducción y presentación del escenario

Prólogo – La casa de los susurros

Hay casas que respiran. No lo hacen con pulmones, ni con un corazón escondido entre los muros, sino con la memoria de quienes alguna vez las habitaron. En cada grieta queda atrapado un suspiro antiguo, una palabra que nadie recuerda haber dicho, una mirada que se quedó fija en el tiempo. La casa de los susurros era una de esas.

Simón lo supo desde la primera noche que cruzó su umbral. El aire parecía espeso, cargado de una presencia que lo miraba desde cada rincón. No era miedo exactamente, sino una inquietud que le arañaba la piel desde dentro, una advertencia difusa. Desde entonces, los rumores comenzaron: pasos en los pasillos vacíos, voces que llamaban por su nombre, reflejos que no coincidían con su cuerpo.

Durante años, la casa había sido evitada por todos. Nadie quería hablar de lo que ocurrió allí, del fuego, de los nombres borrados de los registros. Las paredes guardaban un silencio demasiado consciente, y los que alguna vez intentaron quedarse no duraron más de una noche.

Simón, sin embargo, no buscaba huir del pasado. Había regresado precisamente para enfrentarlo. Entre los escombros del tiempo, buscaba comprender por qué la casa lo llamaba incluso en sueños. Y aunque no lo admitiera, sabía lo que en realidad lo había traído de vuelta: la voz de una niña que no debía seguir viva.

Afuera, el bosque se cerraba como un manto oscuro. Dentro, el reloj detenido marcaba siempre la misma hora. Era como si el tiempo mismo se negara a continuar.

Simón encendió su linterna y dio el primer paso dentro del vestíbulo. El polvo flotaba suavemente, movido por una corriente invisible. No había viento, no había motivo para aquel murmullo constante, pero allí estaba: un hilo de sonido, tenue, casi humano.

—Simón —susurró alguien.

No supo si era su mente, el eco o la casa. Pero comprendió algo con absoluta claridad: no estaba entrando en una ruina, sino en una memoria viva.

Y en ese instante, sin saberlo aún, dio comienzo a la historia de la última noche de la casa de los susurros.

Introducción y presentación del escenario

La lluvia caía fina, persistente, como si el cielo llorara sobre la tierra maldita. En medio del silencio de la carretera, un coche avanzaba lentamente, devorando los kilómetros que separaban a Simón Vargas de su pasado. Hacía más de quince años que no regresaba al pueblo donde nació, un rincón olvidado entre las montañas, cubierto por niebla eterna y leyendas que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Era escritor de historias de horror, un hombre acostumbrado a los fantasmas de su imaginación. Pero esta vez, no venía a inventar, sino a buscar respuestas sobre la desaparición de un viejo amigo, Samuel Ortega.

Mientras conducía, el recuerdo de Samuel lo perseguía como una sombra que se negaba a envejecer. Ambos habían crecido entre las calles empedradas de Valdemar, un pueblo antaño próspero donde todos se conocían y donde, con el paso del tiempo, la superstición había reemplazado a la fe. Semanas atrás, Simón había recibido una carta sin firma ni remitente, con unas líneas escritas en tinta descolorida y una amenaza oculta que no podía ignorar.

El papel estaba amarillento, como si hubiera pasado décadas guardado en un lugar húmedo. En él se leía una única advertencia, escrita con trazo tembloroso. No entres en la casa de los susurros.

Recordó el escalofrío que recorrió su cuerpo al leer esas palabras. Pese a ello, algo en ellas despertó su curiosidad más profunda. Como autor, siempre había buscado la frontera entre ficción y realidad, aquello que podía hacer dudar al lector sobre la existencia de las fuerzas invisibles. Sin embargo, el juego se tornaba personal. Esa advertencia no era una ficción más. Venía de alguien que conocía la historia del pueblo, y posiblemente, la suerte de Samuel.

Valdemar apareció ante él, envuelto en un velo gris. Las montañas que lo rodeaban eran tan altas que parecían mantenerlo prisionero. La carretera terminaba en una curva estrecha desde la que se divisaban los tejados oscuros y humeantes. A medida que descendía, el aire se volvía más frío, y una sensación antigua —esa que se clava en la nuca cuando uno presiente ser observado— se instaló en sus hombros.

Al entrar en el pueblo, las casas parecían aún más deterioradas de lo que recordaba. Las ventanas estaban cubiertas de tablas, las fachadas despintadas, y una neblina espesa ocultaba las formas hasta hacerlas irreales. Pocos transeúntes caminaban por la calle principal, pero ninguno levantaba la mirada. Algunas mujeres cerraban las cortinas al verlo pasar. Los perros no ladraban. La quietud era total, como si Valdemar respirara con lentitud, observando al visitante con recelo.

Simón estacionó frente a la vieja posada donde solía alojarse el correo y los viajeros. El rótulo de madera pendía por un clavo oxidado. Entró, sacudiendo las gotas de lluvia de su abrigo, y un aroma húmedo, mezcla de moho, leña vieja y recuerdos le dio la bienvenida. Tras el mostrador, un hombre mayor, de rostro arrugado y mirada apagada, levantó apenas la cabeza.

—Necesito habitación por unos días —dijo Simón, mientras apoyaba su maletín sobre el mostrador.

El viejo lo observó con una lentitud casi pesada, como si su mente intentara reconocerlo entre los fantasmas de otro tiempo.

—Usted es de aquí —murmuró finalmente, sin emoción—. No hay muchos que regresen.

—Tenía un amigo desaparecido. Vine a buscar respuestas. —La voz de Simón sonó decidida, pero el temblor de sus manos lo traicionaba.

El hombre asintió con un gesto lento.

—Aquí nadie desaparece, joven… aquí, la tierra se los traga.

Aquella frase lo persiguió mientras subía las escaleras hasta su habitación. El suelo crujía a cada paso, y las sombras parecían moverse en los rincones donde la luz no alcanzaba. Dejó la maleta sobre la cama y se acercó a la ventana. Desde allí podía ver el camino que llevaba al bosque, ese mismo donde, de niños, jugaban él y Samuel. Al fondo, una zona oscura se destacaba entre los árboles. Recordaba las historias, una mansión antigua, abandonada después de un misterio familiar. La casa de los susurros.

Editado: 26.12.2025