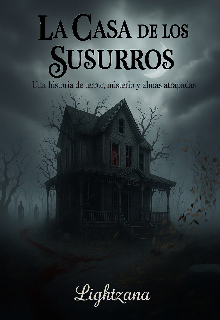

La Casa de los Susurros

Descubrimiento de la verdad

El amanecer nunca pareció llegar a la casa. Aun después de varias horas, la oscuridad seguía suspendida sobre las habitaciones, como si el techo filtrara la luz del sol y la devorara. Simón ya no distinguía el paso del tiempo; entre los susurros, el eco de su respiración y los sonidos que parecían venir desde dentro de las paredes, había perdido toda noción del afuera.

Se había resguardado en lo que parecía una vieja biblioteca. Los estantes ocupaban toda la extensión del cuarto, cubiertos de polvo y moho, y en el centro había una gran mesa con pergaminos extendidos. Alrededor, el aire olía a cera, a cuero envejecido y a algo más, algo que no quería identificar.

Colocó la caja sobre la mesa y comenzó a revisar los documentos encontrados la noche anterior. Tenían fechas antiguas, caligrafías distintas, símbolos que reconocía vagamente de sus lecturas sobre ocultismo. En una hoja más reciente, escrita en tinta roja, encontró un fragmento de lo que parecía ser un conjuro. La frase repetía en latín una idea que podía traducirse como abrir la puerta del susurro.

Sintió un escalofrío. Algo en la repetición de las sílabas, escritas de manera obsesiva, parecía contener un ritmo particular, casi musical. Se quitó los guantes para tocar el papel. Apenas lo hizo, la temperatura del aire descendió varios grados. Un leve zumbido comenzó a vibrar detrás de sus oídos.

—Esto no puede ser real —dijo en silencio, intentando racionalizarlo—. El cerebro percibe lo que desea encontrar.

El eco de su voz se apagó sin resonar, tragado por la casa.

Revisó las fotografías con cuidado. La mayoría mostraban retratos familiares, ceremonias religiosas, paisajes. Pero una, escondida entre los últimos pliegos, lo hizo contener la respiración. Era una foto más nítida que las demás, casi nueva. En ella, la familia Ordaz aparecía reunida alrededor de un altar. Al fondo, se veía un círculo dibujado en el suelo con un líquido oscuro. Y al centro del grupo, la niña de las fotos anteriores.

Su mirada había cambiado. Los ojos, que alguna vez fueron oscuros, parecían encenderse con un resplandor rojizo. No era efecto del papel ni del fuego; el brillo parecía surgir desde el interior, como si la imagen estuviera viva.

Detrás de la niña había una sombra que no coincidía con ningún cuerpo del retrato. Al principio Simón pensó que era una mancha del negativo, pero al observar con más detenimiento comprendió que esa figura tenía forma, casi humana, pero alargada, de contornos difusos, como humo o niebla. Y, sin embargo, dentro de esa sombra había ojos, o lo que parecía la ilusión de ojos que lo observaban fijamente.

Sintió una punzada de dolor en la sien. Las paredes del cuarto vibraron apenas perceptibles, y un aroma metálico invadió el aire. Se inclinó sobre la mesa y vio que uno de los libros abiertos, al lado de la fotografía, tenía un dibujo, una figura similar a la sombra del retrato. En el margen, un texto en castellano antiguo explicaba fragmentos del ritual de invocación y contención.

Para mantener encerrado el eco, la sangre debe sellar el nombre y la voz callar el oído, decía.

Simón repasó las palabras con el pulgar. Comprendió, aterrorizado, que la familia Ordaz no había querido invocar algo —habían intentado retenerlo. Y fallaron.

Respiró hondo, intentando calmarse. Abrió la libreta y empezó a escribir con urgencia, pero el sonido del lápiz se desvaneció, reemplazado por un susurro, más cercano que nunca.

—No debiste tocar sus nombres —dijo una voz leve, infantil, apenas un hilo.

Soltó la libreta de golpe. No había nadie, pero el aire aún vibraba, como si la voz siguiera allí. El corazón le golpeaba el pecho, amplificado por el miedo.

Se acercó al libro de nuevo. El polvo de las páginas se movía como si alguien lo soplara. La lámpara de aceite que había encendido comenzó a parpadear con violencia. Y entonces, una ráfaga fría le rozó el cuello. Era algo que lo tocaba, que se movía a su alrededor, invisible pero presente.

Levantó la linterna, girando sobre sí mismo. La habitación parecía haberse estrechado. Los estantes se curvaban hacia adentro. Entre los huecos de los libros empezó a oír sonidos, respiraciones pequeñas, la sensación de que alguien observaba desde cada sombra.

—¿Samuel? —murmuró de improviso, con un hilo de esperanza—. Si eres tú, responde.

El silencio se quebró en un murmullo simultáneo de muchas voces, repitiendo su nombre en distintos tonos. Simón, decían, Simón. Algunas eran graves, otras femeninas, otras parecían las de un niño.

Retrocedió hasta chocar con la pared. El contacto con la madera le dio una falsa sensación de límite, pero la pared latía bajo su espalda. Golpeó el panel, y algo detrás respondió con el mismo golpe, desde el otro lado.

De repente, sin previo aviso, una ráfaga oscura atravesó la lámpara. La llama se apagó. La habitación quedó sumida en penumbra. Encendió la linterna temblando, y al hacerlo, vio lo que antes estaba oculto; en el centro del piso, bajo la mesa, había marcas grabadas, un círculo imperfecto con símbolos antiguos. Se arrodilló para observarlo mejor. La madera mostraba rastros de quemaduras. En el centro, lo que parecía cera derretida formaba una figura humana.

Era un altar, sin duda. El lugar donde todo ocurrió.

El recuerdo del texto volvió a su mente. Para mantener encerrado el eco… Quizás esas marcas eran lo único que contenía a esa fuerza. Al tocar los objetos, él las había perturbado.

Una risa baja, femenina, rompió el aire. No venía de ningún punto concreto. Rebotaba en los muros.

—Nosotros no nos fuimos —susurró la misma voz de antes—. Solo dormíamos.

Simón alzó la linterna hacia la estantería. Allí, entre los libros, algo se movía, un desplazamiento sutil en la oscuridad, demasiado rápido para distinguir forma. La luz apenas alcanzó a rozar un reflejo rojizo. No sabía si eran ojos o el brillo del vidrio.

Editado: 26.12.2025