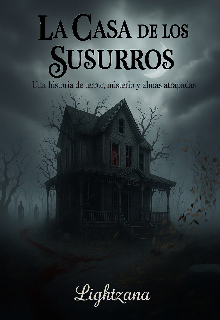

La Casa de los Susurros

La aparición

El reloj de la entrada marcaba las once y media cuando el viento comenzó a colarse entre las rendijas de las ventanas. La noche parecía quedarse suspendida sobre sus muros, como una criatura que se negaba a soltar su presa. Simón despertó sobresaltado en el suelo del salón principal. No recordaba haberse dormido. La linterna descansaba apagada junto a la caja de madera, y en el aire reinaba un silencio que pesaba como piedra.

Intentó ubicarse. El frío era intenso, emanaba de las paredes mismas. Encendió la linterna con manos temblorosas y el haz de luz iluminó una escena inmóvil: las lonas sobre los muebles, el reloj detenido, la chimenea vacía. Todo parecía igual, pero algo había cambiado. El ambiente estaba cargado, como si la casa supiera que él seguía allí.

Se apoyó en un mueble y respiró hondo. —Solo necesito salir —murmuró, intentando convencerse—. Salir, respirar aire, pensar.

El eco de su voz se perdió entre las sombras. Caminó hacia la entrada, pero al pasar junto a la escalera escuchó algo. Fue un sonido leve, un crujido lento sobre el techo, que fue creciendo con ritmo de pasos.

Simón se detuvo en seco. El ruido continuaba, y cada paso parecía más firme. Subían, bajaban, se detenían justo encima de él. Apagó la linterna para escuchar mejor. El corazón latía fuerte dentro del pecho, marcando el compás del miedo.

—¿Quién anda ahí? —dijo con voz temblorosa.

No hubo respuesta. Solo el silencio que regresaba después del sonido, como si la casa se riera en voz baja.

Encendió de nuevo la luz. El polvo flotaba en el aire, visible en cada haz. Subió los primeros escalones con precaución, el cuerpo tenso. Cada peldaño protestaba bajo su peso. Al llegar al pasillo superior, el aire cambió. Un olor agrio, parecido al metal caliente, se coló en su garganta.

Vio que la puerta de la habitación de la niña estaba entreabierta. La misma habitación donde había encontrado el diario y la nota. La luz de la linterna tembló al rozar la madera.

—Debes mantenerte tranquilo —susurró para sí mismo—. Solo estás imaginando cosas.

Empujó la puerta con la bota. Dentro, la habitación parecía más deteriorada, como si hubiera pasado mucho tiempo desde la última vez que la vio. Las cortinas colgaban rasgadas y la muñeca seguía sobre la silla; su posición había cambiado y miraba directamente hacia la puerta.

Simón sintió un escalofrío y dio un paso más; el suelo crujió bajo sus pies. Miró el espejo roto y vio su reflejo dividido en fragmentos, y durante un instante creyó ver otra figura detrás de él, pequeña e inmóvil. Giró con rapidez, pero no había nada.

Respiró con dificultad. —Esto no puede ser real —dijo en un susurro.

Entonces lo oyó. Un golpe bajo, proveniente del piso de abajo. Un portazo, seguido de un sonido de arrastre. Bajó de inmediato, con la linterna en alto. La luz oscilaba, lanzando sombras que parecían moverse.

Cuando llegó al salón, la puerta principal estaba abierta de par en par. El aire frío de la madrugada entraba, moviendo el polvo. Se acercó corriendo, sintiendo en el pecho un remolino de alivio y desconfianza.

—Gracias a Dios —dijo, soltando una risa nerviosa—. Todo esto es una pesadilla.

Pero al cruzar el umbral, el paisaje lo detuvo. El exterior ya no era el mismo: no había amanecer, árboles ni caminos, solo una niebla amarilla, espesa e infinita. Dio un paso atrás; la niebla parecía moverse, como si respirara.

Volvió a entrar y la puerta, sin que nadie la tocara, se cerró de golpe con un estruendo seco que retumbó por toda la casa. Simón corrió hacia ella, la golpeó con fuerza.

—¡Déjame salir! —gritó, golpeando con ambos puños.

La madera no cedió. Una corriente helada sopló desde detrás de él. Giró despacio. En lo alto de las escaleras, entre las sombras, algo se movía.

Era una silueta pequeña, recortada por la penumbra. Un cuerpo delgado, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado.

—¿Quién está ahí? —preguntó Simón, retrocediendo sin apartar la vista.

La figura permaneció inmóvil. La linterna tembló en su mano. De pronto, la sombra dio un paso. Un movimiento leve, apenas perceptible, pero suficiente para tensar cada músculo de su cuerpo.

—No quiero hacerte daño —dijo Simón, intentando mantener la voz estable—. Solo quiero salir.

Entonces, la figura habló. Era una voz infantil, dulce, casi musical. —Ya no puedes salir, Simón. Lo prometiste.

Retrocedió hasta chocar con la puerta cerrada. La linterna parpadeó otra vez, y por un instante vio su rostro iluminado. Era la niña de la fotografía. Tenía los ojos rojos como brasas y una sonrisa tan calmada que resultaba más aterradora que cualquier grito.

—Tú… —murmuró él, paralizado—. ¿Qué eres?

La niña inclinó la cabeza, y su voz sonó más cerca. —Solo soy la que quedó aquí. Todos se marcharon, menos yo.

Simón intentó moverse, pero el cuerpo no le obedecía. La linterna cayó al suelo y rodó, proyectando un haz oblicuo que hacía crecer las sombras.

—No vine a hacerte daño —dijo él con un hilo de voz—. Solo buscaba respuestas.

—Las respuestas ya están aquí —dijo la niña con tono suave—. Pero tú no las querías, querías tus historias. Querías usar nuestros nombres para tus libros.

Simón negó, desesperado. —Solo quería saber la verdad sobre Samuel.

La niña sonrió. —Él también vino… está arriba. No quiso escucharme.

El corazón le dio un vuelco. —¿Samuel? —preguntó con un temblor en la voz—. ¿Está vivo?

Ella avanzó despacio, los pies deslizándose sobre el suelo sin sonar. —Depende de lo que entiendas por vivo.

La linterna se apagó. Todo quedó a oscuras. Simón tanteó el suelo buscando la mochila, algo que pudiera usar. Notó el contacto helado de un metal: el colgante espiral. Apenas lo tocó, el aire vibró. Un sonido se expandió, un murmullo entrecortado de cientos de voces superpuestas. La niña se detuvo.

—Eso no te pertenece —dijo, su tono ahora cargado de furia—. Devuélvelo.

Editado: 26.12.2025