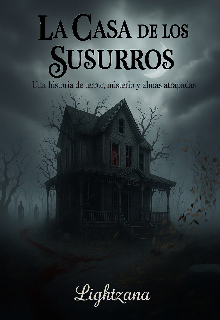

La Casa de los Susurros

La lucha contra la sombra

El sonido del viento se había transformado en un rugido profundo. Simón se mantenía en pie, exhausto, frente a la puerta que seguía sin abrirse. El aire olía a polvo antiguo, a humo y a algo más —miedo, su propio miedo. Las sombras se extendían sobre las paredes, alargando formas que parecían moverse con vida propia.

Apenas podía pensar con claridad. Su mente oscilaba entre escapar o enfrentarse a lo que lo acosaba. Pero algo, una intuición tan fuerte como el instinto de supervivencia, le decía que huir no serviría. La casa no me dejará ir hasta que termine lo que comenzó, pensó.

Detrás de él, la voz de la niña resonó como un eco entre los pasillos —No pelees, Simón; es inútil, esto siempre termina igual.

Él giró, con la linterna temblando en la mano. —No me quedaré aquí. No voy a convertirme en otro fantasma.

La figura de la niña apareció entre la bruma. Sonreía con tristeza. —Nadie quiere quedarse, pero todos lo hacen.

Simón se movió hacia la chimenea, tomó un hierro oxidado y lo empuñó con nerviosismo. —No me importa lo que seas, pero no vas a tenerme —dijo, con un temblor que no logró ocultar.

La niña avanzó lentamente, sin que sus pies tocaran el suelo. —No soy yo quien te retiene —susurró con voz baja—. Es la casa, el fuego, la sangre… el juramento.

—Entonces dime cómo romperlo —exigió Simón, apuntando la linterna a su rostro—. Si quieres que esto termine, dime qué debo hacer.

La expresión de la niña cambió. Parecía dudosa, como si una parte de ella aún recordara lo que era ser humana.

—Ven conmigo —susurró al fin.

Simón retrocedió, desconfiado. —¿A dónde?

—A donde empezó todo —respondió ella—. Al lugar donde el fuego no llegó.

Sin darle tiempo a decidir, la niña giró y comenzó a subir las escaleras. La linterna parpadeó. Simón la siguió, aunque cada paso le pesaba. Podía sentir los ojos invisibles de las sombras mirándolo desde los rincones.

El pasillo del piso superior estaba más oscuro que antes. Algo se movía a los lados, rápido, esquivo. Al pasar junto al retrato de la familia Ordaz, el cuadro vibró, emitiendo un sonido seco. La voz del patriarca pareció salir de la pintura, grave y lejana: Nadie rompe el vínculo.

Simón se detuvo de golpe. —¿Escuchaste eso? —preguntó con miedo.

—Siempre hablan —respondió la niña sin mirarlo—. No quieren que llegues.

Continuaron avanzando hasta una puerta que nunca antes había notado. Era diferente a las demás, más pequeña, hecha de madera oscura con grabados en relieve. La niña extendió la mano y la puerta se abrió sola con un chirrido lento.

Una corriente de aire helado salió de la habitación. Dentro, el ambiente olía a cera, a polvo y a algo metálico. Simón apuntó la linterna y se quedó sin aliento.

Había un altar.

El altar estaba cubierto de símbolos antiguos tallados en piedra. A los lados, velas derretidas formaban charcos secos de cera. En el centro, un círculo con marcas que recordaban a las del colgante. Sobre él, un libro abierto con páginas envejecidas.

—Aquí empezó todo —dijo la niña.

Simón se acercó con cautela. —¿Qué hicieron aquí? —preguntó.

—Mi padre quiso hablar con los muertos —contestó ella con un tono de melancolía—. Quería traer de vuelta a mi madre, pero trajo otra cosa. Algo que nunca debía despertar.

El aire se volvió más frío. Los símbolos en la piedra comenzaron a brillar con un resplandor rojizo.

Simón se inclinó sobre el libro. El texto estaba escrito en una combinación de idiomas antiguos y tinta seca. Logró descifrar algunas palabras —invocación, vínculo, llave del alma.

—Este ritual… —murmuró—. Une las almas al lugar. No las deja ir.

—Ahora entiendes —dijo la niña, con mirada vacía—. Por eso nadie sale.

El fuego de las velas volvió a encenderse sin intervención humana. Las sombras se alzaron en las paredes, formando figuras distorsionadas: hombres, mujeres, niños. Todos parecían mirarlo.

Simón sintió el pánico apoderarse de él. —No voy a ser parte de esto —dijo, golpeando la piedra del altar con el hierro que llevaba.

La niña gritó con una voz que mezclaba varias otras. —¡No puedes romper lo que fue hecho con sangre!

El suelo tembló y los retratos en las paredes del pasillo estallaron al mismo tiempo, lanzando fragmentos de vidrio. Simón retrocedió, pero el hierro en su mano comenzó a calentarse, obligándolo a soltarlo.

—Simón —dijo la niña, acercándose con ojos brillantes—, no hay lucha posible.

El suelo se agrietó, y del centro del círculo salió un humo oscuro que tomó forma. Era una silueta gigantesca, hecha de sombras vivas que se retorcían. No tenía rostro definido, solo una masa que se movía como un animal furioso.

Simón cayó hacia atrás. La sombra extendió una especie de brazo y el aire se llenó de un zumbido profundo. Los muebles se elevaron del suelo y comenzaron a girar en torno al altar. La niña gritó, intentando contenerla.

—¡No debía despertar! —gritó ella, su voz aguda y rota—. ¡No era esto lo que quería!

La sombra parecía alimentarse de la energía del lugar. Sus brazos hechos de humo envolvieron las paredes, y una voz sin timbre resonó en todas partes. Todos los que conocen el nombre, pertenecen al fuego.

Simón buscó desesperadamente algo que pudiera usar. Vio el colgante caído en el suelo. Lo tomó y, aunque aún quemaba, lo sostuvo firmemente.

—¡Si esto fue lo que usaste para traerla, quizás pueda destruirte! —gritó al vacío.

La sombra se lanzó sobre él. El impacto lo arrojó contra la pared. Sintió un dolor agudo en el costado, pero no soltó el colgante. La niña se interpuso entre ellos, su forma translúcida brillando.

—Corre —dijo ella—. Aún puedes romper el sello.

—¿Dónde? —preguntó Simón, con la respiración entrecortada.

—El círculo del altar. Si lo destruyes, la casa caerá.

El sonido de la sombra llenó la habitación. Simón, con esfuerzo, se arrastró hasta el altar. Tomó una de las velas y la usó para encender nuevamente el hierro que había soltado. Lo agitó con todas sus fuerzas y golpeó el círculo.

Editado: 26.12.2025