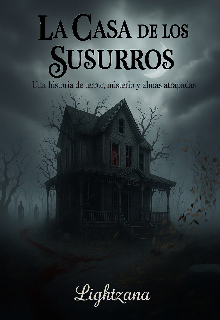

La Casa de los Susurros

El final del ritual

La casa crujía desde sus cimientos. Las llamas encendidas por Simón no eran fuego común; su resplandor azulado consumía el silencio en lugar de la madera. El aire olía a ceniza húmeda y hierro oxidado.

Simón tosió, arrastrando la antorcha carbonizada. El altar se había reducido a polvo, pero las voces seguían llenando el aire, ya sin dolor, con un tono de plegaria que se deshacía en el viento.

Frente a la ventana rota, la niña apenas sostenía forma. Las brasas temblaban sobre su rostro y sus ojos, grises y calmos, parecían contener una paz imposible.

—Lo hiciste —susurró ella—. El fuego se apagará.

—Fue lo único que quedaba —dijo Simón.

—Entonces todo termina… pero no me olvides.

Las paredes retumbaron y el polvo cubrió el aire. —¡Debemos salir! —gritó Simón.

Ella sonrió apenas. —No puedo, mi sitio está aquí.

—Te llevaré conmigo —insistió él.

Negó despacio. —Ya estoy libre, Simón. Esta casa me pertenece.

Un viento apagó la antorcha y la oscuridad los envolvió. Simón encendió su linterna; el humo subía como un velo espeso.

—Si destruyo el altar, la casa caerá —advirtió.

—Eso ya sucede —dijo ella tranquila—. Cuando el fuego toque la raíz, las almas se irán.

El suelo vibró. Una grieta dividió el salón, y de ella sopló un aire helado. En las paredes surgieron rostros en llanto, manos que se extendían sin sonido. Eran los desaparecidos, sombras de generaciones atrapadas.

—Diles que se vayan —pidió Simón.

—No puedo sola —respondió la niña—. Tú los llamaste con tu fuego. Despídelos tú.

—No sé cómo —balbuceó.

Ella señaló su colgante. —Ya lo hiciste una vez. El símbolo puede sellar… o liberar.

El colgante ardía al ritmo de su corazón. —¿Y si me mata? —preguntó.

—Entonces serás parte de la historia —susurró ella.

Las paredes gimieron y el fuego invisible creció. Simón apretó el colgante. —Prométeme descansar.

—Si cumples lo que empezaste —respondió ella—, lo haré.

Simón alzó la voz: —A ustedes, los que buscaron salida… ahora pueden irse. Rompo el ciclo.

La casa rugió; un calor lo lanzó contra el suelo. Los símbolos brillaron con luz blanca; el colgante quemó su piel, pero no lo soltó. Las sombras se disolvieron en polvo luminoso que ascendía lentamente. Los rostros se suavizaron, algunos sonrieron antes de desvanecerse. Un murmullo recorrió el aire: —Gracias…

Solo la niña quedó. —Se fueron —dijo Simón.

—Sí, pero mi libertad tiene precio —contestó.

Su cuerpo se deshacía, un hilo de luz salía de su pecho.

—¡Resiste! —gritó él.

—He esperado este descanso —susurró.

Simón trató de alcanzarla, pero su mano traspasó el vacío. Una gota de sangre formó una espiral en el suelo.

—Este será mi signo —dijo ella—. Si regresa la oscuridad, búscalo.

—No voy a dejarte —dijo él.

Ella sonrió. —Ya no me dejas. Solo me recuerdas.

El viento barrió el polvo y el humo. Su forma se desvaneció. —No me olvides —fue su último eco.

Quedó solo; en el suelo, la espiral sangrienta brillaba débilmente. Simón cayó de rodillas. —Lo siento —murmuró—. No supe salvarte.

El amanecer rompió las ventanas. La luz llenó la casa y el gris se mezcló con las brasas. Todo volvió al silencio.

Esperó un momento, mirando el polvo dorado flotar. Luego tomó la linterna y miró la marca. —Adiós —susurró—. No volveré.

Atravesó el pasillo sin atreverse a mirar atrás; las puertas abiertas parecían permitirle marcharse al fin. Al llegar a la entrada, el aire fresco lo envolvió y la luz del amanecer lo cegó por un instante.

Avanzó sin girarse. Cada paso era un adiós a un miedo antiguo. Al fin, cuando miró atrás, la casa era solo un cascarón. En una ventana creyó ver una figura despidiéndose.

Horas después alcanzó el sendero. Su ropa ennegrecida aún olía a humo. Sacó la libreta; la tapa quemada guardaba sus notas. En una página, una frase desconocida: El fuego no destruye, revela.

—Tal vez fuiste tú —murmuró—. Querías que entendiera.

Guardó la libreta y siguió caminando. El silencio del bosque era profundo y ya no le daba miedo. Sin embargo, la certeza de no estar solo persistía.

—No vas a dejarme, ¿verdad? —dijo al aire.

El viento respondió con un suspiro.

Simón sonrió. —No importa.

La luz del amanecer lo cubría; aunque el silencio era total, algo dentro de él seguía hablando.

Al final del camino respiró hondo. La casa quedaba lejos, oculta. Aun así, seguía en él.

Comprendió el verdadero peso del miedo —no temía al misterio, sino a la soledad.

Cerró los ojos. Por un instante sintió una mano pequeña rozándole la suya. Al abrirlos, vio una espiral roja sobre la tierra húmeda.

—Entonces sigues aquí —susurró.

El viento pareció reír.

Se arrodilló. —Supongo que nunca estaré solo.

El bosque guardó silencio, atento. Después, Simón miró el horizonte y caminó.

El cielo despejado lo acompañaba; su sombra avanzaba junto a él, leve pero presente, como una memoria viva.

Mientras el bosque quedaba atrás, susurró con serenidad: —La historia termina… pero no olvida.

El eco de su voz se perdió entre los árboles. Un pájaro cantó. La espiral de sangre se deshizo con la lluvia tenue. Simón no se detuvo.

Sabía que no volvería.

Pero también que, de algún modo, nunca se iría del todo.

Editado: 26.12.2025