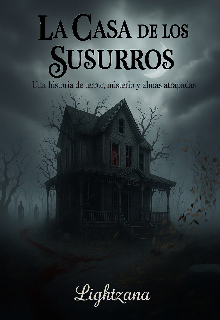

La Casa de los Susurros

Regreso al pueblo y reflexión

El camino descendía entre los árboles con un silencio recién nacido. La lluvia había cesado, y el aire olía a tierra húmeda y hierbas frescas. Simón avanzaba despacio, como si sus pasos pertenecieran a otro. Cada sonido del bosque —el crujido de las ramas, el canto débil de los pájaros— le recordaba que estaba vivo, aunque por dentro se sintiera vacío.

Al llegar al final del sendero, el campanario del pueblo emergía entre la niebla, con techos inclinados, paredes manchadas y humo saliendo de las chimeneas. Todo parecía igual, pero una calma extraña reemplazaba aquella pesadez invisible que antes lo oprimía.

Nadie lo esperaba. Los aldeanos pasaban a su lado sin saludarlo, sin siquiera cruzar miradas.

Se acercó a una mujer que barría la acera. —Buenos días, señora —dijo con una sonrisa tenue—. Estuve en el bosque, cerca de la colina.

Ella frunció el ceño. —¿En la colina? No hay nada por allá, joven. Solo árboles y barro.

—Había una casa —insistió él—. Antigua, destruida, de la familia Ordaz.

La mujer apartó la mirada. —Ese nombre no existe aquí. Debe estar equivocado.

—No —respondió Simón—. La vi. Había fuego, un altar, una niña…

La mujer dio un paso atrás. —No hable de sueños a plena mañana —dijo con tono seco—. Los hombres que hablan solos terminan oyendo cosas.

Simón la observó un instante, sin responder. Luego se alejó lentamente. El repique de las campanas del mediodía llenó el aire con un sonido que le pareció antiguo, como si la torre misma recordara lo ocurrido.

Frente a la taberna vio al anciano del periódico, el mismo de su llegada. Se acercó.

—Don Elías —dijo—. Fui a la casa de la colina.

El viejo levantó la vista, impasible. —¿Qué casa?

—La de los Ordaz. La casa de los susurros.

Elías soltó una risa baja. —Eso lo inventan los forasteros. Aquí nunca hubo tal casa.

—¡Yo estuve allí! —exclamó Simón—. Vi el altar, vi a la niña.

El anciano frunció el ceño, incómodo. —Déjelo, hijo. A veces los sueños se vuelven recuerdos si uno insiste demasiado.

Simón suspiró. —¿Y Samuel? —preguntó.

Elias alzó una ceja. —¿Quién? —dijo sin emoción.

No había ninguna chispa de memoria; comprendió que en ese pueblo nadie recordaría, o peor, nadie quería hacerlo.

Caminó hasta la plaza y se sentó frente a la fuente. El agua corría serena, libre del eco que antes provenía de las profundidades.

Una niña jugaba cerca, lanzando piedras al agua. Su risa le despertó un recuerdo dolorosamente vago.

—¿Está cansado, señor? —preguntó la pequeña.

Simón sonrió débilmente. —Sí. Muy cansado.

—Mi abuela dice que los que regresan del bosque traen el silencio en los ojos —comentó ella.

—Tu abuela sabe muchas cosas —respondió él.

La niña asintió y corrió, dejando tras de sí un eco que lo estremeció. Traen el silencio en los ojos. Sí, algo en él había cambiado. No era miedo lo que quedaba, sino una calma hueca, como si parte de su alma permaneciera dentro de aquellas paredes derruidas.

Sacó su cuaderno. Las páginas estaban manchadas, pero algunas frases sobrevivían. En una esquina se leía: Los que entran no salen.

Trazó una línea debajo y escribió: A veces salir no significa volver.

Guardó el cuaderno y se dirigió a la posada. Elías le entregó una llave sin levantar mucho la vista.

—Tiene mal semblante —dijo el posadero.

—He visto lo que otros prefieren ignorar —susurró Simón.

—Entonces deje de mirar —replicó el viejo—. Aquí todo sigue igual.

Simón tomó la llave. —Eso creen ustedes —murmuró, subiendo las escaleras.

En su cuarto dejó la mochila sobre la cama y se acercó a la ventana. El bosque se alzaba a lo lejos, cubierto por una neblina cada vez más ligera. Por un momento, creyó distinguir una silueta infantil en el límite de los árboles, levantando una mano en gesto de despedida. Parpadeó. Ya no había nadie.

Permaneció quieto, mirando el horizonte. —Descansa, pequeña —dijo en voz baja—. Todo terminó.

El silencio le respondió, pero dentro de él sintió calma. Tal vez la ausencia también puede ser compañía.

Encendió una vela sobre la mesa. La luz vacilante proyectó su sombra en la pared. La observó con una mueca leve. —Somos parecidos —murmuró—. Siempre buscando no desaparecer.

Abrió el cuaderno y añadió una última frase: El miedo termina cuando uno se convierte en su propia sombra.

Guardó el libro y suspiró. Mañana regresaría a la ciudad para escribir una historia que nadie creería —sobre una casa que ya no existía, sobre voces que callaron y una niña que por fin dormía.

Apagó la vela. La penumbra lo envolvió por completo. Antes de cerrar los ojos, imaginó el altar, la luz venciendo a la oscuridad y la paz que había seguido al fuego.

Comprendió entonces que no había escapado de la casa. La había llevado dentro.

Se recostó en la cama, con la mirada fija en el techo invisible. Una pregunta cruzó su mente, simple y violenta: ¿Alguna vez estaré realmente solo?

No hubo respuesta.

El viento golpeó suave las ventanas, y en su murmullo creyó escuchar una palabra conocida, un suspiro leve que lo calmó:

Descansa.

Simón sonrió, y el sueño llegó sin miedo, trayendo, por fin, una noche en paz.

Editado: 26.12.2025