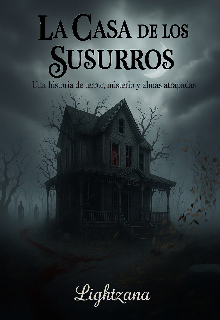

La Casa de los Susurros

Epílogo – Ecos del silencio

El invierno había llegado cuando, semanas después del incendio, simón terminó de escribir el manuscrito. La casa del bosque se había convertido en una entrada en su memoria, un conjunto de imágenes que lo perseguían por las noches. Había perdido peso, dormía poco, y a veces despertaba con ceniza en las manos, aunque no hubiese fuego cerca.

Pasaba los días en su estudio, rodeado de papeles ennegrecidos, fotos y notas dispersas. Sobre la mesa aún reposaba el colgante que recuperó entre los escombros. Lo había encontrado intacto, brillante, como si el fuego lo hubiera protegido. Nunca volvió a abrirlo.

—Esta historia podría destruir mi reputación o consagrarme —se dijo una mañana, mientras tecleaba las últimas líneas—. Pero debe contarse.

Publicó el relato bajo el título La Casa de la Promesa. Era una mezcla de diario, crónica y confesión. Los lectores lo tomaron como una ficción extraña, ingeniosa y trágica. Las críticas hablaron de una obra perturbadoramente honesta. Algunos lo aplaudieron; otros aseguraron que se le había ido la razón.

Sin embargo, Simón nunca aclaró lo ocurrido. En las entrevistas respondía con evasivas:

—Hay cosas que uno vive más de una vez —decía con una sonrisa débil.

Cada noche, al cerrar el estudio, sentía una presencia detrás. No era miedo, sino una tristeza silenciosa. En ocasiones, al observar sus notas, notaba frases que no recordaba haber escrito, palabras insertadas entre sus párrafos: Nos oíste. o Te esperábamos. —detalle que atribuía al agotamiento o a su propio inconsciente—.

Una madrugada, al revisar la primera edición impresa de su libro, vio algo imposible. En la página final, justo después de la dedicatoria, había una frase que no estaba en su manuscrito.

No te olvides de mí.

La tinta parecía más fresca que el resto. Se quedó mirándola largo rato.

—No puede ser —dijo en voz baja.

Dejó el libro sobre la mesa, temeroso de tocarlo otra vez. Fue hasta la ventana. Afuera nevaba. Las luces de la ciudad titilaban, indiferentes.

—Ya terminó —susurró, como queriendo convencerse—. Todo terminó.

Pero al volverse, el colgante sobre la mesa se movió solo, girando lentamente hasta detenerse frente a él. Dentro, se escuchó el leve sonido de un suspiro.

Simón retrocedió, paralizado. El aire se enfrió. Su reflejo en el vidrio del ventanal mostró algo que no estaba allí —una figura infantil detrás, con la cabeza ligeramente inclinada.

Se giró, pero no había nadie; solo silencio.

Respiró hondo, intentando calmarse. Fue hasta su escritorio, tomó el colgante y lo guardó en el cajón. —Nunca más —dijo con firmeza, cerrando con llave.

Los días siguientes transcurrieron sin incidentes. Recibió mensajes de editores, invitaciones a conferencias, incluso ofertas para adaptar su historia al cine; pero bajo aquel éxito crecía algo invisible, una punzada constante en la nuca, un murmullo apenas audible en las noches más frías.

A veces, juraba oír pequeños pasos en el pasillo de su apartamento. O encontraba símbolos dibujados en el vapor del espejo del baño —círculos, espirales, una mano abierta.

Una tarde, decidió visitar la tumba de Samuel, quien había sido su amigo años atrás y primer dueño del cuaderno donde todo empezó. El cementerio estaba cubierto de escarcha. Dejó una rosa sobre la lápida y se quedó contemplando la nieve que caía lentamente.

—Lo cumplí —dijo—. Conté lo que quisiste contar.

El viento susurró entre los cipreses, moviendo las flores frescas a su alrededor.

Al regresar a casa, encontró el libro sobre su escritorio, abierto justo en la última página. Nadie más tenía acceso al apartamento. En el margen inferior, bajo su firma, estaba escrita una pregunta con la misma caligrafía irregular que había visto en los muros de la casa:

¿Fue todo real?

Simón no respondió. Cerró el libro con suavidad.

El silencio del cuarto pareció volverse más profundo. Al alzar la mirada, notó que la lámpara temblaba levemente, como si alguien invisible pasara junto a ella. Y antes de que pudiera mover un músculo, una voz suave, con timbre de infancia y añoranza, se deslizó por el aire, tan cerca que le erizó la piel.

—No te olvides de mí…

El sonido quedó suspendido, como una nota que no se disuelve.

Simón se quedó mirando el vacío de la habitación, sin saber si llorar o reír. En el reloj, la manecilla de los minutos se movió por primera vez desde que había regresado de la casa.

Sonrió débilmente.

—Jamás podría —dijo.

Cerró la ventana, dejó el libro sobre la mesa y se alejó despacio, con la seguridad inquietante de que algunas historias nunca terminan… solo cambian de narrador.

Editado: 26.12.2025