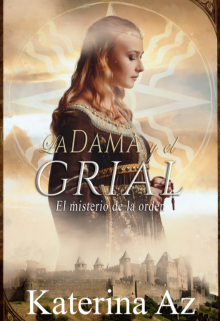

La dama y el Grial I: El misterio de la orden

Capítulo 18: Nuestra fe

Toda ella es carne, su gozo es su imperio, su luz es la noche.

No soporta el pudor, engendra sin orden ni concierto.

Esclava del dinero, hermosa podredumbre,

dulce veneno más que las viciosas,

sepulcro de concupiscencia,

es el vicio en persona, la perfidia.

Lo dañino, incluso el crimen (1)

¿Dormir? ¿Qué era eso? Estaba despierto desde las laudes (2), y ni siquiera tenía sueño. Llevaba varios días así, y estaba convencido que no lograría conciliar el sueño hasta que todo estuviera listo. ¿Estaba siendo algo maniático? ¿Demasiado empeñoso? Tal vez. Pero, ¿cómo no tomarse en serio la cuaresma? Faltaba tan poco para la Pascua de resurrección, y ese año al fin habría una celebración digna. La pregunta era, ¿eso le importaba a alguien más aparte de a él y a su estimada señora Bruna? ¡Ja! Por supuesto que no.

También sabía, porque una parte del antiguo Abel se lo repetía siempre, que tal vez estaba pecando al estimar tanto a Bruna. Era una mujer. Una simple mujer impura como todas las demás. Una hija de Eva, una Magdalena redimida. Un ser incompleto, mal hecho, y vehículo del mal, instrumento del maligno, puerta del infierno, y... ¿De dónde le salía un repertorio tan amplio de insultos para una mujer? Ah, cierto. Del monasterio, de los curas mayores, de su iglesia, de la vida. Lo cierto era que a Abel le disgustaba mucho tener que fingir que mantenía esa postura ante los demás. Le disgustaba de sobremanera que todos estuvieran tan convencidos que las mujeres no eran más que seres amorfos que estaban hechos para pecar.

Abel Oriol nació en una familia más o menos noble emparentada con la corona aragonesa. Fue criado desde siempre por tres mujeres. Mamá, la abuela, y la tía María. Su hermano mayor, el heredero del feudo, tenía una vida agitada. Él y su padre se la pasaban fuera del castillo casi todo el tiempo, y volvían solo para el invierno. Eso a Abel nunca le importó, pues pasó una infancia tranquila y feliz con las tres mujeres que lo amaron.

Hasta que su padre murió, y su hermano Francisco tuvo que hacerse cargo de todo. Las cosas cambiaron, y no sabía decir si fue para bien o para mal. Porque para todos era obvio que Francisco era un reverendo inútil. Ni siquiera para él, un niño de ocho años, pasó desapercibido. ¿Y quién se hacía cargo de todo? Mamá.

Ella era la verdadera gobernante. Una señora feudal en la práctica. La que disponía todo, la que administraba y cobraba las rentas, la que incluso se encargaba de mantener contentos a los hombres de su hermano, procurando que estos siempre tuvieran comida y una motivación para ser fieles a la casa de los Oriol. Por supuesto, el inútil de Francisco al final ni siquiera osaba levantar la voz u oponerse a los designios de su madre, pues una palabra de esta bastaba para mandarlo a callar.

Mamá nunca tuvo un pelo de tonta. Era de las pocas mujeres que conoció que sabían leer, escribir, además dominaba el cálculo y los asuntos contables. Ni ella, ni la abuela, ni la tía María fueron simples mujeres. Una excepción a la regla que él entendía, en su casa pasaban cosas que no eran comunes para el resto de la cristiandad.

Siempre supo que su destino sería servir a Dios, era el segundo hijo después de todo, y le correspondía una carrera eclesiástica. Fue al internarse entre esas paredes de piedra, y al convivir con hombres mayores, que entendió que lo que pasaba en su casa era una aberración.

Abel entró en conflicto. ¿En verdad era tan malo? ¿En verdad las mujeres eran tan... Malvadas? ¿Tan sucias, pecadoras y podridas? El mismísimo Bernardo de Claraval (3) dijo que la mujer era el origen de todos los crímenes y todas las impiedades. Ellas engañaban siempre, e inducían al mal mediante sus gestos, sus actos y sus artificios.

Y si lo pensaba bien, ¿no sería que el padre Bernardo había exagerado un poco? Bueno, eso podía pensarlo, pero jamás decirlo. Y hablando en serio, ¿una mujer era tan... Horrenda? Ni su madre, ni la abuela, ni la tía fueron nada de lo que ese hombre describía. ¿O sí? Pues Bernardo dijo muy claro que la mujer engañaba. ¿Y si estuvo tan engañado por esas tres mujeres que nunca pudo ver lo horrendas que eran? Sin duda no podía refutar a un sabio tan conocido y respetado por la iglesia, ¿no?

¡Si hasta el mismísimo Aristóteles lo dijo! ¿Cómo tener la osadía de contradecir a semejante sabio? Él lo dijo muy claro, la mujer no era otra cosa que un macho fallido. Mal hecha y mal formada, débil, incompleta. Sin duda, dijeron otros de sus maestros, eso debía de tener algún tipo de efecto sobre su capacidad de entendimiento. Eran estúpidas, no podía comportarse con decoro, y por eso la iglesia y los hombres tenían que velar por ellas. Eran pecadoras por naturaleza, no podían comprender las cosas.

Si, bueno... Pero es que eso también era falso, ¿no? ¿Acaso mamá no entendía a la perfección cómo manejar un feudo? Y lo hizo sola sin ayuda de ningún hombre. Todas esas teorías tenían un fallo bastante evidente: O los sabios nunca conocieron mujeres excepcionales, o en realidad nunca se dieron el trabajo de escuchar siquiera un poco a las mujeres.

Solo que Abel tampoco se las podía dar de muy moderno, pues él también se guardó esas ideas y hasta se las creyó. No lo podían culpar, ¿verdad? Después de pasar varios años escuchando lo mismo una y otra vez, acabó convenciéndose de que tal vez ellos sí estaban en lo cierto. Era un hecho irrefutable que todas eran hijas de la pecadora de Eva, y si no estaban casadas, eran propensas a dedicarse a ser unas Magdalenas perdidas. Parecía ser su naturaleza después de todo.

#18877 en Otros

#1589 en Novela histórica

#8090 en Thriller

#4176 en Misterio

damas caballeros romance, misterio romance secretos intriga, novela histórica y fantasía histórica

Editado: 08.09.2022