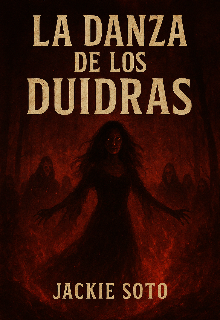

La Danza de los Duidras

Capítulo 1: El Bosque Donde el Aire Sangra

El camino a Carn Dûrach serpenteaba entre colinas cubiertas de niebla y árboles tan antiguos que parecían inclinarse sobre el sendero para observar a quien se atreviera a cruzarlo.

Renata Vance llevaba horas conduciendo su viejo automóvil alquilado, guiándose por un mapa impreso que se deshacía en sus manos por la humedad. No había señal, ni rastro de vida, solo el crujido de las ramas bajo el peso del viento.

El bosque olía a hierro.

A sangre vieja.

Renata era periodista especializada en crímenes y sectas, acostumbrada a mirar al horror de frente. Pero algo en aquel lugar se sentía distinto. El silencio tenía peso. No era la calma natural de los árboles, sino una expectación… como si el bosque aguardara algo, o alguien.

Cuando el último rayo del sol desapareció detrás de los montes, el aire se volvió espeso y el cielo adquirió un tono rojo oscuro, casi como si sangrara sobre las copas de los pinos. Un cartel de madera apareció a un costado del camino, medio cubierto por musgo:

“Carn Dûrach – Fundado en 1612.”

El pueblo estaba sumido en la penumbra. Las casas eran de piedra húmeda, con techos cubiertos de líquenes. Ninguna luz brillaba en las ventanas, salvo por una lámpara que titilaba frente a la posada. En el dintel, colgaban pequeñas figuras hechas con ramas trenzadas, amarradas con hilo rojo.

Renata aparcó y bajó del coche. La puerta de la posada se abrió con un chirrido que pareció atravesarle la espina dorsal. Un anciano de rostro hundido y ojos grises la observó en silencio.

—Busco hospedaje —dijo ella, forzando una sonrisa profesional.

El hombre asintió lentamente.

—No debería haber venido esta noche —murmuró—. Es la víspera de la Danza.

Renata frunció el ceño.

—¿La danza?

Pero el anciano ya había dado media vuelta, dejándola sola con su maleta. Una corriente helada sopló desde la escalera y apagó la lámpara.

El cuarto que le asignaron era pequeño, con paredes de piedra y un crucifijo torcido sobre la cama. Había una biblia abierta en el suelo, las páginas hinchadas por la humedad. En la mesita, un espejo cubierto por una tela oscura. Renata levantó la tela apenas un instante: el reflejo le devolvió una imagen deformada, su rostro alargado, con los ojos completamente negros. Parpadeó. Todo volvió a la normalidad.

—El cansancio me está jugando malas pasadas —susurró, encendiendo su grabadora de voz—.

“Diario de campo, día uno. Carn Dûrach, pueblo céltico casi olvidado. Vengo a investigar las desapariciones ocurridas hace treinta años, relacionadas con un antiguo ritual llamado La Danza de los Duidras. Hasta ahora, el ambiente es hostil. Nadie quiere hablar. Pero algo… algo se mueve en el bosque.”

Esa noche no logró dormir.

El viento se colaba por las rendijas, trayendo un sonido que no era del todo natural. No era el ulular de un búho ni el crujir de ramas. Era un murmullo rítmico, bajo, casi como si cientos de voces susurraran una oración invertida.

Renata se levantó, tomó su linterna y bajó al vestíbulo. La puerta principal estaba entreabierta. Afuera, el pueblo parecía desierto, pero una línea de velas encendidas marcaba un sendero que conducía hacia el bosque.

La periodista sintió un impulso, una mezcla de miedo y curiosidad, y siguió las luces. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso, cargado con un olor metálico. Los árboles eran tan altos que apenas dejaban pasar la luz de la luna.

De pronto, oyó un sonido.

Un tambor.

Lento.

Constante.

Cada golpe retumbaba en el suelo como si algo debajo de la tierra respondiera. Las velas se apagaron una a una, hasta que solo quedó la oscuridad. Y entonces los vio.

Entre los troncos, decenas de figuras encapuchadas danzaban en un círculo perfecto. No se movían como humanos: sus articulaciones parecían torcerse al compás de un ritmo infernal. Las antorchas que sostenían ardían con una llama azul. En el centro del círculo, una piedra manchada de rojo.

Renata se agachó detrás de un árbol, con el corazón martillándole el pecho. Grabó un breve audio, pero la grabadora chispeó y se apagó sola.

Una voz femenina, suave como una caricia, resonó detrás de ella:

—Renata Vance… te hemos estado esperando.

Se giró. Nadie.

El tambor cesó.

El bosque quedó en silencio absoluto.

Una gota tibia cayó sobre su mejilla. Levantó la vista y vio algo que la heló por dentro: de las ramas más altas pendían cuerpos, secos, sin ojos, balanceándose lentamente. La sangre goteaba en un ritmo preciso, como un metrónomo macabro.

El aire se volvió denso, irrespirable. Renata tropezó hacia atrás, corriendo sin rumbo. Los árboles parecían moverse, cerrándose en torno a ella. La neblina adoptó formas humanas. Manos de humo le rozaron el cuello.

Al fin divisó la posada, pero antes de alcanzar la puerta, oyó detrás de sí una risa baja, gutural, imposible de ubicar.

El viento arrastró una palabra, una que no había escuchado nunca, pero que comprendió con un miedo ancestral:

“R’Nath.”

Abrió la puerta de golpe, cerrándola tras de sí.

La lámpara del vestíbulo oscilaba.

Sobre el mostrador, el anciano había dejado una nota escrita con tinta negra:

“Nadie entra en Carn Dûrach sin ser llamado.

Nadie sale sin bailar.”

Renata sintió que algo húmedo le caía sobre la mano.

Levantó la mirada.

Del techo, lentamente, comenzó a gotear sangre.