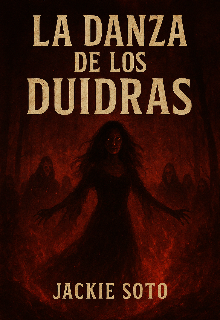

La Danza de los Duidras

Capítulo 4: Los que Danzan sin Cuerpo

La noche había vuelto a caer sobre Carn Dûrach con una rapidez antinatural.

Renata no recordaba haber dormido, y sin embargo, el reloj marcaba las tres de la mañana.

El espejo, silencioso ahora, reflejaba la habitación con una calma falsa. Pero el aire… el aire se sentía distinto, espeso, casi líquido.

Fuera, el viento rugía entre los árboles, arrastrando un sonido bajo, repetitivo.

Un tambor.

Lejano.

Constante.

Renata se levantó despacio y fue hacia la ventana. La niebla se movía como un animal vivo, ondulante, y entre sus pliegues creyó ver luces.

No —no eran luces. Eran siluetas.

Entre los árboles, decenas de figuras se deslizaban en un círculo perfecto, girando con movimientos lentos y antinaturales, como si sus huesos no obedecieran la lógica humana. No se distinguían rostros, solo sombras alargadas.

Cada paso parecía seguir el ritmo de ese tambor que no provenía de ningún lugar visible.

Renata apoyó una mano en el cristal, con el pulso acelerado.

La niebla se apartó por un instante, y una de las figuras se detuvo.

Giró la cabeza hacia ella.

No tenía rostro, solo una máscara blanca, lisa, con un símbolo grabado en el centro: el tridente.

El tambor calló.

Y todas las figuras alzaron la cabeza a la vez, mirando directamente hacia la ventana.

Renata se apartó de golpe.

El espejo vibró.

La lámpara parpadeó tres veces y se apagó.

Solo quedó la oscuridad.

Desde el bosque, un sonido seco comenzó a acercarse: pasos arrastrados sobre la grava, susurros en un idioma gutural.

Renata buscó su linterna, pero al encenderla, el haz de luz temblaba como si algo lo devorara en el aire.

El reloj marcaba las 3:33.

—No es real —se obligó a decir en voz alta—. Estoy soñando.

Pero el olor a hollín se coló por debajo de la puerta, denso, asfixiante.

Entonces, el sonido cambió: ya no era un tambor. Era un corazón.

Latía desde el suelo. Desde las paredes. Desde dentro de ella.

El espejo empezó a empañarse.

Renata se acercó y, con la linterna, vio que algo se movía detrás del vidrio.

Las sombras del bosque estaban dentro del reflejo, danzando allí, girando lentamente, dejando huellas oscuras sobre la superficie.

De pronto, una mano marcada con ceniza se apoyó desde el otro lado del espejo.

Luego otra.

Y otra.

Cientos de manos, empujando, buscando salir.

Renata retrocedió hasta chocar con la cama.

Las luces se encendieron solas.

Todo quedó en silencio.

Solo el reloj seguía sonando.

A las seis, el primer rayo de sol se filtró por la ventana.

Renata se incorporó con el cuerpo rígido, sin recordar haber cerrado los ojos.

El espejo estaba limpio, el aire inmóvil.

Por un instante, pensó que lo había soñado.

Hasta que miró el suelo.

Frente a su cama, perfectamente marcadas sobre la madera, había huellas de pies descalzos, ennegrecidas con hollín.

Eran muchas.

Y todas apuntaban hacia la cama.

Renata se cubrió la boca para no gritar.

El olor a humo volvió, mezclado con algo más: azufre.

En el espejo, su reflejo no la miraba.

Miraba hacia el bosque.

Desde muy lejos, volvió a oír el tambor.

Uno.

Dos.

Tres golpes.

Y una voz, dulce y antigua, susurró dentro de su mente:

—La danza ya ha comenzado, R’Nath.

El aire se enfrió.

Las huellas del suelo empezaron a desvanecerse lentamente, como si las lamiera una llama invisible.

Y Renata, temblando, comprendió que esas figuras no solo habían danzado fuera del bosque.

Habían estado dentro de su habitación.