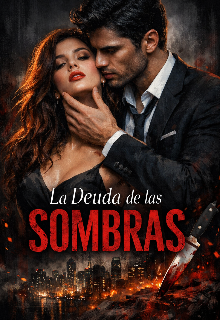

La Deuda De Las Sombras

La marca

Desperté antes que la luz.No porque hubiera descansado, sino porque mi cuerpo no sabía cómo hacerlo en un lugar que no era mío. La habitación estaba en penumbra, silenciosa, demasiado perfecta. Me quedé unos segundos mirando el techo, escuchando mi propia respiración, esperando ese latido viejo el miedo que siempre aparecía al abrir los ojos. Pero lo primero que sentí no fue miedo.

Fue una ausencia. Como si, por una vez, nadie me estuviera alcanzando. Me incorporé despacio y abrí la puerta apenas. El departamento estaba en silencio, pero no vacío. Lo supe por intuición: él estaba allí. Su presencia no necesitaba sonido.

Caminé hacia la cocina. Lo encontré apoyado contra la encimera, con una taza de café en la mano, mirando su teléfono. Su camisa era oscura, impecable; el cabello, apenas desordenado de un modo que parecía calculado. Cuando me vio, guardó el teléfono sin prisa.

—Buenos días —dijo.

No sonó amable. No sonó frío. Sonó como si yo perteneciera a su mañana. Me detuve junto a la mesa.

—No dormí mucho —admití.

—No esperaba que lo hiciera.

Me alcanzó una taza sin preguntar. El gesto fue simple, pero me atravesó. Nadie me daba cosas sin pedir algo a cambio. En mi mundo, incluso el agua tenía precio. Y, sin embargo, con él todo parecía tener un precio distinto. Invisible.

—Hoy no irá a su departamento —dijo.

Casi derramé el café.

—¿Qué?

No elevó la voz. Ni cambió el tono.

—No es seguro.

—Usted no puede decidir eso por mí.

Sus ojos se alzaron lentamente. Me sostuvo la mirada un segundo que duró demasiado.

—Puedo —respondió— Y lo hice.

Mi espalda se tensó.

—No soy una menor —dije, intentando que mi voz no temblara— No soy un objeto que puede mover de un lugar a otro.

—Lo sé.

Su calma era una provocación perfecta.

—Entonces…

Se acercó un paso. Solo uno. Fue suficiente para que el aire cambiara.

—Entonces deje de hablar como si esto fuera una discusión sobre orgullo —murmuró—. Es una discusión sobre vida.

Mi garganta se cerró.

—¿Usted sabe algo que yo no? —pregunté.

Sus ojos no se apartaron.

—Sé que anoche hubo un intento de acceso a su correo corporativo desde una dirección que no pertenece a esta empresa.

La sangre me bajó de la cara.

—¿Cómo lo sabe?

—Porque lo vigilo.

La palabra cayó entre nosotros con una crudeza elegante, sin adornos.

—Eso es enfermo —escupí sin pensar.

No se inmutó.

—Es necesario.

Apreté la taza con tanta fuerza que mis dedos dolieron.

—Usted dijo que no me obligaría —susurré— Dijo que si me quedaba sería porque yo quería.

—Y lo sigue siendo —respondió— Puede irse en este instante.

Me quedé callada..Él inclinó la cabeza apenas, como si esperara.

—Pero si se va —añadió— no va a llegar sola. Y yo no voy a correr detrás de usted.

El pulso me golpeó las sienes. Era una trampa perfecta: libertad ofrecida con una verdad insoportable.

—¿Qué quieren de mí? —pregunté.

Su mandíbula se tensó un milímetro.

—Quieren que usted se rompa —dijo— Para que yo cometa un error.

Tragué saliva.

—¿Y qué error sería ese?

Su mirada bajó un instante a mi boca, luego volvió a mis ojos.

—Mostrar hasta dónde llego cuando algo es mío.

Sentí un escalofrío.

—Yo no soy suya.

Él se acercó otro paso. Ya estaba demasiado cerca para que mi cuerpo fingiera indiferencia.

—No —dijo en voz baja— Todavía no.

La frase no fue un juego. Fue una advertencia. Y, peor: fue una confesión. Quise retroceder. No pude. Mis pies se quedaron clavados al suelo, como si mi mente y mi instinto discutieran a gritos y mi cuerpo eligiera a quién escuchar. Él estiró la mano, lentamente. No hacia mi cintura. No hacia mi rostro. Hacia mi muñeca.

—Deme su mano —ordenó.

—¿Para qué?

—Para que deje de ser invisible.

Me quedé helada.

—¿Qué significa eso?

No respondió. Su mano se cerró alrededor de mi muñeca con firmeza, sin dolor. Pero el contacto hizo algo en mí: me recordó que estaba viva, y que alguien me sostenía..Me llevó hacia la puerta del departamento.

—Vamos —dijo.

—¿A dónde?

—A la empresa.

—¿Ahora?

—Ahora.

Salimos sin que yo tuviera tiempo de pensar. El ascensor descendió en silencio. La ciudad nos recibió con su caos, y por primera vez sentí que el mundo era demasiado amplio para el peligro que se escondía en él.

Un auto negro nos esperaba. Él abrió la puerta y me indicó entrar. No me pidió permiso. Me protegía como quien encierra algo frágil en una caja fuerte. Durante el trayecto no habló. Solo miraba por la ventana, atento, como si cada reflejo fuera una amenaza. Yo intenté concentrarme en cualquier cosa que no fuera la presión de su mano aún latente en mi piel.

Al llegar al edificio, los guardias lo saludaron con un respeto tenso. Nadie lo miraba directamente. Nadie sonreía. Era como si la empresa entera respirara a su ritmo.

Subimos. Cuando entramos al piso, vi que algo había cambiado: dos hombres que no estaban ayer, traje oscuro, auricular discreto, mirada fría. Seguridad.

—¿Qué es esto? —pregunté.

—Precaución.

—¿Por mí?

—Por usted —repitió— Y por mí.

Me condujo directamente a su despacho. No al mío. A su mundo. Cerró la puerta y, por primera vez desde que lo conocía, vi un destello de impaciencia en su gesto. Como si sostenerse estuviera empezando a costarle.

—No quiero que vuelva a abrir un archivo desconocido sin decírmelo —dijo.

—Ya lo sé.

—No —corrigió—. No lo sabe.

Se acercó, apoyó ambas manos en el escritorio, inclinándose hacia mí. Su mirada era una noche quieta.

—Usted cree que su error fue usar el correo corporativo. Pero su error real fue demostrar que está dispuesta a desobedecerme.

La palabra desobedecerme me golpeó.

—Yo no soy su empleada doméstica —dije, aunque mi voz no sonó tan firme como quería.