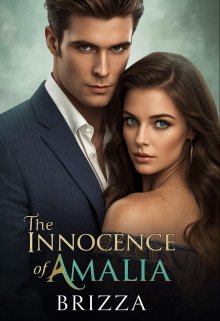

La Inocencia de Amalia

Prólogo – La Inocencia de Amalia

En el orfanato de Saint Clare, las paredes siempre olían a pan recién hecho, a incienso, y a secretos que nadie decía en voz alta. Veinte años atrás, en una noche fría, llegó una mujer tambaleándose, envuelta en sudor y culpa. Era prostituta, adicta y estaba a punto de dar a luz. Nadie supo su nombre. Solo que, en cuanto escuchó el llanto de su bebé, huyó como si la persiguiera un demonio personal… y dejó atrás a una pequeña de ojos azul turquesa que brillaban con una inocencia casi dolorosa.

La llamaron Amalia.

Creció entre monjas y niños que venían y se iban. Nunca fue adoptada. Su belleza era única, casi etérea… pero también lo era su defecto: una pierna un poco más larga que la otra que le hacía cojear. Y, como si el destino quisiera ensañarse, estaba el estigma de su origen.

“Los hijos de adictos son riesgosos”, murmuraban los posibles padres adoptivos.

“Pueden tener problemas psicológicos”, advertían los informes.

Así que Amalia se quedó.

Y Saint Clare se convirtió en su casa.

Pero ella nunca fue una carga. A los diez ya cambiaba pañales, a los doce sabía preparar biberones en tiempo récord, y a los dieciséis estudiaba enfermería en línea para ayudar aún más. A los dieciocho empezó a trabajar por las noches en un restaurante como ayudante de cocina. Su sueldo, en vez de gastarlo en sí misma, lo usaba para comprar lo que hiciera falta para los niños: ropa, cuadernos, medicinas, y hasta golosinas cuando había un buen día.

Un día, el restaurante se quedó corto de personal y le pidieron apoyar como mesera. A Amalia nunca le había gustado exponerse —no por timidez, sino porque cojeaba— pero su corazón siempre decía sí cuando alguien necesitaba ayuda.

Y ese día… lo conoció.

Entró al salón como si perteneciera a otro universo. Alto. Traje a la medida. Cabello negro peinado hacia atrás. Ojos grises fríos y hermosos como acero mojado. Olía a tabaco, a madera, a hombre que sabía exactamente quién era y lo que valía.

Amalia, que había crecido entre monjas y huérfanos, se quedó sin aire. Nunca había visto a alguien con una presencia tan… abrumadora.

No entendió por qué aquel hombre la miró. Pero cuando esos ojos grises se posaron sobre ella, el mundo se detuvo. Y ella también.

Con los nervios hechos un desastre, se volvió torpe… y terminó derramándole el café encima.

Sintió cómo la sangre se le helaba.

Ese traje costaba claramente más que todos sus ahorros del año; los mismos ahorros que guardaba para comprar los aguinaldos de los niños. Se preparó para la reprimenda, para la furia, para el desastre.

Pero no ocurrió nada de eso.

Él le sonrió. Una sonrisa ladeada, lenta… peligrosa.

La sonrisa más moja-bragas del planeta.

Ella se disculpó atropelladamente, temblando.

Él la escuchó con una paciencia inesperada, con algo parecido a diversión en la mirada.

A partir de ese día, el hombre regresó.

Siempre a la misma hora.

Siempre a la misma mesa.

Y siempre buscaba cruzar un par de palabras con ella.

Hasta que una noche, con esa voz grave que hacía que la piel se le erizara, la invitó a salir.

Y así empezó todo.

#3144 en Novela romántica

#1018 en Chick lit

#1009 en Otros

#158 en Relatos cortos

Editado: 31.01.2026