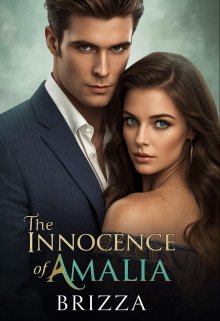

La Inocencia de Amalia

Capítulo 28

La casa estaba inusualmente silenciosa.

Abigail había salido radiante al lado de su padre, emocionada por “la fiesta elegante”—como la llamaba—mientras André lucía impecable y sereno, aunque por dentro estaba más inquieto de lo que admitiría. Amalia los despidió desde la puerta con una sonrisa suave… una que se desvaneció apenas ellos doblaron la esquina.

Su plan era bañarse temprano, cenar algo ligero y dormir. No tenía nada que hacer en una gala, mucho menos en una donde Lucrecia estaría pegada al brazo de André.

Pero no alcanzó a llegar a su habitación cuando escuchó pasos y voces.

—¿Amalia Dubois? —preguntó una mujer elegante, con bata negra de estilista y una maleta profesional más grande que su propio cuerpo.

—¿Perdón? Yo no—

La mujer le entregó un sobre en la mano con un gesto impecablemente autoritario.

De: Clara

No pongas resistencia. Es una orden. Después me agradeces.

Con cariño,

C.

Amalia abrió los ojos con horror.

—No, no, no… esto debe ser un error.

—No hay errores cuando Clara Dubois organiza algo —respondió la mujer mientras entraba con dos asistentes más. —Soy Catleen York. Hoy te dejo lista para hacer historia.

Amalia intentó retroceder.

Catleen chasqueó los dedos como si estuviera domando un caballo salvaje.

—Ni lo pienses. Estás en mis manos. Y cariño… eres mi lienzo favorito.

La transformación fue un ritual.

Primero, un baño de vapor con esencias florales que relajó cada músculo tenso de Amalia.

Después, masaje facial, limpieza profunda y una crema iluminadora que hacía ver su piel como seda dorada.

—Tu piel es un sueño —murmuró Catleen—, de verdad no sé por qué no vienes a mí siempre.

El peinado fue una obra de arte: ondas suaves cayendo sobre su espalda, con un recogido lateral que dejaba ver su cuello delicado.

El maquillaje… simplemente la elevó. Nada exagerado, nada artificial. Solo… Amalia, en su mejor versión.

Cuando Catleen terminó, dio un paso atrás, satisfecha.

—Si André Dubois no se desmaya hoy, lo hago yo.

Amalia abrió la boca para protestar… justo cuando tocaron la puerta.

El médico Adrian esperaba en el marco, impecable en un traje negro hecho a la medida, con una elegancia natural que parecía sacada de otro mundo. Traía una pequeña caja en la mano —un detalle que luego demostraría que no dejaba nada al azar.

Pero nada lo preparó para la visión que apareció frente a él.

Amalia se asomó tímida.

Adrian soltó un leve suspiro.

—Santo cielo…

Ella bajó la mirada, insegura.

—¿Se ve… demasiado?

—Te ves perfecta —respondió él, con absoluta sinceridad. Luego le ofreció su brazo y añadió—: Sería un honor acompañarte esta noche.

El corazón de Amalia dio un salto extraño.

Aceptó.

Salieron hacia la gala, ella en silencio, él mirándola de reojo cada pocos segundos como si todavía intentara asegurarse de que no estaba imaginando lo hermosa que lucía.

Esa noche, Amalia no era la empleada.

Era fuego.

Era luz.

Una mujer que pondría en jaque a todos… especialmente a André Dubois.

_______

La gala brillaba en el salón principal del Gran Palacio Judicial. Candelabros majestuosos, música suave, copas cristalinas… y una multitud vestida para impresionar.

Pero nada llamaba más la atención que Lucrecia Blom.

La abogada estaba deslumbrante: vestido rojo escarlata, figura impecable y una seguridad que arrasaba a su paso. Todos comentaban lo bien que se veía junto a André Dubois. La pareja perfecta, decían. Poder y elegancia.

André sonreía con cortesía, pero su mente estaba lejos de los elogios. Había un vacío extraño en su pecho… uno que ni Lucrecia con su conversación exquisita lograba llenar.

Entonces el maestro de ceremonias anunció la llegada de nuevos invitados.

Un murmullo se extendió por el salón.

Las miradas empezaron a girarse.

Unas cejas se alzaron.

Otras bocas se abrieron sorprendidas.

Y André, curioso por la reacción colectiva, volteó también… justo cuando vio al doctor Adrian entrar primero.

Adrian, impecable en un traje negro, avanzaba con calma, proyectando seguridad.

André sintió un pequeño golpe de irritación en el pecho.

Pero entonces… entonces la vio.

Y se quedó sin aire.

Amalia.

La mujer que siempre caminaba con sigilo, como deseando no ocupar espacio… avanzaba ahora con una seguridad que lo desarmó por completo.

El vestido la abrazaba con elegancia, dejando ver la delicadeza de su figura. Su piel parecía iluminada por dentro, el peinado revelaba su cuello, y sus ojos brillaban con una dulzura nueva… y peligrosa.

Los zapatos —los malditos zapatos que Piere había modificado— hacían que su paso fuera firme, fluido, casi hipnótico.

Amalia no cojeaba.

Amalia avanzaba con gracia.

Con presencia.

Con poder.

Toda ella era una declaración.

Y el hombre que la acompañaba… era un recordatorio cruel de lo que André podría perder.

Lucrecia, al ver hacia dónde se dirigía la atención, frunció imperceptiblemente el entrecejo.

—¿Quién es ella? —preguntó, molesta por la súbita competencia.

André no respondió. No podía.

Su garganta estaba seca, su pecho apretado.

Amalia y Adrian se detuvieron unos segundos en la entrada. Ella respiró con calma, consciente —por primera vez en mucho tiempo— de lo hermosa que se sentía.

Y la sala lo sintió también.

Adrian, orgulloso, inclinó el rostro hacia ella.

—¿Lista? —murmuró.

Amalia asintió con una tímida sonrisa que inexplicablemente a André le atravesó el corazón.

Cuando comenzaron a avanzar entre la multitud, la seguridad y el porte de Adrian, combinados con la belleza radiante de Amalia, los convertían en la pareja más llamativa del salón.

Los hombres los miraban con admiración.

Las mujeres los observaban con curiosidad.

Y André… André sentía celos como nunca en su vida.