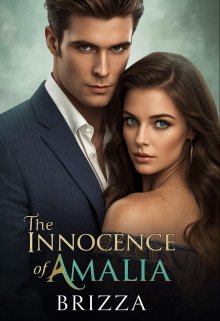

La Inocencia de Amalia

Capítulo 30

La noticia corrió rápida entre los grupos de invitados: el doctor Adrian no era un simple médico, sino el hijo menor de la jueza Étienne Morel, una de las figuras más respetadas del país.

Un Morel médico.

Una excentricidad que muchos aún no procesaban.

De inmediato comenzaron los saludos, las sonrisas y los “qué honor verte por aquí”.

Y Amalia, sin buscarlo, quedó envuelta en ese halo de importancia gracias a él.

Pero ella no parecía intimidada.

Todo lo contrario: se veía cómoda.

Adrian sonreía cuando ella respondía con soltura a los comentarios que surgían.

Mientras que André miraba TODO.

Cada palabra.

Cada gesto.

Cada centímetro que los separaba… o no los separaba.

Porque cuando la música cambió a un vals elegante, Adrian extendió la mano hacia Amalia.

—¿Me concede esta pieza?

Ella dudó un instante, pero aceptó.

Y entonces André sintió que el piso le cedía bajo los pies.

Amalia se acomodó en los brazos del doctor.

La mano de él descansó en la parte baja de su espalda, justo donde el vestido se curvaba delicadamente.

Adrian la guiaba con suavidad, pero con seguridad.

Ella lo seguía con sorpresa, riendo bajito cada vez que él hacía un giro inesperado.

André sintió cómo su mandíbula se tensaba al límite.

Lucrecia hablaba junto a él, sin notar que ya no la escuchaba.

—André… ¿estás bien? —preguntó, tocándolo del brazo.

Él dio un paso al lado, sin responder. Solo podía mirar a Amalia girar, iluminada, feliz.

Un sentimiento oscuro y nuevo se instaló en su pecho.

¿Celos?

No.

Territorialidad brutal.

La música terminó y Adrián se inclinó sobre Amalia para agradecerle. Ella sonrió con esa mezcla única de timidez y calidez que siempre la caracterizaba.

Fue el límite.

André caminó hacia ellos.

Justo en ese momento, vio a Abigail profundamente dormida en un sofá, abrazada a un peluche que Clara le había dado.

Esa fue la excusa perfecta.

—Amalia… —la llamó con voz grave—. Abigail está dormida. Creo que deberíamos llevarla a casa.

La forma en que la miró no tenía nada de profesional.

Adrian lo notó.

Amalia también.

Ella abrió la boca para responder, pero Adrian se adelantó con una sonrisa educada:

—No se preocupe, fiscal Dubois. Yo puedo llevarlas.

Se ve que Amalia está cansada, y es comprensible… no está acostumbrada a este tipo de eventos. Será un gusto encargarme de ambas.

El golpe directo al ego de André fue quirúrgico.

Adrian sabía exactamente lo que hacía.

Y lo hacía con elegancia.

Amalia, sin saber cómo evitar la tensión, solo alcanzó a murmurar:

—Yo… no quiero causar molestias…

Adrian negó con la cabeza.

—Ninguna molestia. Será un honor llevarlas.

André apretó los dientes.

Tuvo que contener la respuesta agresiva que quiso disparar.

Porque ahora tenía dos opciones:

A) Montar la escena del siglo delante de la élite judicial,

o

B) tragar su furia y aceptar que el hombre que estaba mirando a Amalia como si fuera un tesoro… se la llevaría del brazo.

Eligió lo segundo.

A la fuerza.

—Bien —dijo finalmente—. Si tú lo deseas, Amalia… ve con él.

Ella bajó la mirada.

Sintió su voz distinta, casi dolida.

Y Adrian, victorioso, le ofreció su brazo con una elegancia impecable.

—Vamos. Yo llevaré a las dos a casa.

André los vio alejarse.

Y mientras Adrian sostenía con cuidado a una dormida Abigail, y Amalia caminaba a su lado, hermosa y luminosa, André Dubois se dio cuenta de algo devastador:

Lo que siente por Amalia no es pasajero.

No es un impulso.

No es una atracción.

Es amor.

Y podría perderla.