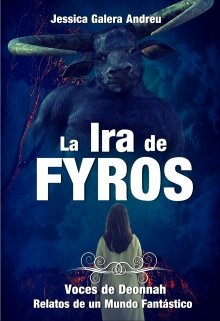

La Ira de Fyros (serie Voces de Deonnah)

Prólogo

Úrutan llegó acompañado de su guardia personal, siete fortalezanos que cerraban una formación en forma de flecha, cubriendo las espaldas de su emperador. El frío le calaba hasta los huesos aquella mañana y el hombre se ajustó la gruesa capa de piel que lo protegía. De un salto, bajó de su caballo y caminó entre los restos de la copiosa nevada que había caído hacía solo unos pocos días. Dos soldados más lo aguardaban algo más adelantados y, al verlo llegar, uno de ellos salió a su encuentro.

—Mi señor...

—Anzor —lo saludó él, sin detenerse—. ¿Lo habéis visto?

—No, pero el crío asegura que topó con él en este sitio hace menos de una hora. No debe andar lejos.

Úrutan avanzó hasta llegar junto al otro soldado y un muchacho de no más de doce años, que tiritaba, fruto del frío y el nerviosismo.

—¿Tú eres quien lo ha visto? —preguntó Úrutan.

—Sí, mi señor.

—¿Cómo te llamas?

—Mi nombre es Tair.

—¿Cómo era?

—Enorme, mi señor. Jamás había visto criatura igual. Era... negro y … de recia envergadura. Sus cuernos debían ser como vuestros brazos y... era veloz; gruñía y... daba miedo.

—Miedo... —murmuró él, alzando la mirada—. Eres fortalezano. No puedes tener miedo.

Úrutan lo rebasó y se asomó a la ladera que daba al valle, donde la nieve aún no se había derretido. La llanura era extensa y allí en lo alto, el viento golpeaba con furia. El emperador observó a su derecha y comprobó que una decena de fortalezanos montados a caballo aguardaba en perfecta formación, preparados para una orden suya.

—Vuelve a la ciudad —le exigió al chiquillo sin tan siquiera mirarlo.

Este se limitó a asentir y corrió de regreso a Fortaleza.

—¡Traed mi montura! —gritó.

Uno de sus soldados avanzó entre los demás con el corcel marrón del emperador y se lo entregó para que este montase de nuevo sobre él. Suspiró al tomar lugar sobre la silla y cerró los ojos, tratando de sacudirse el frío que le helaba el alma. No recordaba, sobre las tierras de Kardunia, invierno más crudo que aquel y aunque anhelaba el calor de la chimenea, el crepitar del fuego y la grata compañía de la que había estado disfrutando en sus aposentos antes de verse interrumpido, aquella causa bien merecía el entumecimiento de todas y cada una de las partes de su cuerpo. El silbido del viento se alzaba como único compañero, al que quebraba tan solo el bufido de los caballos o el sonido metálico de las espuelas. Todos aguardaban sin el menor trazo de impaciencia sobre sus rostros, surcados todos ellos por cuatro franjas verticales en color rojo que simbolizaban el permanente estado de guerra en el que Fortaleza solía vivir, la sangre del enemigo. Las nubes de vaho acompañaban sus respiraciones y ninguno de ellos apartó la atención del valle durante largos minutos de espera. Los primeros rayos del sol aún no se habían asomado tras las lejanas cumbres de Scátena, hogar de titanes. Úrutan había cazado a varios de estos, dragones, krákens... Pero nunca a un minotauro. Y aunque no habían sido pocos los sabios que le habían desaconsejado llevar a cabo tal hazaña, convencidos de que la aparición de tan extraña criatura estaba relacionada con los desastres naturales que habían asolado Kardunia en los últimos meses, nada detendría su determinación. Convencerlos de lo contrario, no le había resultado difícil a Úrutan, que solía encontrar en la hoguera sus mejores argumentos.

Abrió los ojos de nuevo, mientras en el interior de sus venas podía sentir la sangre, cabalgando como una embestida. Un zumbido sordo se había instalado en sus oídos, fruto de la tensión palpable en el ambiente. Sus ojos se mantenía clavados sobre sus propias manos, que reposaban serenas sobre el pomo de su montura.

Alzó la cabeza cuando un bramido abrazó el valle como si emergiera, desgarrado, de la entrañas del mismísimo infierno. El eco se expandió en la lontananza, despertando a Kardunia entera. El caballo relinchó, notablemente nervioso y Úrutan sonrió, fijando ya toda su atención en el valle, donde no tardó en divisarlo: una mancha negra surcaba la llanura a una velocidad endiablada, que sin embargo no hizo torcer el gesto a ni uno solo de los fortalezanos. Se llevó la mano a la empuñadura de su espada cuando su aguda vista fue capaz de distinguirlo. Desde allí no podía estar seguro de la envergadura de aquella criatura, pero lo que sí sabía era que nada lo detendría en su deseo de darle caza.

—A por él —murmuró.

Los caballos fortalezanos se precipitaron ladera abajo sin el más mínimo resquicio de duda. El frío quedó relegado, convirtiendo al viento cortante en una agradable brisa mientras las patas de los corceles desprendían roca, nieve y hierba en su frenético avance. Necesitaron apenas unos pocos segundos para llegar hasta allí. El minotauro tampoco vaciló al verlo y corrió hacia ellos para embestirles.

#26488 en Fantasía

#5685 en Magia

fantasia romance aventura, fantasiaepica, mitos juvenil y dolor

Editado: 03.03.2019