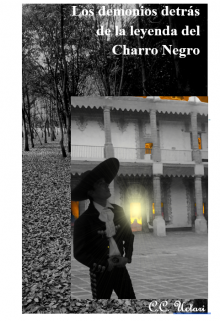

La leyenda del charro negro. Parte 1

El residencial

San Pedro, Puebla. 1993.

El empresario Abraham Portilla revisaba los documentos legales para un proyecto inmobiliario. Había comprado a los ejidatarios varias hectáreas de terreno cerca de la presa de Valsequillo con el fin de construir un fraccionamiento lujoso. Pero había un problema. Justo en el medio, con las ruinas de una vieja hacienda, había un predio que pertenecía a la iglesia católica, y un sacerdote en específico se negaba a entregar su firma para que el empresario pudiera adquirirlo.

Esperaba pacientemente la visita de ese sacerdote, convencido de que podría hacerlo entrar en razón. El padre Gregorio Gómez llegó a las tres en punto, hora de la cita.

―Agradezco su visita, padre ―Abraham le ofreció asiento―, puedo…

―Iré al grano, señor Portilla ―interrumpió el sacerdote―. Yo soy custodio de ese terreno desde que era un seminarista, y no obtendrá de mí la firma. No quiero venderlo.

―¿Se puede saber por qué se niega a vender un predio que no usa?

―No me lo creerá si se lo digo ―aseguró el sacerdote.

―Primero dígamelo y ya le diré si le creo o no.

―Está bien ―el padre suspiró―. Ese lugar está maldito ―notó el gesto de escepticismo del empresario― y es peligroso estar en él. Sí, sé que suena inverosímil, pero créame, es verdad.

―Le mentiría si le digo que soy todo un creyente ―dijo el señor Portilla―, pero si en algo creo, es en la maldad. Mi madre es sobreviviente del holocausto nazi, y ella asegura que después de estar al borde de la muerte, se volvió muy sensible a la percepción del mal. Yo no creo en psíquicos ni adivinos, pero siendo hijo de una judía y un católico, ambos con firmes creencias en lo divino, me convencieron de que Dios puede hablar con nosotros de diferentes formas, y que la forma de hablar con mi madre es haciéndole sentir cuando algo está mal.

―¿Quiere que su madre le corrobore lo que le estoy diciendo? ―preguntó el sacerdote.

―Si ella me prohíbe comprar ese predio, le aseguro que haré caso a su sugerencia.

El padre asintió y después de estrechar la mano del empresario, fue de regreso a su iglesia. Al siguiente día por la mañana, se encontró de nuevo con el señor Portilla, quien iba acompañado por una elegante mujer de edad adulta, dos niños de seis y ocho años respectivamente y un joven de alrededor de dieciocho. Eran la madre y los tres hijos adoptivos del señor Portilla.

―Me cuenta el arquitecto que usted sobrevivió al holocausto ―comentó el sacerdote.

―Mi hijo siempre lo hace ver como un acto heroico ―respondió la anciana―, pero no fue más que suerte, acompañada de mucho trabajo duro. Yo era muy joven en ese entonces ―el rostro de ella se tornó sombrío―. Fui separada de mi familia en cuanto llegamos al campo de concentración y no los volví a ver jamás.

―¿Cómo fue que usted se salvó? ―preguntó el sacerdote.

―Hubo una epidemia de neumonía en el campo. Me contagié y mi vida estuvo al borde del abismo. Recuerdo haber intentado levantarme un día por la mañana, y sólo vi una cortina negra frente a mis ojos. Cuando desperté, estaba en una fosa abierta, llena de cadáveres ―la anciana se estremeció―. Los soldados me habían dado por muerta y me arrojaron a la fosa.

»Salí con las pocas fuerzas que me quedaban y comencé a caminar sin rumbo entre el bosque. Un leñador me encontró casi muerta por el frío, el cansancio y la infección y me llevó a su casa.

―¿Le salvó la vida? ―preguntó el sacerdote, asombrado.

―No todos los alemanes compartían el odio de Hitler. Él y su mujer se arriesgaron para salvar mi vida y eso se los agradeceré por siempre. Viví con ellos un tiempo, pero jamás me habría perdonado si los nazis los hubieran matado si sabían que ayudaban a una judía, así que escapé, me las arreglé para crearme una identificación falsa y salí hacia Múnich.

»Fue entonces que me di cuenta de que algo en mí había cambiado ―la voz de la mujer se hizo profunda―. Justo el día en que llegué a Múnich, había un despliegue militar encabezado por un general de alto rango. Junto a él vi a un hombre de cuerpo putrefacto, flotando sin separarse de él en ningún momento. De algún modo, supe que ese esperpento le daba fuerza a ese general para envenenar las mentes de sus soldados, quienes le seguían ciegamente.

―¿Qué hizo entonces?

―Eso me hizo decidirme más a escapar ―continuó la mujer―. Uno de mis tíos había logrado huir de Alemania a tiempo y vino a México, así que me las tuve que ingeniar para salir de Alemania y llegar a este país, para buscarlo. Pensé que lejos de aquel ambiente de horror y soberbia dejaría de percibir esa maldad, pero me equivoqué. En todo el mundo hay esos seres de muerte que guían a los vivos hacia la perdición.

Llegaron al lote y mientras la anciana caminaba alrededor del terreno, los niños corrieron a jugar entre las ruinas. Para ellos era como una aventura estar en los restos de lo que alguna vez fue la casa principal de una hacienda. David, el hermano mayor, observaba las ruinas, aburrido.

Ismael y Sara, los más pequeños, corrían por encima de lo que quedaba de la barda de la caballeriza cuando sintieron un viento helado rodearlos con una peste a sangre fresca. Con un presentimiento de muerte, de reojo, Ismael notó movimiento entre el cascajo del suelo, giró su cabeza y entonces respingó abrazando instintivamente a su hermana. Una mano rojiza y ensangrentada se abría paso. Rápidamente fueron a dar aviso a su familia.