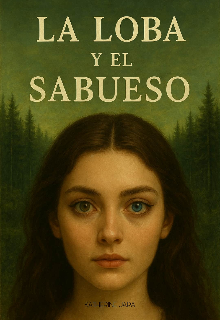

la Loba y el Sabueso

Capítulo 1: el Lobo y el Perro

El invierno llegaba a Winterfell, no en forma de nieve, sino en la pesadumbre que precedía a la partida.

Alynna Stark observaba desde la galería superior del patio principal. Abajo, la vida era un torbellino de actividad forzada, un espectáculo de poder y lealtad que se desarrollaba como una partida de cyvasse cuyas piezas eran personas. Los estandartes del venado coronado de los Baratheon ondeaban, arrogantes y dorados, junto a los lobos huargos de su casa, que de pronto parecían más pequeños, más grises. Los hombres del Rey llenaban el aire con el ruido metálico de sus armaduras, el relinchar de caballos de guerra y las risas demasiado altas que intentaban ahuyentar el frío que no era del norte.

Tenía dieciocho años, la hija mayor de Lord Eddard Stark y Lady Catelyn Tully. La prometida que nunca fue. En un mundo diferente, su mano habría sido la más codiciada del Norte, un pacto de sangre y honor. Pero su condición lo había convertido en un asunto delicado, un tema que sus padres abordaban con susurros y miradas compasivas. La heterocromia, la llamaban los maestres. Para los demás, era el "encanto del lobo helado", un apodo poético que escondía la desconfianza en sus ojos. Uno, del color del musgo en un arroyo de bosque; el otro, del hielo azulado del muro. Esa dualidad en su mirada hacía que los señores menores titubearan al hablar con ella, como si no supieran a cuál de sus almas dirigirse. Ella lo había usado a su favor, cultivando una reputación de seriedad y reserva que le permitía pasar desapercibida, un fantasma silencioso en los pasillos de piedra de su hogar.

—¿Qué ves, Alynna?

La voz de su padre, grave y calmada, la sacó de sus pensamientos. Ned Stark se había acercado sin hacer ruido, como un lobo en su propia guarida. Su rostro estaba tallado en granito, pero ella, que había aprendido a leer los microgestos en ese rostro inexpresivo, vio la tensión en la comisura de sus labios, la sombra en sus ojos grises.

—Veo el fin de una era, padre—, respondió, su voz un eco suave del suyo, sin la dureza acerada, pero con la misma frialdad analítica. —Veo cómo un rey arrastra a un señor, y cómo un señor arrastra a su casa. Es una cadena. Y nosotros somos el eslabón más débil en este momento.

Ned siguió su mirada hacia el gentío.

—Robert no es un arrastre. Es un amigo.

—Los reyes no tienen amigos, padre. Tienen sirvientes y rivales. Y tú te has convertido en el primero.— Volvió a mirarlo, y su padre sostuvo su mirada dual sin pestañear. Él era uno de los pocos que nunca pareció perturbado por sus ojos. Para él, simplemente eran los ojos de su hija.

—Tu madre cree que es un gran honor—, dijo Ned, evasivo.

—Mi madre ve el sur a través de los ojos de un tully del Tridente. Ella anhela la cortesía y el esplendor. Yo solo veo un nido de víboras donde un hombre del norte, con su honor rígido, no puede sino ser mordido.— Hizo una pausa. —¿Se llevará a Arya? ¿A Sansa?

—Se llevará a ambas. Es necesario.

Alynna asintió lentamente. Era lógico. Sansa, soñando con caballeros y canciones, y Arya, salvaje como una loba huérfana, necesitaban ver el mundo más allá de Winterfell. Pero a ella, la hija mayor, la dejaban atrás. La solterona. La guardiana de un hogar que pronto se quedaría vacío.

—Entonces Robb gobernará Winterfell—, declaró, no preguntó.

—Robb es el heredero. Es su deber. Y el tuyo será ayudarlo. Tu mente... ve cosas que los demás pasan por alto. Él necesitará eso.— Ned puso una mano pesada en su hombro. —Eres la fuerza silenciosa de esta casa, Alynna. Nunca lo subestimes.

Antes de que pudiera responder, la trompeta sonó, anunciando el inicio del banquete. La mano de su padre se retiró y él se dirigió hacia las escaleras, transformándose de padre a Lord Guardián del Norte. Alynna se quedó un momento más, observando. Vio a su hermano Robb, alto y gallardo, intentando parecer tan serio como su padre. Vio a Theon Greyjoy sonriendo con arrogancia, como si todo fuera una diversión preparada para él. Vio a su hermana Sansa, radiante y nerviosa, y a Arya, ya desaparecida probablemente hacia las cocinas.

Y entonces, lo vio a él.

No era difícil. Se alzaba sobre todos como una torre de ira vestida de acero negro. Era más ancho que cualquier hombre que hubiera visto, una mole de músculo y cicatrices que caminaba con una pesadez que hablaba de una vida de violencia. Sandor Clegane. El Perro. La sombra del León. Lo había oído mencionar en susurros, pero las palabras no le hacían justicia.

Mientras la comitiva real se movía hacia el gran salón, él se quedó atrás, apartado, con los brazos cruzados. No se reía. No hablaba. Solo observaba, como ella, pero con una intensidad que era un desafío puro. Su rostro... los rumores no exageraban. La mitad izquierda era una máscara de carne fundida y cicatrices tensas, un paisaje de dolor perpetuo que le torcía el labio en un eterno gruñido. El lado derecho era apenas mejor, marcado por la dureza y el desprecio. Su cabello, negro y grasiento, enmarcaba esa ruina.

Pero no fue la fealdad lo que le llamó la atención; fue la autenticidad. En medio de la falsa pompa y las sonrisas corteses de la corte del Rey, la brutal honestidad de su desfiguración era casi refrescante. No había ningún intento de ocultarla, de disimularla. Era una declaración silenciosa: esto soy yo. Mírame y siente horror. Es preferible a tu hipocresía.

Él giró la cabeza lentamente, como si sintiera el peso de su mirada analítica. Sus ojos, oscuros y profundos, se encontraron con los suyos. No hubo sorpresa en ellos, ni admiración, ni siquiera la habitual confusión que generaban sus ojos de colores distintos. Solo hubo un reconocimiento instantáneo y mutuo de que ambos eran observadores, criaturas apartadas del rebaño. Él no desvió la mirada, no bajó la cabeza en un gesto de falsa sumisión. La sostuvo con un desafío aburrido, como si esperara que ella, como todos, terminara por apartar la vista, asustada.