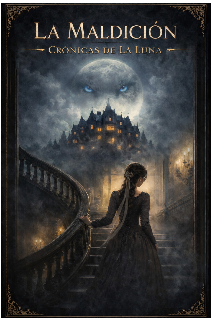

La Maldición | Crónicas de la Luna

Primera Noche - La Casa en la Colina

Veo el sol salir desde el horizonte.

Otra noche despierta.

Otra noche observando las estrellas.

Otra noche en la que el sueño no llegó… o no quiso quedarse.

Cuando el cielo empieza a aclarar, el día se abre paso, implacable, indetenible.

Me levanto.

Tomo el primer vestido que encuentro. No pienso demasiado en él; basta con que no sea el de ayer, aunque se vea exactamente igual. El vestido escogido es oscuro, sencillo, sin adornos innecesarios. Recojo mi cabello con el mismo lazo de siempre, de color gris, casi invisible entre mis cabellos oscuros. Busco una gargantilla. La más discreta. O la menos llamativa. A veces no sé cuál de las dos es peor.

De pie frente al espejo, la coloco alrededor de mi cuello. Solo entonces reparo en la joya que la adorna: un zafiro de color intenso, tan profundo que parece haber atrapado en su interior el brillo mismo de la Luna.

Y entonces sucede.

No es un recuerdo completo.

No es un sueño del todo.

Me atraviesa como un relámpago, breve y violento, dejándome sin aliento.

El bosque.

La quietud espesa de la noche.

Y dos destellos azules, fijos, atentos, observándome desde las sombras.

No distingo formas.

No sé qué era aquello.

Solo sé que esa mirada —si es que lo fue— no pertenecía al silencio… ni a mi imaginación.

Parpadeo. El espejo vuelve a devolverme la habitación, la luz del amanecer, el zafiro inmóvil contra mi piel.

Pero la sensación permanece, aferrada a algún lugar que no alcanzo a nombrar.

Me obligo a apartar el pensamiento.

No es la primera vez que el cansancio juega conmigo.

No es la primera noche inquieta.

Desciendo las escaleras.

El pasillo principal se extiende largo y estrecho, flanqueado por cuadros antiguos, por puertas cerradas, por historias que nadie menciona. Cruzo con las criadas, con los camareros. Las mismas reverencias medidas, los mismos saludos suaves. Todo ocurre como debe ocurrir, como si la noche no dejara rastro alguno.

Al llegar al comedor, madre espera sentada a la mesa. Impoluta. Elegante. Sublime.

A su lado, en la posición central, padre. Perfectamente peinado. El libro de medicina descansa junto a su taza de café; el aroma amargo se mezcla con la madera y el silencio.

Y en el asiento más cercano a él, mi hermana.

Tan perfecta como todos los días.

Con una sonrisa radiante.

Intacta.

La sonrisa de quien ha dormido profundamente.

De quien no escucha susurros en la oscuridad.

Me siento a su lado. Mi lugar de siempre. El de cada mañana.

Padre alza la vista del café y del libro abierto, como si nunca terminara de cerrarlo del todo.

—Buen día, Eleanor. Te ves cansada.

Levanto la vista hacia él.

—Buenos días, padre. —hago una pausa— Algo agotada. No dormí bien.

No parece sorprendido.

—¿Otra vez?

Asiento con un gesto leve.

—Sigo despertando en mitad de la noche —digo—. Y luego me cuesta volver a dormir.

—¿Tomaste tu té anoche?

—Sí. —bajo la mirada un instante— Pero ya no hace el mismo efecto.

Pienso en los destellos, en el relámpago azul. No lo digo. Ya he estado aquí antes. Solo cambiaría la infusión, aumentaría la dosis… y no quiero eso. Esta, tal como está, no silencia las voces, pero al menos enturbia las imágenes. Y eso, por ahora, es suficiente.

—Entonces necesitaremos ajustar la dosis nuevamente.

Levanta la taza y bebe un sorbo antes de continuar.

—Esta noche vendrás a verme. Lo resolveremos, cariño.

Asiento de nuevo.Madre frunce apenas el ceño.

—Oh, Heinz, querido… —interrumpe con suavidad—. Estoy preocupada. Ha subido mucho la dosis que le das a Eleanor en los últimos meses. ¿no crees que podría se demasiado para ella?

—Mamá —espeta Elizabeth antes que padre pueda contestar—, Eleanor no es como nosotras.

Por supuesto.

Tenía que decirlo.

—Su constitución es distinta. Más fuerte....fuerza de Herbstwald —añade—. Basta mirarla.

Mi madre asiente lentamente, de acuerdo con el ¨elogio¨.

—Claro… —murmura—. Es cierto.

Mi padre asiente, finalmente.

—Precisamente —dice—. La dosis es mayor.

Observo a Elizabeth.

No la oculta.La sonrisa de la victoria.

Como quien logra asestar el golpe sin mucho esfuerzo.

Intento terminar mi desayuno. Para levantarme y no volver, sin embargo, al parecer no será tan sencillo.

—Oh, hermana —dice de pronto—. Recuerda que hoy iremos al pueblo. Nuestro viaje mensual. Irás con nosotras, ¿verdad?

El pueblo.

Ese viaje.

El de todos los meses.

El que siempre me resulta una carga.

Madre interviene, feliz.

—Es cierto, cariño. Deberías acompañarnos —dice—. Elizabeth elegirá vestidos nuevos. Tú también podrías buscar alguno.

Hace una pausa, midiendo las palabras.

—Seguro encontramos algo que te guste. O que al menos se ajuste a ti.

Tus gustos son… particulares.

Elizabeth asiente, complacida.

—Y si no, siempre podemos mandarlo a hacer —añade mi madre—. A medida.

Me observa con atención, como si ya estuviera calculando.

—Después podríamos pasar por la librería —continúa—. O por el herbolario. A tu padre le vendría bien renovar el almacén.

Padre levanta la vista.

—Es cierto. Eleanor nos sería de gran ayuda.

Hace un gesto leve con la mano—. Ella es la única que entiende realmente de hierbas. Pedírselo a Elizabeth sería… complicado.

Elizabeth ríe suavemente.

—Cada una tiene lo suyo, padre —dice—.

Inclina la cabeza apenas—. Todas tenemos algo bueno. ¿No es así?

Y así continúa.

No frontal.

Nunca lo ha sido.

—Yo soy más sociable que Eleanor —dice Elizabeth con naturalidad mientras estira con suavidad los pliegues de su vestido—. A ella le cuesta hacer amigos.

Inclina la cabeza apenas, como si se disculpara por decirlo.

—Por eso es mi deber, como hermana, acompañarla en los eventos sociales. Apoyarla.

Me mira.

—¿No es así, Eleanor?

Asiento.

No con convicción.

Solo lo suficiente para que acabe por fin.

—Es cierto —añado—. Siempre puedo contar con tu apoyo.

Elizabeth sonríe, satisfecha.

—Nunca entiendes muy bien lo que la gente espera que hagas —continúa—.

Hace un gesto vago con la mano—. Supongo que estás mejor hecha para comprender las plantas… y los libros.

Padre levanta la vista.

—De hecho —dice entonces—, si tuviera que confiar en alguien para mi consultorio, sería en ti, Eleanor.

Lo miro.

—Tienes un talento natural para las hierbas y para la medicina.

Hace una breve pausa, como si lo estuviera considerando con cuidado.

—No podría prescindir de mi mano derecha.—dice mirándome a los ojos, con ese cariño que pocas veces demuestra.

Bajo la mirada hacia mi taza mientras me inunda un sentimiento de calidez... felicidad le llaman, supongo...

Percibo el silencio, acompañado de una sensación hostil.

No necesito mirar a Elizabeth para saber de dónde proviene.

Aún así, lo hago.

Su expresión no es de enfado.

Ni de sorpresa.

Es otra cosa.

El registro preciso de una jugada que no salió como estaba previsto.

—Con respecto al viaje —interrumpe madre, cortando la tensión del aire—. Como mencionamos antes…

Nos acompañarás, ¿verdad?

Hay en su tono una esperanza suave, casi infantil.

Como si realmente deseara que yo comparta su entusiasmo.

—Sí, claro —respondo—. Iré con ustedes.

De paso, cuando volvamos, puedo abastecer el almacén.

Y quizás… elegir algún vestido nuevo.

No digo lo demás.

No digo que no me emociona.

Eso me lo guardo.

—Perfecto —dice madre—. Entonces pasaremos un lindo día juntas.

Un día de madre e hijas.

Asiente complacida.

—Madre —añado—, pero antes de partir…

Tengo que ver a los niños.

¿Sería posible que me dieran unos minutos antes de salir?

La reacción de Elizabeth es inmediata.

—¿Los niños? —dice—. Eleanor, están bien. Arthur se encarga de ellos. ¿Qué necesidad hay de retrasar el viaje?

—Solo unos minutos —respondo—. Quiero asegurarme de que todo esté en orden.

Elizabeth suspira, contrariada.

Madre hace lo mismo, aunque con menos dureza.

—A veces —dice—, ser tan amable y tan responsable puede resultar… inconveniente. ero por supuesto. llos te necesitan.

Padre levanta ligeramente la ceja.

—Hablando de niños… —murmura—.Creo que se acerca uno.

Desde el pasillo llega un eco de pasos rápidos.

Demasiado ligeros para ser de un adulto.

Una silueta aparece al fondo del corredor.

—¿Alice? —pregunto, sorprendida—. ¿Qué haces aquí?

Alice se lanza contra mí y abraza mis piernas con fuerza, como siempre.

Como si temiera que pudiera desvanecerme si me suelta.

Sus brazos pequeños me rodean con desesperación.

—Escuché su voz —murmura— y vine.

Siento su respiración agitada contra la tela de mi vestido.

Levanto la vista apenas y noto, a mis espaldas, la mirada de Elizabeth.

No necesita palabras.

El asco es evidente.

El desprecio, casi físico.

Antes de que pueda decir algo más, se escuchan pasos apresurados por el pasillo.

—¡Milady! —exclama Arthur, llegando sin aliento—. Lo siento mucho. Se me escapó… es demasiado rápida.

—Está bien, Arthur —responde mi madre con calma, haciendo un gesto conciliador—. No hay problema. Es solo una niña. Es inevitable.

Mi padre, sin embargo, interviene con voz firme.

—Aun así, Alice —dice—, recuerda que no debes entrar en las zonas comunes de la casa. No es prudente. Podría haber invitados… y no es buena idea que te vean.

Alice se encoge al instante.

Reconoce el tono.

Sabe que es un regaño.

—Lo siento mucho, señor —susurra.

Se esconde aún más entre mis piernas, casi bajo el borde de mi vestido, como si quisiera desaparecer.

—Está bien, Alice —le digo en voz baja, inclinándome un poco—. No pasa nada. Solo… no lo vuelvas a hacer, ¿sí?

Le acaricio el cabello con suavidad.

—Y no es bueno que hagas correr a Arthur por toda la casa —añado—. Podrías golpearte con algo.

—Mil disculpas, milady —responde Arthur con respeto—. No volverá a pasar.

—Arthur —dice mi madre—, por favor, llévala con los demás.

Él asiente de inmediato.

—Vamos, pequeña.

Alice duda un instante.

Aprieta un poco más mis piernas antes de soltarse.

—¿Vendrá luego? —pregunta en un susurro.

—Sí —le respondo—. Te lo prometo.

Entonces se deja guiar.

Arthur la toma con cuidado y ambos desaparecen por el pasillo, sus pasos alejándose poco a poco.

El comedor recupera su silencio.

Entonces me dispongo a retirarme.

Alzo la vista hacia mi madre, esperando aprobación.

Una palabra.

Un gesto.

Ella permanece serena, como siempre.

Padre tampoco dice nada.

Vuelve a su taza de café, a su libro, como si nada hubiera ocurrido.

Elizabeth, en cambio, parece aliviada.

Su expresión se suaviza apenas.

Como si la interrupción hubiese sido un error ya corregido.

No digo nada más.

Me pongo de pie con calma, con una solemnidad que nadie parece notar, y abandono el comedor.

El pasillo se abre ante mí, largo y silencioso.

Subo los escalones de la escalera trasera, la que no conduce a las habitaciones nobles, sino a los corredores altos y estrechos que recorren los sirvientes.

Los mismos pasillos que conozco mejor que cualquier salón elegante.

Avanzo sin prisa.

El aire cambia.

Huele distinto.

A madera vieja, a jabón sencillo, a vida.

Me dirijo a la parte más alejada de la casa.

Al rincón que casi nadie visita.

Al lugar que no aparece en los recorridos ni en las presentaciones.

Al lugar donde habitan mis niños.

Entro en la habitación sin anunciarme. No hace falta. Siempre saben cuándo soy yo.

El murmullo se apaga de golpe y luego estalla en pasos pequeños, en roces de telas, en respiraciones que se acercan. Alice está en el centro, como siempre. No porque la coloquen allí, sino porque todos orbitan a su alrededor.

—Señorita Eleanor… —dice, antes incluso de tocarme.

Se lanza hacia mí con una seguridad que solo tienen los niños que ya no temen caer. La recibo y la guío hasta sentarla sobre la cama baja, entre mantas gastadas que aún conservan el olor del jabón. Se acomoda de inmediato, recostando la cabeza sobre mis muslos, como si ese fuera su lugar natural en el mundo.

—Pensamos que no vendría hoy —dice Mateo, desde un rincón, sin reproche, solo con una tristeza leve.

—Anoche no regresó —añade Elias, que no se mueve, pero no se pierde nada.

Paso los dedos con cuidado por el cuero cabelludo de Alice, separando mechones, buscando con la yema cualquier irregularidad. Ella suspira. Siempre suspira cuando hago eso.

—Tenía asuntos que atender —respondo—. Pero no me he ido, ni lo haré.

Amelia está cerca de la ventana, con un pequeño cesto entre las manos. No habla, pero me observa. Cuando nuestras miradas se cruzan, inclina apenas la cabeza. Le devuelvo el gesto.

—Voy a salir al pueblo —les explico—. Será solo un rato. Haré algunos mandados.

Alice frunce un poco el ceño, como si calculara el tiempo en sensaciones, no en horas.

—¿Volverá antes de que oscurezca?

—Sí —le aseguro—. Antes.

Elias se aclara la garganta.

—Puedo ir con usted.

No lo dice con entusiasmo. Lo dice como quien ofrece algo útil.

Lo pienso un momento. Elias no corre, no estorba, no pregunta de más. Recuerda todo.

—Vendrás —decido—. Me ayudarás con la lista.

Sus labios se curvan apenas. Mateo desvía la mirada, fingiendo desinterés. Amelia se acerca sin que nadie se lo pida y deja el cesto a mis pies. Dentro, telas dobladas con cuidado.

—Gracias —le digo.

No responde. Pero sonríe.

Me inclino sobre Alice y beso su frente.

—Cuida de los demás —le pido.

—Siempre lo hago —responde muy seria.

Salgo de la habitación con Elias a mi lado. No dice nada mientras caminamos por los pasillos más estrechos, los que no usan los invitados, los que conservan la humedad de la piedra y el eco bajo de la casa antigua.

El carruaje nos espera ya en el patio. Mi madre está allí, envuelta en tonos claros, con ese aire amable que sabe adoptar incluso cuando no mira a todos por igual.

Elizabeth está dentro, sentada con elegancia calculada, el cuerpo levemente inclinado hacia la ventana, como si el mundo exterior mereciera más su atención que quienes aún no han subido. Mi madre se acerca primero. Elias se adelanta con diligencia, sosteniendo la portezuela y ofreciéndole apoyo.

—Gracias, muchacho —dice Hilda con dulzura, aceptando su ayuda sin detenerse a pensar en el gesto.

Sube sin dificultad. Luego lo hago yo.

Solo entonces Elias asciende al carruaje, junto al cochero.

Es en ese instante cuando lo noto.

Elizabeth no dice nada. No cambia de postura. Pero sus labios se tensan apenas, lo justo. Sus ojos siguen con precisión la figura que se aleja, mientras su boca se deforma en una mueca sutil, como si la mera presencia de Elias contaminara el aroma del aire. No es un gesto para ser visto. Es un gesto para ser sentido.

Para mí.

Madre no lo percibe. Sonríe, acomoda su chal, comenta algo trivial sobre el clima.

El carruaje se pone en marcha.

La casa se aleja lentamente, convirtiéndose en una silueta oscura contra la luz del día. El camino al pueblo se abre entre árboles y campos que cambian con las estaciones, pero no con los años.

Observo el paisaje sin urgencia. El traqueteo es constante, casi hipnótico. Mi madre habla de telas, de mercados, de cosas pequeñas. Yo escucho. Elias memoriza.

Cuando el aire cambia y empieza a oler a tierra húmeda y a humo lejano, sé que estamos cerca.

El pueblo siempre me recibe igual: con ruido contenido, con miradas rápidas, con ese pulso irregular de quienes viven demasiado cerca de la necesidad.

La calle principal se abre ante nosotras como una vena viva. No es un pueblo pequeño ni silencioso: es una miniciudad que respira comercio, telas colgadas en los balcones, vitrinas limpias, perfumes que se mezclan con el olor del cuero y del pan recién horneado. Hay movimiento, carruajes detenidos, voces educadas, otras más ásperas. Aquí se compra lo que no todos pueden pagar.

El carruaje se detiene frente a la tienda de telas.

Hilda baja primero, con ese porte que no necesita anunciarse. La sigue Elizabeth y luego yo. Elias permanece cerca, atento, sin llamar la atención; sabe exactamente dónde colocarse para no incomodar.

Dentro, los rollos de tela descansan apilados como promesas. Sedas, lanas finas, terciopelos. Madre avanza entre ellos con naturalidad, deslizando los dedos por las superficies como si pudiera leerlas. Su cabello rojizo recoge la luz que entra por el ventanal y sus ojos, de un color miel tibio, parecen evaluar no solo la calidad, sino el destino de cada pieza.

—Este tono le favorecería, mi señora —le dice la vendedora, ofreciéndole una tela cálida.

Mi madre asiente con una sonrisa suave. Su piel clara responde bien a los colores profundos, y ella lo sabe. No necesita espejos. Hay algo en su manera de elegir que no es vanidad, sino armonía. Como si todo en ella buscara encajar sin imponerse.

Elizabeth se muestra paciente… por ahora. Observa, pero su atención ya está en la siguiente parada.

La tienda de vestidos.

Aquí, el aire cambia. Es más perfumado, más expectante. Elizabeth se adelanta con una energía contenida, como si ese espacio le perteneciera por derecho. Las dependientas la reciben con sonrisas rápidas; saben reconocer a quien viene a ser admirada.

Los primeros vestidos pasan por sus manos sin detenerse demasiado. Hasta que encuentra uno que la hace sonreír.

Elizabeth se coloca frente al espejo.

Su figura es esbelta, alta, de líneas limpias. Su cabello rubio ceniza, más corto que el mío, cae ordenado, delicado, sin el peso ni la abundancia que a veces siento como una carga. Es un cabello hermoso, pero frágil, como si necesitara cuidado constante para no romperse. Sus ojos verde olivo observan su reflejo con atención crítica, buscando aprobación incluso antes de recibirla.

El vestido realza lo que ella tiene: elegancia, presencia, rostro perfecto. No curvas. Eso nunca le ha importado… al menos no en apariencia.

—Te queda precioso —dice madre con sinceridad.

Elizabeth gira apenas, complacida. Sabe que es verdad. Sabe que todos lo piensan. Aun así, su mirada se cruza brevemente con la mía a través del espejo.

No hay sonrisa.

Solo una evaluación rápida. Un cálculo.

Yo bajo la vista. No porque me intimide, sino porque no tengo interés en competir en un juego que no pedí.

Mientras ella se prueba otro vestido, me alejo un poco. Observo la tienda, los detalles, las manos que ajustan alfileres, el silencio expectante que rodea a Elizabeth cuando emerge del probador. Todo gira a su alrededor, como siempre, como debe ser.

Y sin embargo, siento esa presión conocida en el pecho.

Este lugar.

Esta calle.

Aún no hemos terminado con las compras. Y ya sé que lo que me espera no está en estas vitrinas.

—Eleanor —dice mi madre de pronto, con esa suavidad que nunca juzga—. ¿Por qué no pruebas alguno tú también?

Levanto la vista, sorprendida. No esperaba ser incluida. En estas tiendas suelo convertirme en un punto inmóvil, sentada, observando cómo Elizabeth gira frente a los espejos, ligera, perfecta para ese mundo.

—No es necesario, madre —respondo—. Estoy bien así.

Madre me mira con atención, como si recién entonces reparara en mí. En mi vestido oscuro, de mangas largas. En el corte recto del corpiño, cerrado, que oculta más de lo que muestra. En el escote cuadrado, discreto, que deja apenas libre el cuello donde descansa siempre mi gargantilla negra, sencilla, casi austera. En el lazo que recoge mi cabello negro, espeso y pesado, sin permitirle caer libremente por mis hombros.

—Siempre dices lo mismo —sonríe—. Pero deberías al menos intentarlo. No para comprarlo. Solo para verte.

Las vendedoras se acercan. Sus ojos recorren mi cuerpo con una atención que me incomoda. Miden sin tocar. Evalúan.

Mi figura no es la de Elizabeth. No es recta ni delicada. Mi cuerpo es más lleno, más marcado. Senos abundantes, caderas anchas, una cintura estrecha que acentúa cada curva sin que yo lo quiera. Hay en mí algo que no encaja del todo en esta casa ni en esta ciudad. Algo heredado de otro lugar, de otra sangre.

—Este podría quedarle muy bien, milady —dice una de ellas, tendiéndome un vestido más claro, de tela suave—. Resalta mucho la silueta.

Antes de que pueda negarme, mi madre asiente.

—Pruébalo, Eleanor.

Obedezco, arregañadientes.

En el probador, me observo en el espejo. El vestido se ajusta demasiado. Marca el pecho, la curva de la cintura, el peso de las caderas. Mi cuerpo se vuelve evidente, imposible de ignorar. Siento el rubor subir lentamente, como si la tela me desnudara más de lo debido.

Salgo.

El silencio es inmediato.

Elizabeth inclina apenas la cabeza, observándome como se observa algo fuera de lugar.

—Vaya… —murmura una de las vendedoras—. Es… llamativo.

Elizabeth sonríe.

—Demasiado —dice con dulzura estudiada—. Para alguien como mi hermana.

Otra vendedora asiente, incómoda.

—No es un estilo muy… recatado.

Mi madre frunce el ceño, confundida.

—Yo solo pensé que…

—No, madre —interrumpo con rapidez—. Tienen razón. No es para mí.

Vuelvo al probador sin esperar respuesta.

Elijo otro vestido. Oscuro. De mangas largas. El mismo corte cuadrado en el escote, pero más alto, más severo. La tela cae recta, sin insinuar nada. Oculta mis formas. Me borra.

Exactamente como necesito.

Cuando salgo, Elizabeth asiente satisfecha.

—Ese sí —dice—. Te representa mucho mejor.

Mi madre sonríe, aunque hay algo de duda en su mirada.

—Si te sientes cómoda…

—Sí, madre —respondo—. Así está bien.

Y lo está.

Porque mientras menos se vea,

menos habrá que explicar.

El resto del recorrido transcurre rápido, casi borroso.

Elizabeth se detiene frente a los aparadores como si cada vidrio fuera un espejo más, evaluando reflejos, gestos, posibles miradas futuras. Madre conversa con comerciantes, intercambia palabras amables, pregunta precios, recuerda nombres. Elias camina unos pasos detrás, con un paso característico, cargando los paquetes con paciencia silenciosa.

Yo avanzo con ellas, pero mi atención ya no está allí.

La calle cambia apenas de aroma cuando nos alejamos de las tiendas de telas. El aire se vuelve más denso, más vivo. Tierra seca, hojas trituradas, resina. Reconozco el lugar antes de verlo.

El herbolario.

Es un local pequeño, encajado entre dos construcciones más altas, con un letrero de madera oscurecido por el tiempo. En la entrada cuelgan ramilletes de plantas secas, atados con hilo burdo. Algunas las reconozco al instante. Otras no.

Mi madre apenas cruza el umbral cuando ya estoy dentro.

—Oh, señorita Eleanor —dice una voz conocida, grave, amable—. Siempre es un placer verla. Pensé que no tendría esa suerte este mes.

Levanto la vista y sonrío sin darme cuenta.

—No podía faltar —respondo—. Se me habrían marchitado las manos.

El herbolario ríe. Tiene el rostro surcado por líneas profundas, manos grandes manchadas de verde y marrón, uñas cortas. No me mira como me miran en otros sitios. No evalúa. No compara. Solo observa, como quien reconoce a alguien de su misma lengua.

—Sígame —me dice—. Tengo algo que quizás le interese.

Me acerco al mostrador. Saco de la bolsa una pequeña libreta doblada, gastada por el uso.

—Busco raíz de valeriana fresca —comienzo—. Y si tienes, algo de amapola seca. No para infusión. Para extracto.

—Siempre tan precisa —asiente—. Y tan cuidadosa.

Intercambiamos nombres de plantas, métodos, tiempos. Hablamos de maceraciones largas, de hojas que deben recogerse antes del alba, de errores comunes. Aquí mi voz no duda. Aquí no bajo la mirada.

—¿Sigue ayudando a su padre? —pregunta mientras pesa unas raíces.

—Siempre.

—Se nota. Tiene usted firmes y buenas manos.

Siento algo parecido al orgullo. Pequeño. Silencioso. Real.

Mi madre observa desde un rincón, complacida, sin interrumpir. Elizabeth se ha quedado afuera, distraída con otra vitrina. Por un instante, el mundo se reduce a este espacio.

—Cuídese, señorita Eleanor —dice el herbolario al entregarme el paquete—. No todos los remedios están hechos para curar de inmediato.

—Lo sé —respondo—. Algunos solo ayudan a resistir.

Nos miramos un segundo más de lo necesario, intercambiamos sonrisas.

Cuando salgo, el ruido de la calle vuelve de golpe. El sol parece más alto. Elizabeth se acerca enseguida, impaciente.

—¿Ya? —pregunta—. Pensé que te quedarías a vivir ahí dentro.

—Ya terminé —respondo.

Mi madre asiente.

—Bien. Entonces sigamos. Aún tenemos que pasar por la plaza.

Y obedezco.

Pero mientras avanzamos, con el paquete de hierbas apretado contra mi pecho, siento que el viaje ya ha valido la pena. Aunque todo lo demás se torne gris.

La plaza está llena.

Vendedores pregonan mercancías, los fieles se detienen a conversar, los niños corren entre los puestos. El murmullo constante crea una ilusión de seguridad, de vida ordenada.

Caminamos despacio, sorteando puestos, cuando lo veo.

El sacerdote avanza entre la gente con la calma de quien se sabe observado. Su mano se eleva y desciende sobre cabezas inclinadas, dedos breves, bendiciones rápidas. Sonríe. Siempre sonríe. Hay algo en su paso que no pertenece del todo a la prisa del mercado ni a la humildad que predica; se mueve como si el espacio se le debiera.

Entonces ocurre.

Sus ojos recorren el gentío sin detenerse… hasta que se detienen. No en mi madre. No en Elizabeth. Se posan en mí como si algo hubiera cambiado de lugar en la plaza. La sonrisa no se borra, pero se afina. Su mirada baja apenas un instante —demasiado lento para ser casual— y vuelve a subir con una atención que no bendice.

No es la primera vez que me mira así, no es la primera vez que su mirada me desnuda.

Da un paso más, luego otro, como si la multitud se abriera para permitirle acercarse. Siento el peso de esa observación antes de que esté frente a nosotras. Antes incluso de que pronuncie palabra.

—Padre Amadeo —saluda mi madre con sincera devoción, inclinando ligeramente la cabeza.

Él toma su mano entre las suyas, cálidas, firmes. Inclina la cabeza en respuesta, con un gesto que parece cuidadosamente ensayado.

—Hilda —dice, y su voz es suave, envolvente—. Siempre es un consuelo verla tan fiel.

Elizabeth imita el gesto de mi madre. Su postura es correcta, medida. Baja la mirada como corresponde, ofrece una sonrisa contenida, casi piadosa.

—Padre —repite, con dulzura estudiada—. Qué dicha encontrarlo aquí.

Él asiente, complacido. Por un instante, parece el retrato mismo de la virtud. Luego, sus ojos regresan a mí.

No se acerca del todo. No invade el espacio de forma evidente. Es algo más sutil. Su mano, al bendecir a un niño que pasa, queda suspendida apenas un segundo más de lo necesario cuando vuelve a bajar. Sus dedos se cierran lentamente, como si apretaran el aire. Como si midieran.

—Señorita Eleanor —dice por fin.

No eleva la voz. No hace falta. Mi nombre, en su boca, suena distinto. Redondeado.

Elias se adelanta medio paso sin que nadie se lo pida. Se coloca entre el sacerdote y yo con una naturalidad que sólo él podría fingir tan bien. Inclina la cabeza con respeto, pero su cuerpo es un muro.

—Padre —saluda—. Que Dios lo guarde.

Los ojos de Amadeo bajan hacia él. Sólo un instante. Luego vuelven a elevarse, por encima de su hombro, buscándome de nuevo, sin reparar mucho tiempo en el sirviente que yace entre él y yo.

—Siempre rodeada de… diligencia —comenta, con una sonrisa leve—. Es una virtud apreciable.

Su mirada se desliza otra vez, lenta, inquisitiva, como si contara algo que no debería contar. Siento un nudo formarse en el estómago.

—He oído —continúa— que es usted muy… dedicada. A las hierbas. A los cuidados. A ciertos niños.

Mi madre asiente con orgullo, sin notar nada extraño.

Amadeo inclina la cabeza, pensativo. Sus dedos se entrelazan frente a su pecho.

—Un don —repite—. Los dones, cuando no se comprenden bien, a veces despiertan… inquietudes. Ya sabe cómo es la gente.

Su mirada no abandona la mía cuando dice eso. No hay amenaza abierta. No hace falta. La frase queda suspendida entre nosotras como una plegaria torcida.

—Pero claro —añade enseguida, suavizando el tono—, mientras todo se haga con el debido orden… y bajo la mirada correcta… no hay motivo para preocupación.

Elias se mueve apenas, lo suficiente para romper la línea directa entre nosotros.

—Debemos seguir, milady —dice—. El carruaje nos espera y seguramente el Padre debe continuar su camino.

Mi madre asiente, distraída. Elizabeth ya ha girado el rostro hacia otro puesto, como si nada de esto hubiera ocurrido.

—Que Dios las acompañe —dice el Padre Amadeo, levantando la mano una vez más.

Cuando su palma se eleva, sus dedos se abren lentamente, y por un instante tengo la certeza de que no está bendiciendo… sino eligiendo.

Me obligo a inclinar la cabeza. No por él. Por mí.

Y cuando nos alejamos, sé —con una certeza fría— que el Padre Amadeo no ha dejado de mirarme.

Nos alejamos del sacerdote con esa misma tensión que se extiende sobre la plaza. La atmósfera no cambia, aunque yo sigo atrapada por la incomodidad de la mirada de Amadeo. Como si me hubiera marcado de alguna manera que no puedo entender, que no puedo explicar.

Hilda y Elizabeth siguen su camino, inmersas en sus charlas ligeras, en los intercambios de cortesías. Madre se detiene frente a un puesto de pan, saludando al panadero con esa sonrisa maternal que solo ella tiene. Se presenta como la mujer noble que es, pero también una mujer sociable, como si su estatus fuera solo una parte de lo que la define. Conversa con otras señoras del pueblo, compartiendo detalles triviales, risas que se disuelven en la brisa del mediodía. Elizabeth, por su parte, sigue el mismo ritmo. Se desliza entre los puestos con esa gracia que la caracteriza, hablando con las otras jóvenes sobre los últimos vestidos, intercambiando miradas y sonrisas que me parecen vacías.

Yo sigo caminando, no tan interesada en las conversaciones frívolas que me rodean. Mi mente sigue atrapada en lo que acaba de ocurrir, en la mirada penetrante del Padre Amadeo. Me cuesta sacármelo de la cabeza, como si la sensación de ser observada de esa manera me dejara una marca invisible, pero profunda.

Me alejo sin darme cuenta, desconectándome poco a poco de ellas, de la calle principal, hasta que todo parece volverse más silencioso. De pronto, me encuentro caminando por un callejón estrecho entre dos edificios. La luz del sol se atenaza entre los muros altos y las sombras crean un rincón frío, como si el tiempo se hubiera detenido. La multitud se disuelve a mi alrededor, y la única compañía son los ecos de mis propios pasos, amortiguados por el suelo de piedra.

Y entonces la veo.

Una mujer mayor, arrugada, con un pañuelo rojo cubriéndole el cabello, la piel bronceada por el sol, como si hubiera estado abrazando los rayos del día durante toda su vida. Su rostro, marcado por el tiempo, mantiene una expresión que no puede ser descifrada. Ojos oscuros como la noche misma, profundos, como si pudieran ver a través de todo, más allá de las pieles, más allá de las palabras. Una sensación extraña recorre mi columna vertebral, algo en su mirada que no sé si es familiar o inquietante. Es como si, en un breve momento, toda la vibración del aire alrededor de ella se intensificara, como si estuviera llena de algo invisible, algo más grande que el aire. Un algo que no puedo ver, pero siento que me atrae, como un susurro sin sonido.

Mi instinto me dice que debo dar la vuelta. Algo en su presencia, casi espectral, me hace querer huir, pero no puedo. No sé por qué, pero me detengo. Algo dentro de mí me obliga a acercarme. Es un impulso, un murmullo antiguo en mi ser, como un lazo invisible que me atrae hacia ella.

Con cautela, mis pasos apenas son escuchados sobre el suelo de piedra, deslizándome entre la bruma de mi propia duda. Un eco vacío de algo que no puedo recordar me sigue. Y entonces, ella habla.

—Acércate, joven sacerdotisa, te estaba esperando.

La voz de la anciana se desliza hacia mí, como un susurro que se convierte en canto, como si las palabras fueran un hechizo lanzado en un río de silencios.

—Oh...no, se equivoca...no soy una novicia.

No es un rechazo, es un intento de aclaración. Quizás mis vestimentas la confundieron, vestida de negro, cabello recogido… sí, he de parecer una monja.

—No me refería a tus ropas, mi dulce e ingenua niña.

Me corrige con suavidad, pero su voz tiene un peso que no puedo ignorar. Como si me desnudara, como si hubiera visto lo que ni yo misma sé ver.

—¿Cuál es tu nombre, mi niña?

La pregunta es como un rayo, penetrante y profunda. Una dulzura extraña, casi mágica, se esconde detrás de sus palabras, que resuenan con una suavidad acogedora, pero inquietante.

—Eleanor... Eleanor Herbstwald.

Respondo sin pensar, como si mi boca tuviera voluntad propia. Y apenas lo digo, una punzada de duda recorre mi mente. Me detengo, llevo una mano a mis labios, con una sensación extraña, como si no debiera haberlo dicho. Pero ya lo he dicho. Y mis pensamientos caen pesadamente, como una sombra.

—Oh no, no ese nombre, querida mía. El tuyo.

La anciana sonríe, un destello cálido, pero algo en ella parece jugar con la verdad, como si todo fuera un juego de palabras.

—¿El mío? Pero... ese es mi nombre… Eleanor…

Repito el nombre en mi mente, pero las palabras suenan vacías, como un eco lejano, como si algo no encajara.

Y entonces, la anciana mira la bolsa de hierbas que llevo cerca del pecho, casi con una serenidad que parece inquebrantable.

—No, al igual que esa planta en tu mano, no se llama como la llama el herbolario.

Ella señala con su mano temblorosa la bolsa de hierbas.

—¿Esta?

Saco la planta, reconociendo su forma. Plantago Major, una de las hierbas más comunes para problemas estomacales y heridas.

—¡Lengua de vaca!

Decimos las dos al unísono, como si fuera algo ensayado, un canto de vieja memoria.

Y en ese momento, todo en mi ser se detiene.

—¡Por Dios! —exclamo, horrorizada, mientras la bolsa cae al suelo. Mis manos se cubren mi boca, incapaz de creer lo que acaba de pasar.

Un escalofrío recorre mi cuerpo, el pánico y la sorpresa me invaden. Mi ser se siente como una marioneta de hilos que no controlo, movida por algo que no puedo entender.

—No temas, pequeña… —murmura la anciana, y su voz ya no parece venir solo de su boca, sino del aire mismo, del callejón, de las piedras húmedas—. El miedo es cosa de los que caminan dormidos. Tú… tú recuerdas incluso cuando debería haber olvidado.

Se inclina apenas hacia mí, lo suficiente para que su aliento roce mi mejilla.

—Lo que llevas dentro no es carga ni castigo. Es herencia. Es filo y amparo. Pero toda hoja corta a quien no aprende a sostenerla.

Entonces sus manos, nudosas y manchadas por el tiempo, descienden hasta el pequeño mazo de cartas que sostiene contra su falda. No las extiende. No las ofrece. Solo las baraja despacio, como si el ritmo le perteneciera al callejón y no a ella. El roce del cartón viejo suena demasiado claro en el silencio.

La anciana levanta la vista, sin embargo, no parece mirarme. Guarda rápidamente el mazo de cartas mientras se incorpora con una agilidad que se concebiría imposible a su edad.

—No huyas de lo que ya eres —dice al fin, con una voz más baja, más grave, mientras comienza a darme la espalda—. No te equivoques, niña… no estás en camino de convertirte en nada. Ya has cruzado ese umbral

Y empieza a alejarse.

No camina como lo haría cualquier persona. Sus pasos no resuenan. No hay prisa en su andar, pero tampoco lentitud. Es como si el callejón se alargara para ella, como si cada paso la llevara más lejos de lo que mis ojos pueden seguir.

—Espere… —digo, sin saber por qué.

Mi voz suena torpe, demasiado humana para ese lugar.

Doy un paso tras ella.

Luego otro.

El callejón parece estrecharse y, al mismo tiempo, abrirse. Las sombras se superponen. La figura de la mujer se vuelve difusa, como si el aire la desdibujara poco a poco.

—Espere, por favor… —insisto.

Acelero.

Y entonces—

La luz me golpea de frente.

—¡Señorita Eleanor, cuidado!

La voz me atraviesa como un latigazo. No tengo tiempo de girarme, ni de entender. Siento un tirón brusco a la altura de la cintura, torpe pero desesperado, y el mundo se ladea de golpe.

Caigo.

El suelo de piedra me recibe con dureza, el aire abandona mis pulmones en un golpe seco. Todo sucede demasiado rápido. Demasiado cerca. Apenas entonces, mientras intento incorporarme, escucho el estruendo: ruedas de madera, cascos golpeando la calzada, un carruaje pasando a toda velocidad por el lugar exacto donde yo estaba un instante antes.

El corazón me golpea con violencia en el pecho.

—¿Está… está bien, Señorita?

Elías está inclinado sobre mí, respirando con dificultad. Se apoya mal sobre una pierna, la buena, mientras la otra queda rígida, ligeramente retrasada, como si el esfuerzo de haber corrido y tirado de mí lo hubiera descompensado. Aun así, no parece sentir dolor. O no le importa.

Sus manos tiemblan. Sus dedos aún se aferran a la tela de mi vestido, como si soltarme fuera inconcebible. Sus ojos, demasiado grandes para su rostro infantil, brillan con una humedad que no termina de derramarse. No llora. No quiere hacerlo.

—Elías… —murmuro, incorporándome con cuidado.

Él niega con la cabeza de inmediato, con un gesto brusco, casi airado, perdiendo un poco el equilibrio antes de corregirse.

—No… no vuelva a hacer eso, Señorita.

La voz se le quiebra a pesar de su esfuerzo por mantenerla firme. Aprieta la mandíbula. Traga saliva.

—Si… si le pasaba algo… —hace una pausa, respira hondo—. ¿Qué iba a ser de nosotros?

Sus dedos se tensan un segundo más.

—De los pequeños… de Alice… —continúa, sin mirarme directamente—. Jamás me lo perdonarían...yo...jamás me lo perdonaría.

No habla solo de sí mismo. Nunca lo hace.

Yo alzo la mano despacio y la apoyo sobre la suya.

—Estoy aquí —repito en voz baja—. No me he ido a ninguna parte.

Lo miro un instante más y, antes de que el silencio vuelva a aplastarlo, esbozo una pequeña sonrisa.

—Además —añado, inclinándome un poco hacia él—, si lo piensas bien, esta noche tendrás una historia magnífica que contar. Puedes fanfarronear ante los demás sobre cómo me salvaste la vida en plena calle, como todo un héroe.

Elías parpadea, desconcertado. La tensión en sus hombros no desaparece del todo, pero algo en su expresión cede. Apenas. Lo suficiente.

—No fue… no fue para tanto, Señorita —murmura, aunque en la comisura de sus labios aparece un gesto casi imperceptible, orgulloso pese a sí mismo.

Le extiendo la mano. Él duda un segundo antes de tomarla, ajustando el paso para disimular la cojera, como suele hacer cuando no quiere que nadie la note. Caminamos de nuevo hacia el interior del callejón, buscando la salida que conduce a la calle principal, donde Elizabeth y Hilda deben seguir entretenidas entre puestos y conversaciones.

A pocos pasos, distingo en el suelo la bolsa de hierbas. Me suelto un momento para recogerla. El lienzo está manchado de polvo, pero intacto.

Justo entonces la veo, tirada junto al saco, una carta. Una de las que llevaba la anciana, una que ya había visto mientras la anciana barajaba el mazo. Desconozco su significado, pero la mera lectura del nombre me perturba...La Suma Sacerdotisa...

Sigo caminando, intentando no pensar de más, pero Elías me observa de reojo. Lo sé sin mirarlo. Siempre lo sabe.

—Si se pregunta qué era la señora del callejón —dice al fin, rompiendo el silencio—, no sabría decírselo, Señorita. Pero… si le sirve de consuelo, yo la vi. Y la escuché. Tan claramente como usted.

Me detengo en seco.

Lo miro.

—¿La… viste?

Asiente, serio.

Una extraña sensación me recorre. Sorpresa, primero. Luego algo parecido al alivio. No estoy sola en esto. En verdad fue real, tan real como la carta que sostengo ahora entre mis manos.

—Entonces… —digo con cuidado—, ¿qué crees que era, Elías?

Él frunce ligeramente el ceño, pensativo.

—No lo sé. Pero por cómo vestía… por cómo hablaba… parecía una gitana. De esas de las que dicen que es mejor mantenerse alejado.

Reanudamos el paso.

Sus palabras despiertan algo en mí. Un recuerdo reciente. La plaza. El padre Amadeo. El modo en que Elías se interpuso sin dudar, como si su pequeño cuerpo hubiera sabido antes que yo dónde estaba el peligro.

—Si creías que era peligrosa —pregunto, despacio—, ¿por qué no intentaste apartarme?

Elías tarda en responder. Camina unos pasos más, ajustando el ritmo, como si eligiera con cuidado cada pensamiento.

—Porque no se sentía peligrosa...—duda—En realidad… se sentía como usted, Señorita.

La respuesta de Elias me impacta, sin embargo, es otra sensación la que acapara mi atención. La inquietud de sentirme observada.

Es entonces cuando lo noto, de pie, justo a la entrada del callejón, casi oculto por las sombras.

Un monaguillo. De penetrantes ojos que se clavan en mi ser como agujas sobre la piel.

Sin darme cuenta aprieto la mano de Elias, que levanta la vista e instintivamente sigue mi mirada, lo ve también.

—Señorita... esto es malo. — dice Elias con un nerviosismo impropio de él. —Ese chico, es Silas.

Y no tiene que decir más.

Silas.

La mano derecha del Padre Amadeo.

De todas las personas que podrían habernos visto, lo ha hecho el menos indicado.

—No te preocupes, camina con normalidad .—intento tranquilizar a Elias — No hemos hecho nada malo.

Continuamos caminando a la entrada del callejón, indiferentes en apariencia a la presencia de Silas y su inquisitiva mirada. Justo cuando estamos por pasar a su lado, se retira, sin una reverencia,sin una palabra, sólo, se va.

Elias suspira aliviado. Yo, por otra parte, no hago más que preguntarme si realmente el peligro a pasado o no ha hecho más que anunciarse.

La luz del sol en los ojos me saca de mis pensamientos y levanto apenas la vista, lo justo para verla.

Hilda está detenida en medio de la calle, rígida, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, como si hubiera estado a punto de echar a correr otra vez. Su rostro, normalmente sereno, está descompuesto por algo que rara vez le he visto: miedo sin disimulo.

Cuando sus ojos me encuentran, no dice nada de inmediato.

Camina hacia mí con pasos rápidos, desiguales, y me toma el rostro entre las manos sin pedir permiso, obligándome a alzar la cabeza.

—¿Dónde estabas? —pregunta, y su voz tiembla—. ¿Sabes cuánto tiempo llevamos buscándote?

No es reproche. Es alivio mal contenido.

—Nos dimos cuenta en el mercado… —continúa—. No estabas. Elias tampoco. Pensé…

Se detiene. Aprieta los labios. Sus dedos me recorren las sienes, el cabello, como comprobando que estoy entera.

—No vuelvas a separarte así —dice al fin, más bajo—. Nunca.

Asiento, sorprendida por el nudo que se me forma en la garganta.

Un paso más atrás, Elizabeth se cruza de brazos.

Su expresión es otra cosa: cansancio, fastidio apenas velado. Tiene la mirada afilada de quien ha recorrido medio pueblo sin ganas, arrastrada por una urgencia que no siente como propia.

—Madre —interviene—, exageras. Solo se retrasaron.

Me lanza una mirada breve, cargada de impaciencia.

—Hemos ido de un lado a otro durante horas —añade—. No es precisamente como quería pasar la tarde.

Hilda no le responde. Sigue mirándome a mí, como si Elizabeth no estuviera allí.

—Ya va a oscurecer —dice por fin—. Y no pienso atravesar el bosque con la noche encima sin tenerlos a todos a la vista.

Su mano busca la mía. Esta vez no me suelta.

Elizabeth resopla suavemente y gira el rostro hacia la calle, como si el asunto ya la hubiera agotado.

Yo, en cambio, sigo sintiendo el peso de esa preocupación reciente, aún tibia, como una marca invisible sobre la piel.

Avanzamos juntas hasta el carruaje. Elías camina a mi lado, más callado que de costumbre. Siento su presencia como un ancla discreta, firme, mientras mi mente vuelve, una y otra vez, a sus palabras.

Se sentía como usted, señorita.

No sé en qué punto dejamos atrás el bullicio del pueblo. Solo sé que el traqueteo del carruaje reemplaza los sonidos conocidos y que el aire, poco a poco, se vuelve más frío, más denso. Como si respiráramos otra cosa.

—De verdad, Eleanor —dice Elizabeth, rompiendo el silencio con esa voz que siempre parece buscar una grieta—. No es muy propio de ti desaparecer así. Madre estaba fuera de sí.

No la miro.

—No desaparecí —respondo, con suavidad—. Solo me retrasé.

Elizabeth ladea la cabeza, satisfecha a medias.

—Lo suficiente como para preocupar a todo el mundo.

La mano de Hilda se tensa apenas sobre su regazo.

—Elizabeth —dice, sin dureza, pero con una fatiga que pesa más que cualquier reproche—. Ya está. Están bien. Eso es lo único que importa ahora.

No hay enfado en su voz.

Hay alivio.

Y algo más hondo: el residuo de un miedo que todavía no termina de irse.

Elizabeth guarda silencio, aunque su gesto deja claro que no ha terminado de decir lo que quería.

El carruaje sigue avanzando.

La luz cambia.

No sé exactamente cuándo el bosque comienza a rodearnos, pero de pronto está ahí, cerrándose sobre el camino, y el cielo pierde los últimos restos del día. Entonces, entre los troncos, la veo.

La mansión aparece entre las sombras como si no quisiera ser mirada aún. Sus muros se insinúan entre las ramas, oscuros, inmóviles, y una de sus torres asoma apenas, recortada contra el cielo que se apaga.

Siento un tirón en el pecho.

El carruaje avanza, y la noche termina de asentarse sobre el bosque. Las sombras se espesan. El silencio se vuelve más profundo, como si escuchara.

—No deberíamos haber tardado tanto—murmura Hilda, casi para sí—. Este bosque…

La noche se deslizó entre los árboles como un suspiro contenido, lenta y silenciosa, dejando las palabras de madre suspendidas en el aire.

El bosque parecía absorber la luz y los sonidos, dejándonos solo el crujir de las hojas bajo nuestras ruedas.

—Mi señora...—dijo el cochero, con voz temblorosa—. Hay algo más adelante…

Hilda se inclinó hacia la ventanilla, con la mirada tensa entre los troncos.

El carruaje se detuvo con un crujido leve.

Antes de que nadie dijera nada, Elías ya estaba bajando. Su pierna mala lo obligó a apoyarse un segundo en el borde, pero no se quejó. Nunca lo hacía. Avanzó primero, con la linterna temblándole en la mano. El cochero le seguía unos pasos más atrás.

—¿Elías? —llamó Hilda, inquieta—. No te alejes.

Me incliné hacia el borde del asiento.

Un carruaje volcado, objetos esparcidos de forma torpe, como si hubieran sido arrojados sin cuidado: telas, una maleta abierta, restos de madera rota. Algo en el desorden me apretó el pecho.

Elías escudriñaba la escena con cuidado, con la curiosidad propia de su edad.

—¡Hay alguien! —exclamó de pronto, sin saber aún qué hacer—. ¡Parece herido!

Mi corazón se aceleró y, sin pensar, me levanté y me dispuse a bajar.

No esperé permiso.

Salté del carruaje antes de que Hilda pudiera detenerme. Sentí su mano aferrarse al borde de la portezuela, incapaz de seguirme, dividida entre el miedo y la necesidad de vigilarme.

El cochero avanzó detrás de Elías, murmurando una oración entre dientes.

Elías se arrodilló junto al cuerpo, con la inocencia de quien no comprende del todo el peligro.

El cochero murmuraba:

—¿Está vivo? ¿Qué… qué ha pasado aquí?

—Respira —dijo Elías, como si necesitara convencerse—. Señorita… aún respira.

Me arrodillé a su lado sin pensar en quién era. Noble, campesino, bandido… nada de eso importaba. Lo único real era el pulso débil bajo mis dedos y la sangre oscura secándose en su sien.

—Tranquilo —le dije a Elías—. Alcánzame las hierbas. Las del saco. Rápido.

Cojeando, sin correr, sin hacer ruido, me las pasó como si ese gesto fuera su manera de sostener el mundo.

Trabajé deprisa.

Limpié.

Presioné.

Arranqué tiras de mi vestido sin dudar.

—Eleanor… —dijo Hilda desde el carruaje, la voz tensa—. Ten cuidado.

—Está vivo, madre, aún vive —respondí sin mirarla—. Pero no lo estará por mucho tiempo si no hcemos algo pronto.

Desde atrás, Elizabeth bufó.

—¿De verdad vamos a cargar con él? —murmuró, lo bastante bajo para que mi madre no la oyera—. Podría ser cualquiera. Un ladrón. Un animal disfrazado de hombre.

No respondí.

Elías me miraba atento, como esperando una señal, una orden más.

—Ayúdame a levantarlo —le pedí.

Lo hizo. Con torpeza, con esfuerzo, con una lealtad que me atravesó el pecho. El cochero se sumó al esfuerzo.

Lo acomodamos en el carruaje. Su peso cayó sobre mis piernas, cálido, real. Sostuve su cabeza con cuidado, vigilando la venda improvisada.

Elizabeth volvió a hablar.

—Has destrozado tu vestido por un desconocido —susurró—. Y ahora lo llevas así… como si fuera…

—Elizabeth —intervino Hilda con firmeza—. Basta.

El carruaje retomó la marcha, ahora con más urgencia.

Ya comenzaba a vislumbrarse la torre más alta de la mansión por encima de los árboles. En la curva siguiente, se mostró casi por completo.

Regia y lúgubre al mismo, como un eco de la noche que se pierde en la densidad de la niebla.

Imponente.

Tan seductora que cualquier otra noche hubiera quedado prendada de su imagen, más no ésta noche, ésta noche alguien más acaparaba mi atención.

Durante el resto del vertiginoso trayecto, no dejé de observarlo.

Incluso inconsciente, incluso herido, había en él algo… distinto.

La piel, pálida bajo la suciedad, era fina. Los rasgos, definidos. El cuerpo no era fornido, pero sí fuerte, entrenado. Un físico trabajado sin ostentación, como quien conoce el esfuerzo diario, no el adorno.

Cuando llegamos a la mansión, la noche ya era cerrada.

Al llegar, todo se movió con rapidez. Luces, pasos, voces.

Padre apareció de inmediato. No perdió tiempo en palabras inútiles.

—¿Dónde lo encontraron? —preguntó al cochero mientras examinaba las heridas con cuidado.

—En el camino del bosque, señor. El carruaje volcado. Sin joyas. Sin equipaje. Sólo destrozos.

—¿Viste animales? ¿Señales de bestias? —preguntaba sin levantar la vista siquiera, revisaba cada herida con detenimiento.

—No, señor.

Heinz asintió, pensativo. Luego se volvió hacia Elías.

—¿Tú lo viste primero?

Elías bajó la mirada.

—Sí, señor… estaba solo.

—Bien hecho al avisar.

Entonces me miró.

—Eleanor… buen trabajo. Rápido, preciso. Has hecho lo correcto. —Su tono era firme, pero cálido, como si quisiera que yo supiera que confiaba en mí.

—Gracias, señor —susurré, sintiendo un calor extraño, mezcla de orgullo y alivio.

—Bien —dijo Heinz, asintiendo. —No es un hombre común. Y no hay señales de bestias—añadió—. Esto fue un asalto.

—Tú te encargarás de cuidarlo, Eleanor. —decidió al final.

— Llévenlo a la habitación de invitados, al final del pasillo. —ordenó a algunos sirvientes. —Que un criado quede en la puerta, por precaución.

Lo llevaron a una habitación en mi mismo pasillo. Un sirviente cuidando la entrada.

Horas después, cuando la casa volvió a callar, regresé sola.

Cambié las vendas con cuidado. Limpié el barro, la sangre seca, el sudor de la fiebre. La luz de la lámpara fue revelando poco a poco sus rasgos.

Y entonces lo vi de verdad.

No como un herido.

No como un desconocido.

Sino como un hombre cuyas facciones no encajaban del todo con el lugar donde lo habíamos encontrado.

No de una belleza delicada, sino firme. Natural. Como si incluso la violencia del mundo no hubiera logrado borrar cierta armonía en él.

Su cabello negro caía lacio sobre la almohada. Sus labios, pálidos. Su respiración, pesada.

Me incliné sobre él para secar el sudor de su fiebre.

Y entonces, un destello azul, profundo, intenso, penetrante, casi imposible de concebir en la penumbra de la noche, me atravesó como un relámpago.

Durante un segundo que me pareció eterno, me perdí en la intensidad de ese azul que me observaba, confundido y alerta al mismo tiempo.

Durante un segundo me perdí en la mirada de ese joven herido que acababa de despertar.