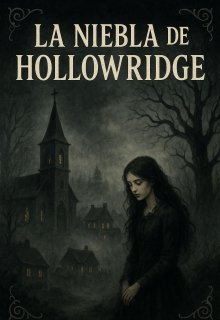

La Niebla de Hollowridge

Epilogo- Bajo la niebla eterna

El otoño regresó a Hollowridge un año después de la noche en que el velo se rompió.

El pueblo, aunque libre de la niebla, no volvió a ser el mismo. Había en el aire una calma que no era del todo natural, una sensación de que el tiempo respiraba más lento en aquel rincón del mundo. Las campanas ya no tañían, pero su eco invisible parecía flotar en cada amanecer.

El sacerdote envejeció de golpe. Desde el altar vacío, rezaba por las almas que se habían ido, especialmente por la de la joven Ravenscroft. Cada domingo dejaba dos velas encendidas en el umbral de la iglesia: una por los vivos, otra por los que aún no habían decidido de qué lado permanecer. Nunca dijo a nadie para quién eran, aunque el viento, algunas noches, respondía con un suspiro suave que parecía agradecer.

La mansión en la colina fue sellada por los aldeanos. Nadie quiso habitarla de nuevo. Sin embargo, cada 31 de octubre, un resplandor tenue emergía de sus ventanas, y la silueta de una pareja danzante se proyectaba sobre los cristales. Los niños crecieron escuchando la historia del amor que desafió a la muerte, y los ancianos la contaban con respeto, como si aún temieran despertar algo dormido.

Con los años, la historia se transformó en leyenda. Algunos decían que Elara y Auren custodiaban el equilibrio entre ambos mundos, asegurándose de que el velo no volviera a abrirse. Otros, más románticos, aseguraban que su danza mantenía vivo el latido del pueblo. Pero ninguno se atrevía a negar lo que todos sentían: que Hollowridge seguía habitado por algo más que recuerdos.

Una tarde, muchos inviernos después, un viajero llegó al pueblo. Buscaba refugio del frío y una historia que lo inspirara. Escuchó el relato en la taberna, con la atención reverente de quien oye un conjuro antiguo. Al día siguiente, subió a la colina. La mansión seguía allí, cubierta de hiedra y silencio.

El viajero empujó las puertas, y para su sorpresa, cedieron sin resistencia. Dentro, el polvo parecía suspendido en el aire, y el perfume a rosas negras seguía impregnando las paredes. Sobre la chimenea, encontró el retrato: Elara y Auren, eternamente jóvenes, mirándose con una devoción que ninguna muerte había logrado quebrar.

Entonces, el viajero sintió un estremecimiento. Por un instante, creyó oír pasos suaves tras de sí, como si alguien descendiera la escalera. Al volverse, no vio a nadie, pero sobre una mesa cercana encontró una flor fresca: una rosa de un rojo tan oscuro que parecía beber la luz.

Dejó el lugar en silencio, sin cerrar las puertas. Al marcharse, notó que la niebla comenzaba a levantarse del bosque, fina y plateada, como un velo que se desplegaba para abrazar el valle.

Esa noche, desde el camino, miró hacia la colina. Las luces de la mansión titilaban de nuevo, y una melodía lejana —quizás un vals— flotaba en el aire. El viajero sonrió, comprendiendo sin palabras.

Algunos amores no terminan. Solo cambian de forma.

Y mientras la luna ascendía, iluminando el pueblo que dormía en paz, la niebla volvió a cubrir lentamente Hollowridge, no como maldición, sino como promesa.

Una promesa eterna, escrita entre dos almas que se negaron a olvidar.

Fin.