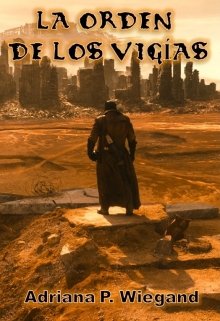

La Orden de los Vigías

PARTE 2

Ella volvió a tomar la parihuela y continuó arrastrándolo en silencio, meditando.

—Y, ¿quién eres tú?— preguntó él.

—Una pordiosera salvaje sin importancia que vive en el desierto.

—¿Y que murmura Shakespeare de vez en cuando? ¡Vamos! Quid pro quo, es tu turno.

—¡Cállate!— gritó ella, deteniéndose en seco.

—¿Qué pasa?

—Los gorgs otra vez.

—No escucho nada.

—Eso es porque eres un intelectual sin oídos— dijo ella secamente, y luego de un momento agregó: —Y sin ojos si es que no ves esa polvareda.

—La veo— dijo él con preocupación, y quedó mirando ensimismado aquella niebla entre marrón y gris que ondulaba a lo lejos por el gran calor.

—Podría ser un espejismo— aventuró él.

—No— dijo ella—, los oigo con claridad, son ellos otra vez. ¿No te dije que nunca estaban satisfechos?

El permaneció en silencio.

—Ya no los mires, acuéstate bien y quédate quieto. Seguiremos camino— ordenó ella, avanzando nuevamente con él a cuestas.

Los gorgs no tardaron en hacerse presentes nuevamente con su estruendo característico. Ella se preguntó por qué no se descompondría alguna de esas motos alguna vez, aunque fuera a causa de la mugre acumulada de años que traían encima.

Ella siguió avanzando imperturbable, pero uno de los sucios gorgs le cortó el paso con su motocicleta y le escupió la cara. Ella cerró los ojos un momento para calmar la furia que se encendía en su interior, y luego los abrió lentamente. El gorg la miró, insultante:

—¿No te das cuenta que estamos aquí?

Ella le devolvió la mirada con los ojos llenos de fuego de furia, pero no dijo nada.

Otro de los gorgs bajó de su motocicleta y se acercó a la parihuela:

—Una suerte para ti que el muerto siga muerto— dijo, tirando del cabello de él para levantarle la cabeza y poder ver su cara. Él contuvo la respiración, ni un solo músculo se le movió. Ella dejó caer bruscamente la camilla, sacó con rapidez su cuchillo, y como un relámpago, cruzó detrás del gorg y le apoyó la hoja en el cuello, presionando levemente hasta que brotó un hilo de sangre:

—El cuerpo es mío— gritó—. ¿Es que van a romper el trato?

—No— dijo el jefe—. Sólo pasamos a comprobar que no nos estuvieras engañando.

—¡Apártense entonces!— gritó ella—. Debo llegar pronto a mi cueva para cocinarlo antes de que se eche a perder con este calor infernal. Ya empieza a oler mal.

El gorg que le había cortado el paso frunció la nariz, tratando de percibir el olor a carne podrida, pero no captó nada. No obstante, el jefe decidió que era suficiente e hizo un gesto a los demás para que se marcharan. Encendieron los motores y partieron a toda velocidad.

—¿Cuántas veces más van a volver?— preguntó él en un susurro.

—No lo sé— negó ella con la cabeza, observando la nube de polvo que tardaba en disiparse.