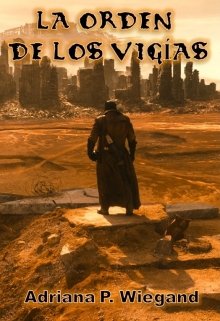

La Orden de los Vigías

PARTE 8

Art guardó el libro entre sus ropas, y ambos treparon la estantería para volver a internarse por el ducto. Carla siempre adelante, guiando.

—Bajaremos por la primera rejilla que encontremos y seguiremos por los pasillos como personas civilizadas— explicó Carla, a quién la idea de seguir juntando polvo en sus ropas no le agradaba en lo más mínimo.

Art sonrió interiormente ante la palabra civilizadas: después de todo, era por culpa de personas civilizadas que ellos tenían que arrastrarse como insectos, entre paredes, en secreto, para preservar la vida.

El recorrido fue ahora mucho más corto, y ambos avanzaron con más confianza y menos nerviosismo. Carla encontró una salida, y como la vez anterior, se asomó y al ver que no había nadie en ella empujó la reja con firmeza.

—¿Qué es este lugar?— preguntó Art, saltando desde el boquete detrás de Carla.

—No lo sé— respondió ella—. Nunca había estado en este lugar.

Art echó una mirada en derredor, chequeando el ambiente, que por cierto no estaba muy poblado de muebles ni otros objetos que pudieran darle una pista del uso que se le daba a aquella sala. Sólo había unos bultos envueltos en telas, cuya forma no era muy precisa, y por lo tanto no se podía adivinar qué eran.

—¿No te parece que hace bastante frío aquí? — lo interrumpió Carla en su inspección visual.

—Ciertamente. ¿Alguna idea de lo que son esos bultos?

—No. ¿Por qué no salimos de aquí? Este lugar no me gusta.

—Tampoco a mí, tengo un mal presentimiento. Pero deseo ver que hay allí— concluyó, señalando los bultos.

Carla se encogió de hombros.

Art se acercó y palpó aquellos objetos. A través de la tela, parecían un tanto blandos, y las formas las percibía como de... como de...

—Carla, ayúdame a quitar estos envoltorios.

Carla se acercó de mala gana y tironeó de la tela, dejando al descubierto el horror más grande imaginado por su mente aún adolescente. Lanzó un grito lleno de terror y se cubrió la boca porque el estómago había reaccionado más rápido de lo que esperaba y las arcadas ya asomaban a su garganta tratando de despedir su almuerzo.

Art la abrazó y ella rompió en un llanto desesperado.

—Tranquila— la calmó él, mientras miraba de reojo lo que había asomado de debajo de las telas: un rostro, un rostro de líneas delicadas, femeninas, enmarcado por una cabellera rubia otrora sedosa pero reseca y deslucida ahora, un rostro cuyos ojos, abiertos de par en par, miraban al vacío con una frialdad eterna, un rostro pálido, sin sangre, un rostro muerto.

Carla se secó las lágrimas, y entre sollozos, alcanzó a decir con la voz quebrada por la amargura y el miedo:

—Es ella, es Lianne.

—¿Qué?— dijo Art, soltando de repente a Carla para terminar de destapar el cadáver. La pobre muchacha tenía una herida de cuchillo en el costado izquierdo a la altura del corazón.

—Parece que tu amiga no alcanzó a meditar mucho— comentó él.

Retiró del todo la tela y le observó los pies.

—Y dudo que haya salido al desierto alguna vez.

—Sabía que algo no estaba bien— dijo ella con la voz entrecortada.