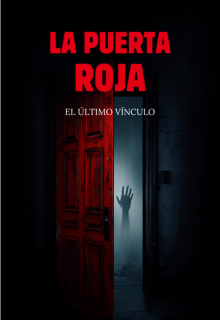

La puerta roja: el último vínculo

Capítulo 3

Lo que vi al abrir la puerta no se parecía a nada que hubiese imaginado durante mi subida por la escalera. No era un cuarto abandonado ni una habitación oscura esperando revelarse con algún truco siniestro. No. Era algo completamente distinto, algo que descolocaba precisamente porque no encajaba con el resto del edificio.

Era una sala iluminada.

Una lámpara de pie, moderna, de luz cálida, se alzaba en la esquina, proyectando un halo suave sobre un escritorio impecable. Había una alfombra beige, un sillón confortable, una mesa pequeña con una jarra de agua y dos vasos. Todo extremadamente limpio, ordenado, reciente. Como si alguien hubiera preparado el espacio para recibirme específicamente a mí.

Pero no fue el mobiliario lo que me dejó sin palabras.

Fue él.

Un hombre, de pie junto al escritorio, mirándome como si ya supiera cada uno de mis pensamientos antes de que yo los tuviera. Tenía unos cuarenta años, quizá un poco más. Su rostro era firme, pero no severo, con unas arrugas que parecían haber sido talladas por la preocupación y no por la edad. Llevaba una camisa azul arremangada hasta los codos y un reloj sencillo, elegante.

Y sus ojos.

Dios… sus ojos.

Eran de un color entre gris y ámbar, una mezcla imposible que parecía cambiar según la luz. Había visto miradas intensas antes, pero la suya era diferente: era la mirada de alguien que te reconoce antes de que tú lo reconozcas a él.

—Cierra la puerta —me dijo, con una calma tan sólida que casi resultaba tranquilizadora.

Obedecí sin pensarlo. La puerta se cerró con un clic suave que pareció sellar algo, fijarlo, dejarlo decidido.

—Siéntate —añadió, señalando el sillón.

No lo hice. Aún no. Sentía que si me movía demasiado rápido, algo dentro de mí se rompería.

—¿Quién eres? —pregunté, o más bien exigí, aunque mi voz no sonó tan firme como hubiera deseado.

El hombre sonrió apenas, no con burla, sino con una extraña comprensión. Como si mi pregunta fuese esperada, necesaria, un ritual preliminar.

—Me llamo Adrian. Y sí, lo sé, tienes preguntas. Todas. Pero antes de responderlas, necesitas escucharme sin interrumpir.

—¿Cómo sabes mi nombre? —repliqué.

Porque lo sabía. Lo vi en su expresión, en la forma en que me observaba, en la seguridad con la que se movía por la habitación. Lo sabía.

—Hace tiempo que te seguimos —respondió él—. Desde mucho antes de este día.

Un frío me recorrió la espalda. “Seguimos”. ¿Quiénes eran “nosotros”? ¿Por qué yo? ¿Qué había hecho? ¿Qué sabían?

—Tranquila —dijo Adrian, levantando una mano con un gesto suave—. Nadie te desea daño. De hecho… todo esto es para evitar que lo sufras.

Me reí. No pude evitarlo. Era una risa nerviosa, tensa, completamente fuera de lugar.

—¿Evitar que sufra daño? —repetí—. ¿Haciéndome venir a un edificio abandonado con mensajes anónimos y una voz que suena como si saliera de mis propios sueños?

Adrian asintió lentamente.

—Sí —dijo—. Porque si no hubieras venido, entonces sí habrías estado en peligro.

El silencio que siguió pesó como una losa entre nosotros.

—¿Peligro de qué? —pregunté.

Adrian me sostuvo la mirada. No parpadeó. No dudó.

—De ti mismo —respondió—. O mejor dicho… de lo que estás a punto de descubrir.

Dií un paso hacia atrás sin quererlo. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos.

—No entiendo nada —murmuré.

Adrian se acercó despacio, como si temiera asustarme más.

—Lo entenderás —dijo—. Pero antes de hacerlo, necesito preguntarte algo.

Se detuvo a un metro de mí, su mirada fija, seria, contenida.

—¿Recuerdas el sueño que tuviste anoche? El de la puerta roja.

Mi respiración se detuvo.

Porque sí.

Lo recordaba.

Y no se lo había dicho a nadie.

Editado: 14.12.2025