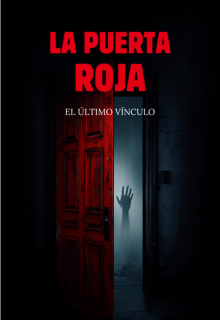

La puerta roja: el último vínculo

Capítulo 4

No debería haber sabido nada sobre mi sueño. Nadie podía saberlo. Ni siquiera yo quería recordarlo, pero ahí estaba él, pronunciando esas dos palabras —“la puerta roja”— como si las hubiera visto conmigo, como si hubiese estado dentro de mi cabeza mientras dormía.

Sentí un latigazo en el pecho. Mis dedos se crisparon sin que pudiera evitarlo.

—¿Cómo sabes eso? —pregunté, pero mi voz salió más baja, casi un susurro.

Adrian no respondió de inmediato. Caminó hasta la mesa, tomó la jarra y sirvió agua en dos vasos. Lo hizo con una calma quirúrgica, como quien repite un gesto que lleva años memorizando. Me ofreció uno.

—Bebe —dijo.

No lo hice. No podía apartar mi mirada de sus ojos, porque en ellos había una mezcla extraña de urgencia y paciencia, como si estuviera luchando consigo mismo para no decirme demasiado rápido la verdad que llevaba encima.

—No quiero agua —dije por fin—. Quiero una explicación.

Adrian dejó el vaso sobre la mesa. Su expresión cambió apenas, lo suficiente para que entendiera que había llegado al punto donde él sabía que no podía seguir evadiendo nada.

—Escúchame con atención —dijo, volviendo a acercarse—. No te estamos vigilando desde hace semanas, ni meses. Te seguimos desde antes de que nacieras.

Mi respiración se cortó.

—Eso no tiene sentido.

—Lo sé —admitió—. Y aun así, es exactamente lo que ocurre.

Me quedé en silencio. Mi mente buscaba desesperadamente una grieta lógica en sus palabras, alguna forma de desmontar lo que había dicho, de demostrarme que era imposible. Pero había demasiadas cosas que ya no podía explicar: los mensajes, la voz, mi sueño, la certeza absurda de que todo había sido preparado para mí.

—La puerta roja —continuó— no es un sueño común. Nadie sueña con ella sin razón. Y tú… tú la has visto dos veces esta semana.

Un escalofrío me recorrió la espalda.

—¿Cómo…? —Mi boca se quedó seca—. ¿Cómo sabes eso?

Adrian no respondió enseguida. Primero observó mis manos, luego mis ojos. Parecía medir mi resistencia, calcular cuánto podía soportar.

—Porque lo hemos visto —dijo finalmente.

—¿“Lo hemos”? —repetí—. ¿Quiénes son ustedes?

Adrian respiró profundo. Y cuando habló de nuevo, lo hizo como si estuviera diciendo algo que llevaba demasiado tiempo queriendo decirme:

—Somos los responsables de tu existencia. No en el sentido biológico… sino en el sentido que realmente importa.

Mi corazón dio un vuelco.

—¿Qué significa eso? —susurré.

Adrian se acercó un poco más y, con un tono más bajo, casi íntimo, respondió:

—Que no solo te seguimos… sino que te diseñamos.

El mundo pareció inclinarse.

La habitación giró.

Tuve que sostenerme del borde del sillón para no perder el equilibrio.

—Eso es… imposible —logré decir—. No soy un experimento. No soy…

—No eres un experimento —interrumpió Adrian suavemente—. Eres una pieza. Una pieza única. Y lo que vamos a pedirte es algo que solo tú puedes hacer.

Sentí un nudo en la garganta.

—¿Y qué es lo que quieren de mí?

Adrian dio un paso atrás, como si preparara el terreno para la frase que venía.

—Queremos que abras la puerta roja. La verdadera.

Mis piernas temblaron.

Porque en mi sueño, detrás de esa puerta, había algo que me aterraba más que cualquier cosa que hubiera sentido despierto.

—No pienso hacerlo —dije automáticamente.

Adrian asintió, sin sorpresa.

—Lo sé —dijo—. Nadie quiere. Pero debes entender esto…

Sus ojos se endurecieron.

—Si no la abres tú, alguien más la abrirá. Y si eso ocurre… no podremos detener lo que viene.

La habitación parecía más pequeña ahora, más cerrada. Sentía mi corazón golpearme las costillas como si quisiera escapar de mi cuerpo.

—¿Qué hay detrás de esa puerta? —pregunté, aunque parte de mí no quería oír la respuesta.

Adrian tragó saliva.

Y por primera vez desde que lo vi, parecía asustado.

—Algo que lleva siglos intentando salir —respondió—. Y que lleva toda tu vida llamándote por tu nombre.

Editado: 14.12.2025