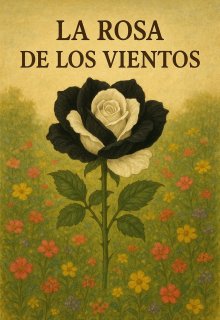

La rosa de los Vientos

La rosa de los Vientos

El jardinero sin nombre

No hay mayor malvado en esta vida —ni en la fantasía— que el destino.

Eso suspiraba yo, mientras desde una ventana de la torre se dejaban ver unos brazos delicados apoyados sobre un libro lleno de millones de anotaciones en los márgenes.

Yo, en cambio, era solo un pobre jardinero que rastrillaba las hojas secas de los jardines del castillo.

Vivíamos en un mundo no muy lejano, donde la magia no era un mito ni una leyenda: era real. Aunque resultaba difícil de encontrar, porque entre tanto charlatán que presumía de ser mago, la verdad se perdía. Y en esta vida, por desgracia, sobran los presuntuosos y los mentirosos.

Aquí comienza mi historia.

Desde pequeño nunca fui el más listo en la escuela… o eso creía. Mi madre siempre me repetía:

"No gana quien tiene las mejores cartas, sino quien sabe jugarlas."

Como todos los niños, soñaba con pertenecer a la Orden de Caballeros de EUD (Ejército Unificado del Dominio). Hice los cursos, pero mi familia era humilde. No alcancé el brillo de la armadura, aunque llegué a un puesto respetado en la corte de los magos, ayudándoles con pócimas y brebajes. El problema era el sueldo: insuficiente para vivir.

Así que acabé bajando de rango… hasta convertirme en jardinero de las flores del Primer Jardín del castillo.

Flores sagradas. Flores que alimentaban la magia de toda la nación.

Decía entre dientes que no me gustaba mi trabajo, pero mentía. Me encantaba. Les hablaba, les cantaba. Ellas no me respondían, pero yo era feliz.

El origen de la magia se desconocía, aunque todos intuíamos que aquellas flores guardaban el secreto.

Tanto que existía un regimiento especial de caballeros que las custodiaba, asegurándose de que ni un solo pétalo se perdiera.

Y allí, entre espadas y guardias, estaba mi parte favorita: ella.

La chica misteriosa.

Delicada, precisa, capaz de hilar cada flor y escoger cada pétalo con tanta ternura que parecía que el tiempo mismo se detenía a observarla.

Al principio, ni siquiera sabía de mi existencia. Yo solo la contemplaba de lejos, como quien admira un milagro.

Pero aunque la magia exista, aquí, lejos de los cuentos de hadas, los deseos no siempre se cumplen.

Hasta que recordé un viejo cuento que había escuchado cuando estudiaba con los magos:

la leyenda de una flor capaz de cambiar el destino.

Una flor que nadie se atrevía a buscar por miedo.

Una flor que, por casualidad, llegó a mis manos.

La Rosa de los Vientos.

El encuentro de la rosa de los vientos

Mientras yo fantaseaba con amores imposibles, escuché una voz.

No me asusté de inmediato, porque en el jardín a veces, un par de días por semana, se invitaba a la gente del pueblo a visitarlo. Pero aquel día no había visita alguna.

Mis compañeros no estaban cerca y las caballeras no solían pasar por esa zona más de dos veces.

Allí, entre flores de mil colores, se encontraba una igual… pero distinta.

Esa frase la odiaba mi tío —“¿cómo puede ser algo igual pero distinto?”— decía siempre. Y, sin embargo, era la única manera de describirlo.

La flor parecía camuflarse, pero había algo que me llamaba. Moví la maleza con el palo del rastrillo, esperando quizá encontrar un gnomo o un duende. Aunque nunca había visto ninguno, en mi mundo existían. Solo que eran caprichosos y se mostraban cuando querían, como los dragones. Y de esos sí hubo, hay y habrá, aunque muy pocos pueden contar que los hayan visto.

Lo que encontré no fue ni gnomo ni dragón, sino una rosa de pétalos blancos y negros.

Hermosa. Preciosa. Como si alguien la hubiese pintado con pinceles de sueños.

De pronto, escuché un “¡Ay!”. —¿Perdona? —pregunté, atónito.

La voz venía de la flor. —¿A ti te llaman jardinero? —me respondió.

Me quedé confundido. No era ajeno a la existencia de seres extraordinarios: alguna vez había cruzado palabra con brujos importantes. Pero jamás tuve talento mágico. Ni siquiera llegué a sacarme la licencia de transporte de conjuros: requería cierta habilidad y yo, por vergüenza, abandoné. Prefería andar cada día por la ladera de la montaña. Y, la verdad, no me disgustaba. Saludaba a Juan el panadero y olía su pan recién hecho, disfrutaba de los pequeños placeres como leer un libro. Muchos dirían que perdía el tiempo, yo pensaba que lo aprovechaba.

—¿Estás bien? —volvió a preguntarme la rosa.

Salí de mi estupor. —Pero tú… ¿qué eres?

La flor, con un tono burlón, contestó: —¿Es que no lo ves? Soy una rosa. ¿Acaso no sabes lo que es una rosa? He vivido décadas en distintas realidades. Quizá en esta fábula me llaméis de otra forma.

—Bueno… normalmente las rosas no hablan —dije, intentando razonar. Le conté lo que había oído de un castillo en Francia, maldito, donde los sirvientes fueron convertidos en objetos. Porque aquí, lo que se considera normalidad o fantasía… la barrera es muy fina.