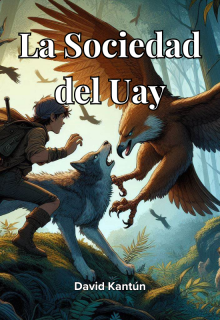

La Sociedad del Uay

Prólogo

¿No es el sueño de todo hombre? ¿El deseo de convertirse en animal y poder volar como el halcón o galopar como caballo? ¿Y si te dijera que hay hombres y mujeres que pueden hacerlo?

Existen, se llaman nahuales.

O al menos los conocen como “uay” en esta parte de mi país.

Yo tampoco creía en ellos. Escuchaba esas viejas leyendas en Ciudad del Carmen, y no como tradición oral, sino porque eran parte del plan de estudios de la materia de Español en la primaria.

Se oían como cuentos creados por nuestros padres para evitar que los niños salgan de casa en las noches.

O por lo menos, nunca conocí uno en mi corta vida.

Hasta que, a mi padre, a quien habían despedido recientemente de su trabajo como ingeniero electrónico en Diavaz, se le ocurrió la brillante idea de jugarle al emprendedor y regresar a su natal Dzitbalché para abrir su propio negocio de componentes electrónicos y reparación de radios, televisores y celulares.

Cuando vi cruzar el Puente de la Unidad y llegar a la caseta de cobro, lo entendí: Ciudad del Carmen, la ciudad donde nací, ya no volvería a ser mi hogar nunca más. ¿Tenía emociones encontradas? Claro que sí. Mi padre me había hablado de Dzitbalché muchísimas veces. Me mencionaba la falta de supermercados, bancos o centros comerciales. Con lo que me encantaba pasear en Plaza Real después de salir de clases, o colarme al Cine Hollywood sin pagar…

Mis padres jamás supieron de esas escapadas, pero quería conocer de cerca el Campus 2 de la UNACAR, donde ya soñaba con estudiar la prepa. Un sueño que, lamentablemente, no pude cumplir. Ya hasta había salido mi folio en el periódico como uno de los seleccionados para entrar, pero se atravesó esta difícil decisión económica y tuvimos que interrumpir planes. Mi hermana menor todavía pudo reinscribirse a una primaria en Dzitbalché para cumplir el sexto grado en nuestro próximo nuevo hogar. Pero yo ya no tuve tiempo para presentar el examen de admisión en el CONALEP, así que, lamentablemente, me tocará perder un año.

Sé que muchos de mis lectores se preguntarán por qué entonces no me inscribieron en una preparatoria privada. ¿Saben, mamones, que me estoy mudando a Dzitbalché, un lugar que hace apenas tres años fue decretado como ciudad? ¿Dónde, pinches rayos, habría una preparatoria privada en ese lugar? Era el CONALEP o ir al COBACH o al CBTIS en Calkiní.

¿Qué podría hacer en ese año? ¿Quizás ayudar a mi padre en su emprendimiento electrónico? Si con eso podía distraerme un año y tratar de olvidar a quienes me acompañarían en el Campus 2, aceptaba el desafío.

—¿Hay playas allá? —oí preguntar a mi hermanita, quien estaba a mi derecha, en el asiento trasero del auto familiar, un Ford Fiesta del año 2000 que, hasta donde yo sabía, acabábamos de terminar de pagar.

—No, no hay playas cerca, Karina. —respondió mi mamá, al mismo tiempo que buscaba en la guantera su bolso donde guardaba el dinero para pagar a la señorita de la caseta.

—Pero Chuc Say es hermoso. —le dijo mi padre, sin siquiera apartar la mirada hacia la señorita que cobraba el peaje.

—Además, casi ni íbamos a la playa. —le respondí a mi hermana menor. —Siempre te quejabas de que hay muchas olas y mucha arena.

—Me gusta la brisa del mar… —respondió Kari resignada y tratando de esquivar mis punzantes comentarios.

Aunque la vista era agradable, al menos para mí, ya que me tocó el lado de la carretera que daba al mar, y mi hermana solo pudo ver árboles tras árboles tras árboles, el grave error de mi padre fue no llevar algún disco, o tan siquiera un cassete, para poder escuchar en el trayecto. Apenas cruzamos el entronque a Sabancuy, el radio se quedó en búsqueda continua de estaciones. No teníamos ningún videojuego, ni siquiera ese que dice tener 9999 juegos en uno, y que solo era el mismo juego repetido 9999 veces. ¿Un celular? Claro que no, diría mi padre. Esos aparatitos solo me distraerían de mis estudios, diría. Pero como si fuera a estudiar un año entero.

Mi hermana y yo inventamos un juego que seguimos durante una hora continua a la vez que veíamos pasar los números de la búsqueda automática de estaciones en el radio. Quien fuese más rápido mencionando “Basta” en el momento en que en la pantalla aparecía el 90 o el 100, era el ganador. Ahora me pregunto si mis padres, en silencio, no lamentaban no haber tenido algo más con qué entretenernos en vez de gritar “Basta” a cada rato. El juego se detuvo cuando, finalmente, cruzando frente a un IMSS en la carretera de un lugar llamado “Ciudad del Sol”, que parecía más bien un pequeño fraccionamiento abandonado a la mitad del camino, la radio se detuvo en el 100.3 con la voz de una mujer que iba y venía con el movimiento del auto y que decía “Escuchas Radio Amiga Estéreo”, y justo después, una canción de Belinda.

Mi padre lanzó un respiro de alivio. “Por fin estos niños van a dejar de gritar”, quiero pensar que le llegó a la mente dicha idea. Pero no, mi hermanita empezó a corear la canción al grito de “Vivir y ser como yo quiero” … ¿Les dije que mi hermana es fan de Belinda? Si tan solo cantara como ella… Incluso les rogó a mis papás que le compraran uno de esos celulares LG que ella promocionaba mucho en televisión. Pero mi papá es estricto con la regla: Ninguno de mis hijos tendrá celular hasta que se lo compren solos.

No entramos a Campeche, sino que nos detuvimos a comer en uno de los tantos puestos de comida del pueblo de Kobén, de aquellos que están a las afueras del CERESO y justo frente al Hospital Psiquiátrico. Es una pena que en los años siguientes Kobén quedara justo en el paso a desnivel de la carretera, porque siempre que teníamos que regresar de Dzitbalché a Campeche, pasábamos por esos puestos de comida que poco a poco fueron desapareciendo al no tener visibilidad.

#2064 en Novela contemporánea

#5706 en Fantasía

#2174 en Personajes sobrenaturales

Editado: 26.03.2025