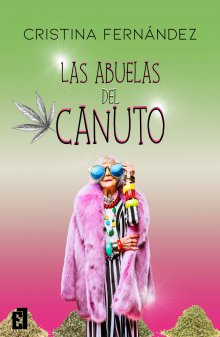

Las abuelas del canuto

Capítulo 1

Capítulo 1

Las chicas

Juli

Aun siendo finales de invierno, parecía que estábamos en primavera. Como diría Elena: «El tiempo está loco». Y razón no le faltaba.

Vi una de las mesas de la terraza del bar donde siempre quedaba con las chicas y escogí la que estaba a la sombra. Me senté, a la espera de Quimeta, que venía con su hermana Pepi, y desde luego de mi queridísima Elena. Mientras esperaba e intentaba aclararme con el nuevo móvil, pensaba en el tiempo que hacía que nos conocíamos. Tantos años que me parecían siglos.

Elena es como una hermana para mí, y Quimeta y Pepi son sus primas. Pepi fue monja muchos años, hasta que colgó los hábitos y se fue a vivir con su hermana Quimeta cuando esta enviudó muy joven, perdiendo también al bebé que esperaba en un trágico accidente de tráfico. Quim solía decir que nunca lo habría superado sin el apoyo de su hermana. A pesar de lo joven que enviudó, nunca volvió a casarse, aunque habían pasado unos cuarenta años de aquello. Es cierto que tuvo más parejas, pero el tema nunca cuajó. Y es que, en el fondo, sabemos que aquel malogrado muchacho fue el amor de su vida.

Por otro lado, Pepi nunca la había dejado sola. Colgó los hábitos meses antes del accidente —para viajar y ver mundo, según decía—, pero al enviudar Quimeta se fue a vivir con ella. Nunca se supo por qué colgó los hábitos después de más de diez años de monja. Las malas lenguas decían que la echaron de la orden por ser un poco ligera de cascos; motivo que ella, entre risas y disparates, negaba en rotundo desde hacía más de tres décadas.

Y allí estaba yo. Esperando al resto de las chicas. Mis peculiares amigas, o así nos denominábamos entre nosotras.

Entretanto, me deleitaba con un fresco vermú viendo a lo lejos cómo venían las hermanas, Quimeta y Pepi, hablando o discutiendo; siempre estaban igual. Las miré sonriendo, sabiendo por los aspavientos de Quimeta que Pepi, una vez más, estaba sacándola de sus casillas.

Sin dejar de beber mi rico vermú negro, oí cómo discutían de nuevo:

—Hija, ¿es que no lo habías oído nunca? —le recriminaba Quimeta a su hermana mientras se acercaba a mí y retiraba una de las sillas para sentarse.

—Pues, hija, no —le contestó Pepi, sentándose a su lado. Sacó la bolsita de piel donde tenía el tabaco y las boquillas y se hizo un pitillo. Sí, a sus sesenta y tres años seguía fumando.

—No importa lo lento que vayas mientras no te detengas —repitió la frase sobre la que iban discutiendo las hermanas—. ¿Verdad, Juli?

Las chicas solían llamarme por el diminutivo, pero mi nombre era Júlia. Asentí con la cabeza a la vez que le daba un sorbo al vermú.

—Una bonita cita de Confucio —le contesté. Quimeta era aficionada a las frases célebres, y esta ya la había citado con anterioridad y por ello la recordaba.

—¿Con quién? —Pepi frunció el ceño tras la pregunta y exhaló el humo del cigarrillo.

—Confucio, Peeeepi —canturreó su hermana con la paciencia al límite.

—¿Con quién? —insistió extrañada Pepi mientras yo reía al verlas. Y es que Pepi, o te hacía reír, o la matabas.

—Con nadie —sentenció su hermana, y llamó con una mano al camarero para pedir un vermú fresquito y unas aceitunas.

—¿Cómo que con nadie? —inquirió Pepi, algo molesta porque Quimi la había dejado a medias—. Tú has dicho con alguien. ¿Lo conozco? —preguntó de nuevo mientras el camarero apuntaba una tónica para ella.

—Si conoces a Confucio, me muero —intervine, riendo de buena gana y contemplando el horizonte, a la espera de ver a Elena.

—¿Confuncio?—murmuró sin entender.

Quimeta resopló impaciente.

—Tú sí que estás confundía, hija —añadió su hermana desesperada—. Con-fu-cio — deletreó más lento y alto, con la esperanza de acabar esa conversación en bucle.

—¿Confucsío? —le preguntó Pepi—. Vamos, rosa, pero para señor... —musitó, y le dio un trago a la tónica que acababan de traerle.

—Nooooo, Pepi, nooooo —bufó Quimeta al borde de un ataque de nervios. Yo las observaba en silencio. Meterse en una conversación con Pepi podía ser agotador—. ¡Confucio! —voceó rabiosa.

—¿Con qué? Mira, Quimi, estás liándome. —Pepi resopló con aire cansado.

—¡Ay, madre! —intervine de nuevo sin quererlo mientras me ponía las gafas de sol—. Un tío con un nombre muy feo, coñe —añadí, intentando sacarlas de la interminable discusión en la que se habían metido.

—Ay, Juli, como Confucio entonces —aseguró Pepi, convencida ante la estupefacción del resto—. Pues dilo, mujer.

—Yo la mato —murmuró su hermana.

Yo no podía dejar de reírme. Noté vibrar el móvil en mi regazo, justo donde tenía el bolso, ya que últimamente en el barrio había muchos tirones cuando menos te lo esperabas. Miré la pantalla del móvil. Que Elena se retrasase no era normal.

Acerté al activar el terminal, porque tenía un wasap de Elena que había enviado a nuestro grupo hacía unos veinte minutos.

Elena:

Hoy no iré, tengo migraña. Besitos, chicas.

Fruncí el ceño. Sabía que Elena padecía de migrañas desde joven, pero siempre que le atacaban era porque algo le preocupaba.

Le comuniqué el mensaje al resto, que lo tomaron con más normalidad que yo. Sabía que lo verían más tarde, pero al menos sabrían que no acudiría a nuestra cita. Elena y yo éramos casi inseparables desde el colegio. Con Pepi, que era prima de Elena, empezamos a salir juntas años más tarde, durante nuestra adolescencia. Quimi, la hermana de Pepi, se unió al grupo poco después.

Siempre habíamos estado juntas en los golpes más duros que la vida nos había dado, a unas y a otras. Estuvieron conmigo durante mi divorcio, aunque siempre lo había llevado bastante bien. Sebastián, mi exmarido, me había solicitado el divorcio hacía ya unos cuatro años, casi cinco. Al principio me dolió en el alma. «¿De verdad? ¿Después de lo que hemos pasado juntos?», solía torturarme, preguntándome durante mucho tiempo qué había hecho mal.