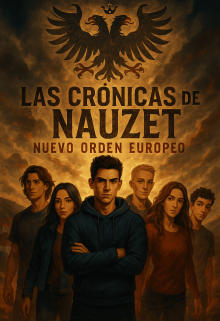

Las Crónicas de Nauzet: Nuevo Orden Europeo

Capítulo 8. Prohibiciones y tensiones.

Nauzet abrió rápidamente la puerta y su semblante, alegre y risueño por el recuerdo de la flamante y mágica tarde con Victoria, cambió al no ver a nadie tras esa puerta. En el piso cuarto de aquel bloque había un cartero que iba tocando a cada puerta de cada casa. Todos los vecinos salieron a la puerta de sus casas y entre ellos, Nauzet, que no se dejaba de preguntar cómo era posible que los carteros trabajaran un domingo por la tarde.

—¿Va todo bien?—preguntó al cartero la señora de enfrente, mayor y con el pelo canoso.

—¿A qué juegas? —le espetó una señorita morena que vivía en el A.

—A ver. Tranquilidad—dijo el cartero, con cartas en la mano, al que le sobresalía un poco de pelo castaño por la gorra, a la vez que portaba una mochila colgada a la espalda—. Tengo una carta para cada piso. Se ruega, por favor, que cada miembro de la casa o unidad familiar la lea. Esas son las órdenes.

El cartero fue, uno a uno, entregando una carta a cada representante de cada piso. Los cuchicheos entre vecinos continuaron tras las palabras del joven que ya había llegado al ascensor, para subir un piso más y repetir aquella escena.

“Qué raro”, pensó Nauzet, “¿No hubiera sido mejor que las dejara en el buzón? No lo entiendo”. Entró en casa con la intención de leer aquella misteriosa carta procedente del Estado, pero se dio cuenta de que ya estaba oscureciendo y que para leer necesitaba más luz. “Estupendo”, se dijo al tocar el interruptor “Otro corte de luz, no paran”.

Y Nauzet tenía razón. Era raro el día que la luz funcionaba veinticuatro horas al día. Eran averías cortas y de poca duración pero que mantenían a la población sin electricidad, también internet se saturaba cada día y la cobertura de los teléfonos móviles dejaba mucho que desear desde hacía un tiempo.

“En fin, será que el estado del bienestar fue abolido hace años. Para siempre. Joder”.

Se sentó en el sofá y subió un poco más la persiana de la ventana del salón para poder ver mejor entre la oscuridad que se iba apoderando del cielo anaranjado. Luego se acordó de la linterna que habían comprado unas semanas atrás por los problemas de luz de la ciudad y la usó para leer la carta.

“Estimado ciudadano,

Con motivo de los sucesos que están por ocurrir y que esperamos detener, les rogamos que mañana, lunes 5 de octubre de 2025, NO salgan a la calle. Repetimos, NO salgan de sus casas. Todo el Estado quedará paralizado, se activa el toque de queda. Escuelas, hospitales, administración y todo lo demás permanecerá cerrado mañana. Trabajamos por su seguridad y a partir de mañana NADA es seguro. Pronto serán informados con más detalle y podrán volver a la normalidad de sus vidas y la rutina. Cuídense.

Atentamente, Marta Ribbentrop en nombre del Hierach Hadler Rosenthal.”

El Nokia de Nauzet sonó al instante.

—Mamá, ¿has visto esta carta…?

—Claro que sí—contestó asustada—. Quédate en el piso. Cierra con llave y no salgas.

—Pero, ¡mamá!

—No…sabes…lo que…pasado

—¿Mamá? ¿Me escuchas?

—No…salir…quédate…

Y comunicó. Error de servidor. Inténtelo más tarde. “Maldita cobertura”. Nauzet hizo caso a su madre, echó la llave, pensando que si sus compañeros de piso habían leído aquella carta no vendrían y si lo hacían, ya les abriría él.

***

Para Rosenthal aquel domingo era el más importante de todos, sin duda. Por eso se comía las uñas mientras miraba y miraba aquel mapa de Europa de la pizarra interactiva situada en la sala de reuniones del Partido. Recorrió, una y otra vez, los ochos metros de ancho de la sala. De vez en cuando echaba una ojeada a los folios con la información que tendría que explicar, con la información necesaria para los demás, que estaban bien puestos, en la mesa, donde dentro de poco tiempo estaría todo el Gobierno.

Aquel año había hecho mella tanto en el ánimo como en el físico del Hierach Rosenthal. La barba de tres días se había convertido en una barba mucho más estable y más canosa. Lo que no habían cambiado era sus ojos, que los tenía puestos en las metas que se había propuesto y que estaban ahí, al alcance de sus dedos. Su mano dura de gobierno tampoco se había visto mermada. Estaba tan solo a unos metros del final, a unas horas y entonces, todos los planes sionistas escritos hacía siglos se harían realidad. Pero todo tenía que salir bien. Iban a dar la primera lección a Europa y nada, absolutamente nada podía salir mal.

—Señor, siéntese y tranquilícese—Rosenthal descubrió las manos de Margret en sus hombros, intentándole quitar toda la tensión que acumulaba. —Todo va a salir a pedir de boca. Ya lo verá.

Rosenthal agradeció el gesto con una sonrisa y su sentido del tacto se vio amenizado con las manos de Margret, con ese sentimiento tan sincero de esa mujer. Se acordó entonces de que no había encontrado a ninguna chica para él, quizá fuera porque se dedicaba a sus tareas de gobierno con la mayor de las ilusiones, o por la fobia que podía causarle una familia, algo que él nunca había tenido. Tal vez era porque las chicas solo se acercaban a él para ver su lado más superficial, ese que no traspasa la piel, ganarse fama y pillar un buen cacho acosta del gobierno. Para eso, Rosenthal, tenía a las mujeres que quería, a todas. Les pagaba y no tenía que preocuparse por nada más. Pero ya estaba cansado de eso.