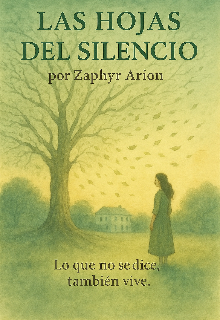

Las Hojas Del Silencio

Capítulo 1 - El Regreso

Parte 1: La Llamada

Elena soñaba con lluvia cuando sonó el teléfono.

Era una de esas lluvias sin cielo, donde el agua parecía nacer directamente de las hojas, de los muros agrietados, de los huesos. En su sueño, caminaba descalza por un campo que conocía, pero que no visitaba desde hacía décadas. Sentía el barro entre los dedos, el murmullo de voces viejas arrastrándose bajo tierra como raíces sedientas. Entonces, el timbre insistente de lo real la arrancó de ese mundo que, por un instante, parecía más verdadero que su apartamento de concreto y vidrio en la ciudad.

¿Diga? Su voz aún empapada de sueños.

Del otro lado, un silencio breve. Luego, una voz femenina, grave, de esas que no se disculpan por lo que vienen a decir:

Señorita Vásquez? Habla la doctora Aída Miranda, del centro comunitario de San Susurro. Lo siento mucho. Su abuela, la señora Esperanza Vásquez, falleció esta madrugada.

Elena no dijo nada. La ciudad entera pareció detenerse al escuchar esa palabra que no se le dijo con dramatismo, ni con lástima, sino como si fuera un hecho más: "falleció".

Pero para Elena, esa palabra no sólo designaba una muerte. Designaba un regreso. Uno que había jurado no hacer nunca.

¿Está segura? logró articular finalmente.

Otra pausa. Como si al otro lado del hilo telefónico también pesara el tiempo.

Estuve con ella hasta el final. No sufrió. Quería que usted lo supiera. Y dejó instrucciones muy claras: la casa, las plantas, los cuadernos... todo es suyo ahora.

La casa. Las plantas. Los cuadernos. Palabras simples. Pero Elena sintió que cada una de ellas abría una puerta oxidada dentro de su pecho. La casa no era sólo una construcción: era una grieta en el tiempo. Las plantas no eran solo vegetación: eran guardianas. Y los cuadernos... eran los susurros.

Gracias, doctora. Necesito... procesarlo.

Lo entiendo. Cuando esté lista, venga. San Susurro la espera.

San Susurro. Incluso el nombre parecía una herida que no terminaba de cerrar. Un susurro que no se apagaba del todo. Allí había aprendido a callar antes de aprender a hablar. Allí la abuela le enseñó que los secretos no se guardan en la mente, sino en la tierra. Allí, el silencio tenía peso, cuerpo, nombre.

Colgó sin recordar cómo. Miró alrededor de su apartamento: todo estaba perfectamente ordenado, funcional, impersonal. Las paredes lisas, los estantes blancos, el reloj de diseño escandinavo que marcaba una hora que ya no importaba. De pronto, todo le pareció ajeno. Como si hubiera vivido en una vitrina, imitando la vida sin tocarla del todo.

Fue entonces cuando se dio cuenta de que la lluvia seguía cayendo. No afuera, sino dentro. Y no era agua. Eran memorias. Fragmentos dispersos: la risa de su abuela entre los sauces, el olor del pan de anís que solo ella sabía hacer, las palabras a medias que nunca llegaron a terminarse.

Esa noche no durmió. Caminó descalza por su propio apartamento como si intentara recordar la textura del mundo. Pasó horas frente al espejo, observando a la mujer que había llegado a ser: terapeuta reconocida, conferencista invitada, analista del trauma emocional... pero incapaz de sanar su propia herida. Porque toda su teoría, toda su formación, todos sus libros subrayados, nunca habían logrado explicarle por qué el silencio en su infancia pesaba más que cualquier grito.

A las cinco de la mañana, preparó una maleta pequeña. No por falta de ropa, sino porque no sabía cuánto tiempo podría resistir en San Susurro. Dentro de sí, había una resistencia viscosa, como barro que se niega a soltar la raíz de un árbol muerto. Pero también había una voz, casi infantil, casi extinguida, que susurraba:

"Tienes que volver para escuchar lo que no se dijo."

Y con esa voz encendida en algún rincón de su pecho, Elena Vásquez salió de la ciudad rumbo al pueblo donde todo comenzó. Rumbo al hogar que se convirtió en eco. Rumbo a la muerte de Esperanza. Y tal vez, sólo tal vez, rumbo a su propia resurrección.

El autobús hacia el sur no estaba lleno. Un par de campesinos dormidos, una mujer amamantando en silencio, un joven con audífonos mirando por la ventana sin ver. Elena se sentó junto al pasillo. No quería ver el paisaje. No aún. No hasta cruzar el último túnel. Sabía que, después de ese túnel, la montaña la envolvería, la tierra olería distinto, y los árboles comenzarían a recordarle cosas que creía olvidadas.

Sacó una libreta vieja, la misma donde, durante años, había escrito sueños que no contaba a nadie, y escribió:

"La abuela ha muerto.

Pero su voz no.

Su casa me llama.

Y yo respondo, no por valentía,

sino porque ya no puedo seguir callando."

Elena no creía en señales. O eso se repetía. Pero cuando el autobús frenó frente al viejo puente de piedra y un colibrí verde se posó un instante en el marco de su ventana antes de desaparecer, supo que algo la estaba esperando.

No sólo la herencia. No sólo la casa. Sino el eco de lo que nunca se dijo. Y ese eco, en San Susurro, tenía forma, tenía olor, tenía memoria. Tenía raíces.

Parte 2: El Viaje

Elena no recordaba cuándo había dejado de mirar las montañas. Las de verdad, no las que adornaban los cuadros minimalistas de su consultorio. Había algo cruel en ese olvido, como si, por comodidad o supervivencia, hubiera aprendido a vivir sin altura, sin vértigo, sin horizonte.

El autobús avanzaba lentamente por la serpiente de asfalto que cortaba la tierra húmeda como una herida sin cerrar. A su alrededor, los paisajes comenzaban a cambiar, pero no como cambia la ropa en un escaparate, sino como cambia el rostro de alguien que ha esperado demasiado para decir la verdad. Primero fueron los árboles más densos, luego el aire más espeso, finalmente, ese silencio vegetal que sólo ocurre en los lugares donde los muertos todavía tienen cosas por decir.

Elena miraba por la ventana, pero no veía con los ojos. Veía con las cicatrices. Y las cicatrices no tienen pupilas, solo memoria.