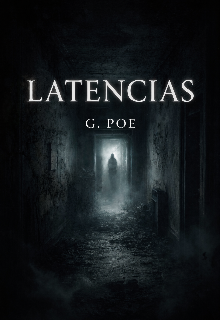

Latencias

El pasajero

Elías se movió inquieto en la cama. El calor de un rayo de sol en su mejilla lo hizo abrir los ojos de golpe. Pero no había sol. La habitación estaba completamente oscura, con esa penumbra espesa que precede al amanecer. Giró la cabeza, confuso, y el reloj de la mesa de luz comenzó a vibrar con la alarma de las 5:00 a.m. Un escalofrío le recorrió la espalda.

“Es temprano”, se dijo, intentando calmar el latido acelerado de su corazón.

Se vistió rápido, colocó la Biblia en su mochila y salió al camino con su vieja bicicleta. El aire de la madrugada era húmedo, cargado de olor a tierra mojada y a pasto recién

regado. La carretera, angosta y solitaria, atravesaba chacras silenciosas, donde solo el croar lejano de algunas ranas rompía el silencio. No había luces, no había autos, ni

siquiera perros. Solo él y la oscuridad.

Pedaleaba con fuerza, el faro de la bicicleta apenas iluminaba unos metros por delante, cuando lo vio. Una figura se recortaba en la bruma, al costado de la carretera. Alta, inmóvil, como si hubiera estado esperándolo. Elías frenó instintivamente.

—¿Podría llevarme? —preguntó el hombre con voz grave, casi ronca, que resonó demasiado fuerte para el silencio del lugar.

El pastor dudó. Había algo extraño en él. No podía verle el rostro, solo una silueta oscura, los hombros anchos, las manos ocultas en los bolsillos. Pero su deber era ayudar.

—Suba, lo llevo en el asiento trasero.

El desconocido no agradeció, solo se acomodó. Y en ese instante, Elías lo sintió: un peso frío, como si la bicicleta llevara más de lo que podía soportar. Comenzó a pedalear pero cada golpe de pedal parecía más pesado que el anterior.

A los pocos metros, el sudor le cubría las manos. No era el esfuerzo, era algo más. El corazón se le aceleró sin razón. Entonces lo sintió. Un roce. Primero leve, apenas un toque

en su hombro. Luego, más claro: unas manos se apoyaron en su espalda. No eran manos normales. Eran gruesas, peludas, con garras que presionaban suavemente su chaqueta.

Elías tragó saliva, pero no dijo nada. No miró atrás. No quiso saber. Solo pedaleó más rápido, con el sonido de su propia respiración golpeando en sus oídos.

El hombre indicó con un gesto brusco que lo dejara en un cruce sin nombre, una entrada de tierra que se perdía entre la niebla. Elías frenó, el desconocido bajó sin despedirse, y

desapareció en cuestión de segundos. Como si nunca hubiera estado allí.

El pastor respiró profundo y siguió hasta la iglesia.

El templo, oscuro y silencioso, parecía un refugio. Cerró la puerta, dejó la bicicleta y fue directo al altar. Se arrodilló, intentando orar con calma, pero sus pensamientos seguían en la carretera. Entonces escuchó el chirrido de la puerta.

Un golpe de viento frío recorrió el pasillo. Pasos. Lentos. Pesados. Se acercaban. Elías apretó los ojos, las manos juntas, el corazón retumbando en el pecho. Los pasos se

detuvieron justo a su lado. El aire olía a tierra húmeda… y a algo más, un aroma metálico, casi a sangre.

Sintió una respiración pesada junto a su oído. Un calor extraño. Un peso en el banco, como si alguien se hubiera sentado a su lado. Elías no se movió. No habló. No miró.

Y entonces, un susurro ronco, apenas audible, le rozó la oreja:

—Gracias por traerme…

“Sed sobrios y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar.”

1 Pedro 5:8