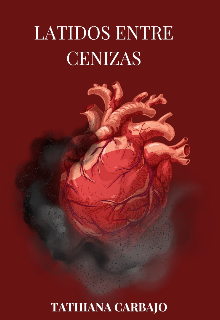

Latidos entre Cenizas

Capitulo 3 Rencor en la Piel

Isabella empezó las entrevistas con una preparación minuciosa: una libreta de tapas duras, una grabadora pequeña y una lista de preguntas estratégicas. Aunque en el fondo, no buscaba respuestas. Buscaba grietas.

Elías la recibía con una cortesía impecable. Le ofrecía café colombiano, oporto en la tarde y silencios cargados. Parecía cómodo abriéndose, pero Isabella percibía que cada verdad venía envuelta en terciopelo. Nunca era entera.

—¿Cómo fue tu infancia? —preguntó una tarde, en la biblioteca privada de él.

—Llena de ausencias con ropa cara —respondió, bebiendo lentamente—. Mi padre construyó un imperio. Yo heredé el peso.

Ella lo miró fijo. Su mente volvió a su propia niñez: los gritos, la ruina, las mudanzas forzadas, la imagen de su madre llorando sobre las cartas del banco.

—¿Tu padre sabía a quién destruía cuando firmaba sus acuerdos? —preguntó, con tono bajo, disfrazado de interés profesional.

—Él siempre decía que los negocios no tienen rostro. Solo cifras —respondió Elías, sin notar el filo de su pregunta.

Ella anotó, sin responder. Una parte de ella quería que él fuera culpable. Que cargara con la misma sombra que la envolvía a ella. Pero su mirada… su forma de hablar de su padre… no era la de un hijo orgulloso. Era la de un hijo herido.

Y eso la confundía.

Editado: 12.07.2025