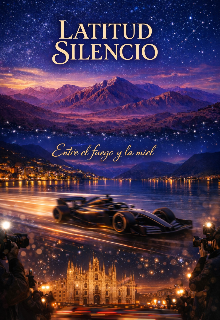

Latitud Silencio

El eco de un nombre en Milán

El aire en el restaurante de Brera era denso, cargado del aroma a espresso y el murmullo constante de la capital de la moda. Pero para Malvina, el mundo se reducía al tacto del papel bajo su mano. Mientras su manager, Irina, repasaba la agenda de la semana próxima —desfiles, pruebas de vestuario y reuniones de derecho por la marca—, ella estaba disociada, refugiada en su pequeña libreta de cuero. Escribía un poema, una analogía sobre la resistencia y el vuelo, buscando en las palabras la paz que el ruido de Milán le robaba.

A unas mesas de distancia, Mick Schumacher acababa de sentarse. No buscaba nada en particular, hasta que la vio. Fue un impacto silencioso. No fue la ropa de alta costura, ni la fama que él aún no sabía que ella poseía; fue la serenidad magnética que emanaba mientras escribía. Mick, acostumbrado al ritmo frenético y ensordecedor de los motores, se quedó hipnotizado por esa chica de piel oliva y cabello castaño que parecía ignorar, con una elegancia natural, que el resto del mundo existía.

De pronto, un escalofrío le recorrió la nuca a Malvina. Era esa sensación punzante de ser observada, un instinto que había desarrollado para sobrevivir al acoso de las cámaras y que, en el fondo, odiaba. Se giró con lentitud. Mick bajó la vista rápidamente, fingiendo un interés repentino en su menú. Los ojos avellana de ella barrieron el lugar con la frialdad de quien no permite que extraños invadan su espacio personal, pero no dio con nadie sospechoso. A lo lejos, solo vio a un chico rubio de hombros anchos que parecía sumergido en su propia charla.

Su teléfono vibró sobre la mesa. Una llamada desde Argentina.

—¿Hola? —respondió ella, y su voz bajó dos tonos, volviéndose más dulce, despojándose de la armadura profesional.

—¡Malvina! Amiga, no sabés lo que pasó… —la voz de su mejor amiga inundó el auricular.

Malvina sonrió, una sonrisa genuina, dejando ver por un instante esa pequeña diastema que la hacía lucir tan real. Se levantó para salir, sintiendo de nuevo esa presión física en la espalda. Se giró una última vez antes de cruzar la puerta, buscando al dueño de esa mirada que la hacía sentir extrañamente “vista”, pero no encontró nada más que el vaivén habitual del restaurante.

—¿Qué pasa, nena? —preguntó Irina al notar su distracción una vez estuvieron afuera.

—Nada —mintió ella, cerrando su libreta con fuerza—. Solo… una sensación. Vámonos.

Dentro del restaurante, Mick Schumacher se quedó con la taza de café a medio camino, procesando lo que acababa de presenciar. Había escuchado el nombre. Malvina. Un nombre que le sonaba a invierno, a algo antiguo y precioso.

—¿La conocés? —le preguntó su agente, rompiendo su trance.

—No —susurró Mick, viendo cómo la silueta de la chica desaparecía en un taxi—. Pero tiene los ojos más tristes y decididos que he visto nunca. ¿Sabés de dónde es ese acento? —añadió, intrigado por la cadencia rítmica con la que ella había hablado por teléfono.

Su agente agudizó el oído por un momento, recordando el tono de la conversación que se había filtrado en el aire.

—Es de Argentina, Mick. Un acento muy marcado, parece de allá.

Esa misma noche, en la soledad de su habitación en Lugano, Mick abrió Instagram. Tecleó “Malvina”, buscó en Milán, en modelos argentinas, en etiquetas de escritores y poetas. Nada. Solo aparecían miles de perfiles que no tenían esa mirada avellana. Lo que él no sabía era que el mundo la conocía profesionalmente como Fiamma, y que “Malvina” era un tesoro que ella solo le entregaba a quienes pertenecían a su mundo más íntimo.