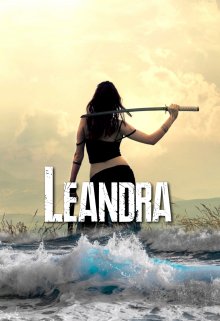

Leandra

Las Panateneas

La noche cayó silenciosa, arropándonos con una fría y suave brisa. El cielo estaba iluminado. La diosa Selene se había encargado de que la esfera nocturna estuviera más luminosa y más grande que nunca.

Después que zarparon de Creta, Leandra no había visto al Capitán, y pensó que lo más seguro era que estuviera en su camarote descansando o contándole a Cleto su aventura, la aventura que le había devuelto la alegría y la tranquilidad. Todo ese tiempo estuvo con Philip, su amigo inseparable.

—Según me dijo Cleto llegaremos a Atenas al final de las Panateneas, justo el día de la procesión del Peplo —aseguró Philip.

—La cantidad de gente en el templo será inmensa, eso hará difícil nuestro encuentro con Atenea. Lo mejor será esperar a que pasen las fiestas.

—Tienes razón.

—¿Sabes? Me da mucha emoción conocer a Atenea. Mi madre es muy devota suya y yo también. Es una buena oportunidad para participar en las fiestas en su honor, aunque sea al final.

—Sí, será muy interesante.

El viaje fue muy tranquilo, las corrientes de aire se mantuvieron estables y apropiadas y no fueron azotados por ninguna tempestad, salvo algunas lloviznas pasajeras. El Capitán se recuperó de sus heridas rápidamente y se le veía caminando por todo el barco dando órdenes, observando el mar y conversando con uno que otro marinero. Owen se veía alegre. La visita a Creta lo había cambiado y todos se pudieron dar cuenta de ello, pues sonreía más, aunque mantenía el equilibrio y la autoridad que le caracterizaba.

En horas de la mañana, vieron asomarse la importante polis y en poco tiempo atracaban en el puerto. A leguas se notaba el revuelo y la algarabía de la gente. Había mucho movimiento y la venta de animales para el sacrificio era muy bien remunerada. La joven Leandra, por respeto a la fiesta que se celebraba y para no llamar la atención, se vistió con uno de sus peplos. Escogió el más elegante que traía y en un bolso de cuero guardó su ropa masculina, por si la necesitaba. Philip le hizo el favor de portal la espada de ella además de la suya. Arregló su cabello con un elegante moño, dejando un mechón de pelo que callera libremente por su perfil derecho.

—¿A dónde se supone que vas? —le preguntó el Capitán al verla salir así.

—Voy a la ciudad alta.

—De ninguna manera, la ciudad está llena de gente, no podemos entrar al Templo. Hay que esperar.

—Lo único que quiero es participar del último día de las Panateneas.

—No me importa. Nadie bajará de este barco, hasta que terminen las fiestas —sentenció—. No quiero a mis tripulantes vagando por ahí en medio de este tumulto. No vinimos aquí a festejar.

—Discúlpeme, Capitán Owen —empezó Leandra sin disimular su enojo, colocando sus brazos en su cintura—. No sé cuántas veces tengo que decirle que no soy su tripulante y el hecho de que esté en su barco no significa que sea su esclava para obedecerlo en todas sus tonterías.

—Basta de discutir —se escuchó la agradable voz de Cleto—. Owen, nosotros ya estamos cansados de esta clase de fiestas, ellos a penas empiezan a vivir. Permíteles que disfruten de esta ocasión, pues tal vez no vuelvan a divertirse más en este viaje.

—Cleto, viejo terco, a veces no sé de parte de quien estás —bromeó con él, manteniendo su rostro serio, pero con una mirada traviesa—. Está bien, los complaceré, pero no se metan en problemas. En cuanto termine la ceremonia vayan a la posada del herrero, allí nos encontraremos. La Procesión del Peplo sale desde el Cerámico, no les será difícil encontrarlo, sigan a la gente. ¿Entendido?

—Sí Capitán, es usted muy amable. Gracias —se burló con descaro y le dirigió una gran sonrisa al bueno de Cleto—. Vamos Philip. —Y ambos se encaminaron hacia el punto de reunión.

Avanzaron un buen trecho de camino. El sol estaba en pleno apogeo, pero su abraso no quemaba, más bien, acariciaba la piel. Mucha gente recorría el mismo camino que ellos. Todos iban muy aprisa para no perderse detalle de la procesión.

Mientras caminaban Leandra atisbó a lo lejos una escena muy sospechosa y se detuvo. Pudo ver cómo un par de individuos acorralaba a una mujer y le impedían avanzar, hasta que la obligaron a meterse en un callejón en medio de dos casas. Al instante convidó a Philip a dirigirse hacia allá.

Al llegar, vieron cómo la mujer discutía con los dos hombres, mientras ellos intentaban acercarse a ella. Pero esta mujer tenía una autoridad única y no se lo permitía.

—Vamos, querida, es sólo un rato, no te haremos daño. Te prometo que te gustará —decía uno.

—Ya les he hablado. Déjenme en paz, si no quieren que grite y medio Atenas les de una paliza a ambos.

—Ya la escucharon, sabandijas —les gritó Philip cuando llegaron. Ellos voltearon y al verlos se echaron a reír.

—Jóvenes, gracias por su ayuda, pero estoy bien —dijo ella—. Estos necios no se atreverán a hacerme nada.

Aquella mujer hablaba con tal seguridad, que sintieron que no necesitaba de su ayuda y que, por el contrario, ella manejaba la situación. Era una mujer muy extraña y hermosa. Vestía un elegante peplo azafranado bordado con hilos de oro, que dejaba ver un poco de su pecho, en el que caía un dije en forma de manzana dorada de un hilo del mismo metal; llevaba unas sandalias doradas, como las del dios Hermes. Tenía un elegante peinado. Sobre su pelo blondo y rizado llevaba puesta una tiara muy valiosa con rubíes y diamantes incrustados, que daba a entender que no era cualquier mujer de Atenas, sino una muy importante. Su piel era muy blanca y sus ojos de un verde intenso, que le daban una expresión felina y sensual. Tenía labios carnosos y rosados, y su cuerpo estaba muy bien esculpido. Esta mujer parecía una diosa.

#5472 en Fantasía

#1917 en Personajes sobrenaturales

aventura ficcion poderes y accion, fantasía drama, romance accion magia aventura violencia

Editado: 16.10.2025