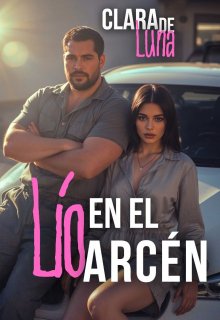

Lío en el arcén

1.2.

Problemas con la policía era lo último que necesitaba. Estaba intentando ser un ciudadano ejemplar. Bueno… intentando.

Casi muero en el intento, pero logré sentarme al volante, jadeando como si hubiera corrido una maratón. Mi camisa, recién planchada aquella misma mañana, se había roto enganchándose en un gancho. Una lástima… pero supongo que ya no la iba a necesitar.

Conseguí arrancar y me dirigí al piso de alquiler, aún procesando todo lo que había pasado.

Me habían despedido. Así, sin más. Solo porque me dio por detener a un tipo sospechoso a la salida de la joyería donde trabajaba de guardia. ¿Quién iba a pensar que aquel pavo arrogante era el director regional? Yo no, desde luego. Aunque su foto estaba colgada como un icono en la sala del personal.

Pues que le aproveche. Mañana otra vez al centro de empleo a buscar algo decente. Mis nervios no aguantan más.

¿Y por qué los errores de juventud pesan tanto toda la vida? Mi madre siempre lo decía: «¡Germán, estudia! ¡Germán, ten a Dios en tu corazón! ¡Germán, no te juntes con esos chicos!» Y yo… pues no escuché. Y aquí estoy, casi un desecho de la sociedad.

Mi furiosa reflexión se vio interrumpida por una BMW blanca, reluciente como la nieve, que me cortó el paso en pleno tráfico del mediodía. Sin intermitente, sin disculpa, nada. Me cambié de carril, pisando el acelerador con un plan de venganza naciendo en mi cabeza.

Solo tenía que alcanzarla…

—¡Deberías rodar en una película de coches de carreras, no estar en la carretera! — grité al ponerme a su altura.

Desde dentro retumbaba música a todo volumen, como en una discoteca de pueblo. Al volante iba una chica joven. ¿Quién lo diría?

Morena, con enormes gafas oscuras, ni siquiera giró la cabeza hacia mí: solo levantó la mano con un gesto tan expresivo que casi me olvidé de respirar.

Apreté más el acelerador, la adelanté, me puse en su carril… y frené en seco. Mis frenos chirriaron, los suyos también, y se detuvo a centímetros de mi parachoques. Menos mal, porque mi seguro había vencido hacía dos días y no tenía dinero para renovarlo.

Encendí las luces de emergencia y salí disparado del coche, dando un portazo.

Los dos bajamos de los coches: yo, con cara de «ahora verás»; ella, sobre tacones altos y con expresión de «qué pesado».

—¿Nunca te enseñaron a mirar los espejos en la autoescuela? — le solté, intentando sonar seguro.

—¿Y a ti nunca te enseñaron a no dramatizar? — respondió tranquila, quitándose las gafas.

Tenía los ojos grises, como un cielo de tormenta. Y, lo confieso, por un instante olvidé por qué había empezado la discusión.

Así fue como nos conocimos: yo, con mi coche destartalado; ella, con una máquina brillante como salida de un anuncio. Y ninguno dispuesto a ceder.

Editado: 21.10.2025