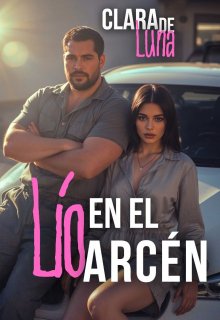

Lío en el arcén

2.

—¿Qué, te enseñaron a conducir los monos del circo, eh? — repetí, ya más impaciente. Sentí la piel de la nuca a punto de romperse de la tensión.

Todos alrededor — los conductores de los coches de al lado, los peatones de la parada de autobús y los que cruzaban la acera — parecían haberse quedado congelados, esperando la escena que se avecinaba. La sensación de que estaba pasando de la raya empezaba a arañar mi ánimo con sus uñas frías. Pero eso vendría después; ahora solo quería justicia.

Cuando me planté frente a ella, la conductora del sedán alemán ya estaba junto a la puerta entreabierta, erguida como un palo. Y ojo: ni sus tacones más altos llegaban ni a la mitad de mi pecho.

—Cálmate, chico —dijo con una vocecita demasiado segura para una marioneta que apenas se sostenía en esos tacones de medio metro.

El calor me subió a la cara como si el sol se empeñara en sembrarme vergüenza. La idea de que quizá yo había exagerado un poco se evaporó en ese instante, como agua sobre el asfalto. La misteriosa mujer por fin se quitó las gafas negras y me clavó en la cara sus enormes ojos color cielo de tormenta. Sus cejas, negras como brea, se arquearon con desprecio.

—Aprende a mirar por los espejos, conductora, —ladré entre dientes.

—A tu cacharro ya le deben estar poniendo fichas en el chatarrero —respondió ella—. No te hagas el ridículo. Vete a tu zulo y vuélvete a rezar, mientras yo me voy.

¿Se puede ser más? ¿Que la que incumple la norma me suelte semejante? ¡Y encima me rozó el coche!

—¿Qué te vas a poner buena? —me eché a reír, incapaz de imaginar a esa cobra en modo ataque—. ¿Tu papi te compró el coche y ahora te crees reina? ¿Por qué no te enseñó a manejar, si tanta es la cosa?

—Anda a dar una vuelta, aborigen de la jungla urbana, —la morena me soltó fría, ajustándose las gafas en la nariz fina como de mosquito. Y otra vez me lanzó el dedo largo y señero. Un intento de remate. Lo habría aplastado si no fuera por la cola de coches atrás, tocando el claxon como en boda.

Se me nubló la vista de rabia, pero me contuve a tiempo. Nada de problemas con la policía —no hoy. Ella, pues, otra listilla al volante. ¿Qué vas a esperar?

Que nadie malinterprete: conozco a un montón de mujeres que manejan como pilotos de fórmula uno. Mi madre es una de ellas; con su «Kopeeka» hace verdaderos malabares que dejan a más de un tipo boquiabierto. Pero esta… esta era solo fanfarria. Una marioneta y ya.

Me fui serenando poco a poco en mi humilde reino de soltero.

El ventilador viejo hacía lo que podía, vibrando como si en cualquier momento quisiera despegar hacia la estratosfera. Yo, en el sofá manchado, con la laptop en las piernas, navegaba ofertas de trabajo. Rastreador de páginas; libreta: cero. Vacío total, como mi billetera.

Tenía la impresión de que hoy hasta para ser guardia en el súper pedían tres carreras y inglés con acento británico. ¿Currículum? ¿Qué currículum? Si ni siquiera sé manejar «El Bloc», hermano. Lo único bueno: el navegador es sencillo.

Me sacó de ese pozo la llamada de Diego —el bromista telefónico de siempre.

—¿Y tú qué tal, Pupi? ¿Saliste del lío? —sonó su voz igual de alegre que por la mañana.

—Sí, más o menos… —dije—. La cerradura está hecha polvo y el maletero parece decir «adiós», —me rasqué la nuca afeitada—. Y encima, sin un peso.

—¿Qué harías sin tu Diego? —se burló—. Vente al taller, nos ocupamos.

Editado: 21.10.2025