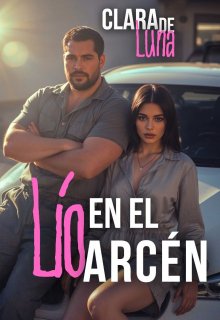

Lío en el arcén

6.

Cuando regresé a la casa, mamá ya dormía en su habitación... o fingía hacerlo. Tendríamos que hablar por la mañana, si para entonces no se me pasaba el enfado.

La habitación que antes era mi dormitorio ahora se me antojaba diminuta, aunque todo en ella olía a infancia y despreocupación. Hasta el sofá seguía siendo el mismo: incómodo, con los muelles hundidos justo en el centro. En cuanto arregle mis cosas, le haré una buena reforma a mamá. O, quién sabe, tal vez consiga convencerla de mudarse a Madrid.

Di vueltas y más vueltas intentando encontrar una postura decente. Abrí la ventana, me levanté dos veces... pero el sueño no venía. Ya me imaginaba el dolor de espalda que me esperaría mañana por culpa de esta cama infernal.

Quizá debería haber aceptado la “invitación” de Nina... aunque solo fuera para dormir más tranquilo.

Enseguida aparté esa idea absurda. Cuando alguien se te impone tanto, lo último que te apetece es complacerlo. Y con ella… ya tuve suficiente. Ese tipo de historias, por muy fáciles que parezcan, nunca terminan bien.

Seguí dando vueltas hasta que, por fin, me quedé dormido.

Cuando abrí los ojos, los gallos ya estaban dando su concierto matutino. Hoy debía regresar: mañana empezaba otra semana de trabajo, y mamá me había pedido cortar el césped del jardín. Mejor levantarme antes de que el sol empezara a cocer el aire.

La espalda me dolía justo como lo había previsto. Por mucho que estirara o intentara colgarme de la vieja barra del jardín, el alivio era mínimo.

—Buenos días, dormilón —canturreó mamá entrando en la cocina con una cesta de huevos frescos—. ¿Y eso, a qué hora llegaste anoche?

Eran apenas las siete de la mañana, y ella ya iba a toda máquina. Tenía esa chispa en los ojos que solo aparece cuando una mujer siente curiosidad por algo que no le quieren contar.

—Anoche —respondí, encogiéndome de hombros.

—¿Y ayudaste a Nina? —preguntó, guiñándome un ojo con malicia mientras colocaba los huevos en una caja de cartón.

—Justo de eso quería hablar contigo —dije, dando un sorbo a mi café instantáneo, que sabía a brebaje de bellotas tostadas—. ¿Fue idea tuya, verdad?

—¿Qué idea? —preguntó con falsa inocencia, pestañeando rápido—. Vive sola, pobre. Me dijo que la casa se le está cayendo encima, así que le recomendé que te llamara.

—No vuelvas a hacer eso, mamá —le advertí, frunciendo las cejas.

—¡Ay, igual quiero nietos! —soltó, dándome un susto, y salió corriendo de la cocina.

¡Santo cielo!

Un rato después, tenía la guadaña en las manos y la hierba recién cortada se me metía hasta en las orejas. Acababa de terminar y estaba afilando la vieja hoz de mi abuelo. Qué hombre aquel: fuerte como un toro, serio como un juez. Casi fue mi padre. No llegó a verme cumplir dieciocho, pero trabajó hasta el último día.

—¡Xermán, ven a comer! —la voz de mamá me arrancó de los recuerdos. Me pasé la mano por la nuca, sudada y morena, y entré en la casa.

La mesa estaba llena de comida recién hecha. Nadie cocina como mamá. En Madrid puedo probar mil cosas, pero nada se compara a sus platos.

Y hoy se movía por la cocina como un tornado, preparando un arsenal de tuppers para llevarme de regreso. Por más que le insistía en que no hacía falta, no servía de nada. Ella siempre sabe mejor.

Editado: 21.10.2025