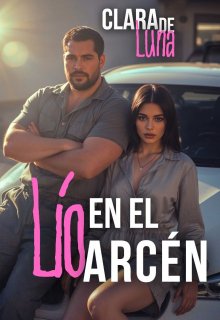

Lío en el arcén

6.2.

—Mira, te hice unos rollitos de repollo, unas albóndigas… llévate un par de docenas de huevos, que no tengo más por ahora —decía, evitando mirarme directamente para que no le notara la tristeza.

—Me estás preparando como si me mandaras a la cárcel —bromeé, sentándome en la silla.

—¡Toca madera! —protestó ella, fulminándome con la mirada—. ¡No digas tonterías!

—Un poco sí que soy tonto —admití, sonriendo.

—Lávate las manos y siéntate a comer. Y no hables con la boca llena.

Comí en silencio, observando cómo seguía llenando bolsas con viandas como si fuera un convoy humanitario.

—Llévate también unas patatas. ¿Quieres mermelada? ¿O pepinillos? ¿Qué comes allá en Madrid? —preguntó, sin parar.

—Nada, paso hambre. Solo como cuando vengo aquí.

—Se nota —replicó con sarcasmo, mirándome de arriba abajo—. Y cierra la boca cuando masticas.

Asentí. No había nacido aún quien pudiera discutirle a un general en bata de flores.

—¿Y el trabajo? ¿Todo bien? —preguntó más calmada.

—Parece que sí —dije, bebiendo un sorbo de agua—. Pero ya no estoy en la joyería.

—¿Ah, no? —abrió los ojos de par en par.

—Ahora trabajo con Diego, en el taller de Alonzo. Pagan mejor. Y al menos nos reímos.

—Bueno, eso ya es algo —suspiró con alivio—. Siempre te dije que te mantuvieras cerca de Diego.

Diego era su ahijado. Pasamos juntos casi toda la infancia, salvo por nuestras peleas ocasionales. Íbamos a la misma escuela, jugábamos al fútbol después de clase… o en lugar de ir a clase.

Nuestras madres se conocían tan bien que una iba al colegio a recibir elogios, y la otra, a disculparse por los míos. Yo era el aventurero; él, el genio tranquilo. Pero, de algún modo, siempre salía bien parado. Y yo, castigado.

Después de una despedida rápida junto al portón, volví al coche. Tocaba regresar al caos madrileño. Mientras conducía, ya pensaba en la jornada de mañana, con el volumen del rock tan alto que hasta los gallos del pueblo habrían quedado mudos.

Editado: 21.10.2025