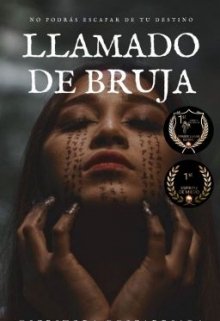

Llamado de bruja

Llamado

Dicen que cuando nació, los espíritus malignos se regocijaron. Su madre lo había ofrendado al diablo antes de su nacimiento y era hermoso como la luz de luna. La huraña mujer parió en completo aislamiento, recluida en su cabaña a las afueras del pueblo; envolvió a la criatura en un manto de lino y cayó muerta tras pegarlo a su pecho y darle de lactar por primera vez.

—Bienvenido a la sinagoga de Satán—alcanzó a murmurar, con su último aliento.

El niño, que había sido concebido sin la participación de un varón, no lloró el día de su alumbramiento, se quedó al lado de la madre muerta y se alimentó de la sangre que brotó de su cabeza al estrellarse contra el suelo. Entonces, gateó fuera de la cabaña y se internó en el bosque.

Yo escuchaba las historias a medias. Me reunía con la gente de la aldea por mera cortesía, después de la misa dominical los acompañaba hasta el único restaurante del pueblo y dejaba que me contaran sus relatos de brujas. Los abuelos encontraban placer en asustar a los más jóvenes, sobre todo una forastera como yo, a quien creían escéptica y frívola. Sin embargo, ante ese cuento tuve que alzar mi mirada y observar al dueño del restaurante con atención.

—¿Tienes miedo, Gabrielle? ¿Te asustan las brujas que entregan sus hijos a su amo?

Me tensé al escuchar mi nombre, pero apoyé mi cabeza contra el vidrio de la ventana a mi lado y me encogí de hombros. Aquel escalofrío que me recorrió la columna vertebral no era producto del miedo.

—Deberías—replicó el anciano.

Permanecí callada y volví a fijar mis ojos en el exterior, fuera del restaurante, la lluvia continuaba cayendo sobre el pueblo. Había comenzado horas antes y no parecía estar por detenerse. Los viejos siguieron hablando, ya sin prestarme atención. Me puse de pie un rato después, cansada de aparentar interés. Era mi última noche en ese pueblo olvidado de la mano de Dios, por la mañana vendería la vieja casita heredada de mi abuela y podría volver a la ciudad.

Salí del restaurante con paso tranquilo, tratando de no llamar la atención, pero antes de que pudiera llegar a la puerta, me detuve en seco.

—A veces distinguimos los ojos del hijo de Asmodeo junto a los límites del bosque—dijo una voz a mis espaldas—. Espera encontrar un viajero incauto al que guiar hacia su sabbat, lo ofrenda a su padre y las brujas que le sirven devoran su carne.

Contuve las arcadas para no vomitar, era demasiado. Salí del restaurante sin voltear a ver quién había dicho algo tan espantoso. Ignoré al perro negro recostado junto a la entrada, permanecía atado a una columna de madera y sentí sus ojos oscuros puestos sobre mí. Aun cuando me había alejado por el camino de piedra que me conducía a casa, podía sentir su mirada siguiéndome. Pese a saber que era imposible.

Esa noche no había ni una miserable estrella en el cielo, maldije la falta de alumbrado público y me eché a correr, aterrada. Llegué a la casa jadeando, con las piernas temblándome por el agotamiento y el terror. Sin siquiera ponerme el pijama, me metí a la cama y me cubrí con las colchas hasta la cabeza. Me dormí con la sensación de que la criatura del bosque vendría por mí, que el demonio de la lujuria me quería para su hijo.

Debió ser el sonido de la lluvia golpeando mi tejado lo que me sacó del sueño intranquilo en el que estaba sumida, el reloj a pilas a un lado de mi cama marcaba las tres de la mañana, haciendo que me tensara. La hora de las brujas. Mi cuerpo se sacudía con violencia mientras me obligaba a acercarme a la ventana de mi habitación, me asomé por ella, en un penoso intento por convencerme de que ahí afuera no había nada.

Un pensamiento se abrió paso en mi mente aquella madrugada silenciosa, aunque no podía recordar de dónde había venido: dicen que si una bruja te llama de cerca es porque está lejos, si te llama de lejos, es porque está cerca. Un agudo dolor en las manos me hizo volver a la realidad, apretaba mis puños con tanta fuerza que me había clavado las uñas en mis palmas.

Giré sobre mis talones, dispuesta a volver a la cama, pero una silueta que capté por el rabillo del ojo me detuvo. Entre la vegetación del bosque, la delgada figura de una mujer se acercaba, acompañada de un perro negro que mostraba los dientes. La palabra bruja resonó en mi cabeza, ahogué un grito. Se movía con gracia, como lo habría hecho la pitonisa de un oráculo griego, y extendía sus brazos delgados hacia mí. Cerré los ojos y apreté mis dientes hasta que las mandíbulas me comenzaron a doler.

Muévete, ordenó mi cerebro, muévete. Pero no había a dónde huir. Volví a mirar el exterior, parpadeé varias veces y la mujer desapareció, aun así, mi cuerpo fue incapaz de relajarse. Me alejé de la ventana y me senté sobre mi cama, entonces esperé.

—Soy Gabrielle—susurré—, deberías temerme, busca el significado de mi nombre.

La respuesta tardó en llegar, cuando pronunció mi nombre, la voz masculina estaba cargada de dolor. Sonreí. El hijo de la bruja era una leyenda viva, veinte años atrás mató a la madre cuando bebió de su pecho y se arrastró al bosque. Y ahora yo lo escuchaba llamarme a lo lejos. Unos dedos pálidos golpearon mi ventana, la abrieron, aunque yo siempre la tuviese con seguro. Su mano apareció entre las sombras, la extendía hacia mí. Me puse de pie una vez más y la tomé.

No podía huir de la oscuridad, ya estaba aquí.