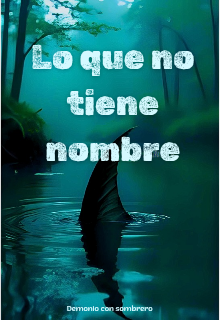

Lo que no tiene nombre

Capítulo 1

Dao abrió los ojos de golpe al escuchar un chapoteo. Solo era un pez, no un monstruo aterrador. La joven exhaló aliviada y dirigió la mirada hacia su padre, que sostenía la caña de pescar.

Detrás resonaba el canto de los primeros pajaritos, que no podían dormir en sus nidos. Desde temprano, ya trinaban baladas y canciones sobre los pantanos tenebrosos de Hak Ek Kuok, que erizaban el cabello y hacían correr escalofríos por la piel de los huérfanos. Pero no solo los pájaros cantaban esas historias. En el pueblo donde vivía Dao también se asustaba a todos con leyendas sobre los pantanos que atrapaban a los pecadores, quienes nunca regresaban a casa. Estos mitos eran defendidos con fervor por adolescentes ruidosos, encantados de asustar a los más pequeños una y otra vez. Sin embargo, Dao ya estaba acostumbrada a esas burlas; había visitado casi todos los lugares supuestamente peligrosos. Y todos resultaban seguros. ¿Acaso ella no pecaba?

—Dao, ¿en qué piensas? —interrumpió repentinamente su padre canoso, bajando la caña sobre una rama que hacía de soporte.

La joven sacudió la cabeza, sin querer hablar. Pero, al notar que la atención se centraba en ella, comenzó:

—Papá, ¿alguna vez estuviste en el extranjero? —preguntó Dao con voz suave y tímida.

El hombre apretó los labios, pensando cuidadosamente la pregunta de su hija. Se rascó la barbilla marrón, en la que se había enredado una hoja, pues habían atravesado arbustos para llegar al río. ¿Por qué? La opción más óptima de todas las conocidas.

—He estado en Myongoguk. Es bastante bonito —murmuró, estirándose para alcanzar su pipa.

—¿Y allí corren gatos por las calles? —era la pregunta que todo visitante del Imperio del Gato Fantasma debía hacer.

—Sí, sí —rió el hombre, encendiendo y aspirando tabaco—. ¡Días enteros se paseaban bajo tus pies! No había por dónde pasar.

Dao soltó una risita, tapándose la boca con la mano marcada por cicatrices.

—Cuando todo esté un poco en orden, ¿iremos a Myongoguk? —propuso él, exhalando el humo hacia un lado para que su hija no respirara aquel olor.

Dao asintió, imaginando ya el viaje a aquel país encantador, con enormes torres blancas, edificios altos y estrechas callejuelas por donde corrían los felinos. Se decía que la nación llevaba el nombre de su gobernante, un apasionado amante de los gatos. Tenía habitaciones completas solo para ellos, sirvientes exclusivos y cojines separados para cada uno. Este amor se transmitió a través de generaciones, hasta convertirse en el símbolo que ahora ondea en la bandera. También se contaba sobre el fiel gato Boju, cuyo nombre reflejaba su estatus de guardián. Fue él quien advirtió al rey sobre un vino envenenado que le llevaron durante una audiencia en el palacio. Solo maullaba y se enfurecía ante la copa. Así, una simple criatura se convirtió en guía de un gran país.

Dao volvió la mirada hacia el río, esperando ver aunque fuera un pez. Pero, lamentablemente, nada apareció. El agua permanecía tranquila, negándole a la familia cualquier posibilidad de cenar algo.

Tras unos momentos, el padre recogió la caña, cerró su mochila y se levantó. Dao lo siguió, acomodándose el largo cabello negro y ondulado que le llegaba hasta la cintura. Pero detrás, se escuchó un chapoteo.

Dao se tensó. Se quedó quieta, sintiendo la mirada de alguien sobre su espalda. Encogió los hombros, como si unos enormes garras pesaran sobre ellos. Bajó la cabeza, dejando que su cabello cayera formando una especie de barrera contra… lo que fuese que estuviera allí.

Al darse cuenta de que la amenaza había pasado, Dao giró lentamente la cabeza hacia atrás.

Y vio a una criatura que la miraba directamente al alma.