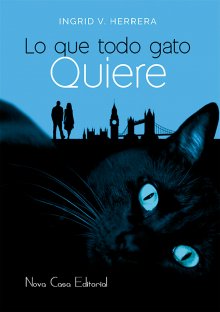

Lo que todo gato quiere

Capítulo 2

Ginger se despertó con el agradable sonido de las gotas de lluvia queriendo traspasar el cristal de su ventanal en la mañana.

Eso y otro sonido.

Cuando la señora Kaminsky no tomaba sus pastillas para los ronquidos antes de dormir… pues roncaba; pero Santo cielo, esa vez superaba el límite de los decibeles. El sonido era tan intenso y rasposo que bien, roncaba con todas sus fuerzas pulmonares o…

Ginger abrazó la almohada contra el pecho y lentamente asomó la cabeza al borde de la cama.

Había una sábana tirada en el suelo en la que se podían distinguir dos bultos extraños.

Con mucha cautela, tomó la sábana de un extremo y la jaló hacia arriba descubriendo dos largas, velludas, desnudas y fuertes piernas saliendo bajo la cama.

—Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhh —gritó Ginger retrocediendo en la cama mientras se aferraba con las uñas a la almohada.

Sintió un golpe bajo en la cama que hizo levantar un poco el colchón del lado donde tenía su trasero. Se levantó tambaleante y trató de subirse a la cabecera de la cama. Parecía una damisela en una isla rodeada por un tiburón.

—¡Auch!

Los golpes en la puerta la sobresaltaron.

—Ginger, ¿qué pasa ahí dentro? ¿Por qué gritaste? ¿Estás bien? —dijo Kamy con la voz amortiguada tras la puerta de madera.

—Ah…sí. Fue solo una cucaracha.

Tremenda cucarachona más bien.

—Ay Ginger, pues mátala, corazón. Espero que no hayas despertado a tus padres, llegaron hace un par de horas.

—Está bien, yo me ocupo, Kamy.

Cuando los arrastrados pasos de Kamy se alejaron por el pasillo, Ginger volvió a asomarse por el borde de la cama pero ya no había nada.

Era como si todo lo que sus padres le habían dicho sobre el Coco se estuviera volviendo realidad.

Se asomó por las otras orillas pero tampoco había nada.

Quería bajarse de la cama y salir corriendo por la puerta pero tenía miedo de que si lo hacía le jalaran el pie y la arrastraran bajo la cama, quien quiera que estuviese ahí.

—Oh, no.

Sebastian.

¡Sebastian estaba ahí! Se lo habían comido.

—Oh, Dios.

Ginger se estremeció de solo pensarlo.

Logró saltar hasta una silla cercana y tomar una larga regla de madera entre sus manos a modo de arma blanca. Aunque no lograra verse peligrosa porque las manos le temblaban como maracas, le daba algo de fuerza mental.

Subió a su escritorio, la puerta ya le quedaba a un lado así que bajó un pie después de otro y despacio pegó la mejilla a la alfombra para ver bien qué diablos era la bestia que habitaba bajo su cama.

Todo lo que su miope vista lograba ver desde esa distancia era un ovillo de piel humana que apenas cabía ahí debajo, sobándose la cabeza.

Aprovechando que el humanoide no le prestaba atención, Ginger se acercó arrastrándose, regla en mano, hacia allá.

Cuando estuvo más o menos cerca para que su arma alcanzara a esa cosa, le picó las costillas con la punta.

—¡Ay! —el individuo dio un respingo volviéndose a golpear la cabeza con la base del colchón.

Volteó y sus ojos se encontraron con los de Ginger que enseguida se abrieron como dos platos tamaño familiar.

Él salió debajo de la cama arrastrándose hacia atrás con gran agilidad y cuando se levantó, Ginger solo podía verle de los pies hasta la mitad de las pantorrillas.

Se levantó ella también y simplemente no dio crédito a lo que vio.

Antes de que Ginger soltara la regla que cayó con un rebote sordo sobre la alfombra, y se cubriera los ojos con las manos, lo vio.

Había un hombre completamente desnudo del otro lado de su cama y ella por poco se orina de miedo.

—¡Dios mío! —exclamó ella. ¿Qué otra cosa podía hacer más que invocar a Dios?

—¡Lo siento! —el hombre retrocedió más y se topó con una cortina púrpura floral que usó como toga romana para cubrirse los atributos masculinos. Esos que ya sabemos cuáles son.

—¿Quién diablos eres tú? —preguntó Ginger mientras se tapaba los ojos con una mano y con la otra tanteaba el piso en busca de la regla.

—¿Yo? ¡Yo soy yo!

—Ah, no me digas —dijo en tono claramente sarcástico—. Pues será mejor que salgas de aquí antes de que te muela a palos —se acercó lo más amenazante que pudo, blandiendo la regla con ambas manos como si fuera un bate de béisbol.

El hombre, cuando vio que ella estaba más cerca, extendió una mano como escudo y suplicó por su vida.

—¡No, por favor!

—¿Por favor? ¿Cómo te atreves a decir «por favor»?

—Diablos. ¿Qué te pasa? ¿Tienes memoria de pez? ¡Soy yo! Recuerda, demonios. Me recogiste ayer. Sebastian.

«Sebastian. Sebastian. Sebastian».

A Ginger se le paralizó la sangre, se coaguló y luego se secó.

Estaba petrificada.

Confundida, acorralada, no estaba segura de poder creer semejante cosa; la parte racional de su cerebro se aferraba a negarlo y salir corriendo por ayuda, sin embargo, Ginger era predominantemente incrédula y fácil de influenciar.

Aun así no había forma racional por la cual creerle a aquel sujeto, sin embargo, algo en el cerebro de Ginger hizo clic; una neurona se conectó con otra y en una milésima de segundo recordó el día de ayer.

La bola de pelos huyendo del carnicero, la bola de pelos mirándola de forma penetrante, la misma bola de pelos que había acariciado, la que se le había restregado en la pierna ronroneando, la que había acogido en su casa de contrabando y le explicó todas aquellas cosas vergonzosas de la caja de arena ¿Cómo le dijo? Ah, sí. El pis y el pup.

Sus mejillas se encendieron y luego, jadeante, se fijó en la fina cadena de oro que colgaba de su cuello y el óvalo que descansaba en el hueco entre sus dos clavículas.

«Sebastian».

—Soy yo.

Su profunda voz distaba mucho del maullido agudo con el que lo había conocido y de inmediato levantó la vista y lo miró a la cara.

Casi le da una segunda era de hielo en la sangre al ver lo embriagadoramente atractivo que era.