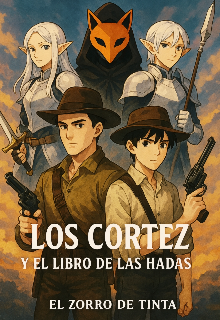

Los Cortez y el libro de las hadas

Capitulo 28: El Temblor De La Espada

Los cuatro guerreros llegaron a las afueras de la Ciudad Carmesí abrazados por la noche.

Julio quedó maravillado por la belleza del lugar, pero el temor seguía latiéndole en la piel. Su mano temblorosa se movía al ritmo torpe de su corazón, delatando aquello que intentaba disimular.

Ricat lo notó.

Se acercó, apoyó una mano en su hombro y le regaló una sonrisa tranquila. Julio intentó devolverla, pero el gesto se quebró cuando una figura humana emergió entre las sombras con paso lento.

—Hola, Romburo —saludó el hombre encapuchado.

—¡Silvio! ¿Qué haces aquí? —preguntó Romburo, sorprendido.

—Armelius me envió semanas antes para reunir información. Dijo que buscara una manera sencilla de que cumplieran su objetivo. —Su mirada recorrió al grupo, evaluándolos—. Dejen la carreta escondida. Yo los guiaré por la entrada adecuada.

Tras ocultarla, los cuatro lo siguieron a prudente distancia. La desconfianza flotaba en el aire como un olor invisible.

—Oye, Romburo… ¿de verdad confías en él? —susurró Julio, inquieto.

—Pues… no mucho —respondió Romburo—. Armelius no mencionó nada de esto. Mantente alerta.

Caminaron hasta llegar a la entrada de unas antiguas cloacas. El hedor les golpeó de inmediato, penetrante y fétido.

—¿Entraremos por aquí? Esto apesta —gruñó Julio, tapándose la nariz.

Silvio soltó una risa seca.

—Es el olor de la muerte. ¿Nunca has matado? Cuando el alma abandona el cuerpo, lo último que le importa es retener la mierda.

Julio apretó la mandíbula. Quiso responderle, pero se tragó el impulso.

—Las cloacas están conectadas con las catacumbas —dijo Silvio—. Ahí está escondido el Rey de la Suerte. Pero tengan cuidado: hay trampas y bestias por todas partes. Para activar el teletransporte deben tomarse de las manos, de dos en dos. El musculoso con el del sombrero… y Romburo con la chica linda.

Julio estalló.

—Oye, idiota, ¿no ves que es una chica?

Ricat lo miró, sorprendida.

—Gracias, Julio —susurró.

Silvio levantó ambas manos.

—Tranquilo, no lo sabía. Mis disculpas. Ahora háganlo, es la única forma de entrar.

Romburo y Xina se tomaron de las manos. Un resplandor emergió del suelo y los envolvió hasta tragárselos por completo.

Ricat extendió la mano hacia Julio, con un leve rubor que suavizaba sus facciones. Él dudó, inquieto por Silvio, pero confió en ella y tomó su mano.

El portal los desintegró en fragmentos de luz.

Al abrir los ojos, se encontraron en un cuarto oscuro donde el olor a podredumbre era casi insoportable. Un sonido metálico —como cadenas arrastrándose— resonaba alrededor.

Julio desenfundó su revólver. El arma comenzó a iluminarse, arrancando sombras del lugar y revelando el horror que los rodeaba: cinco ghouls adultos —dos hombres y tres mujeres—, con marcas de tortura, piel desgarrada y ojos blancos, vacíos, como lunas muertas.

Julio dio un paso atrás, helado.

Entonces apareció un sexto ghoul.

Era un niño.

El corazón de Julio se hizo añicos.

Sintió que una herida vieja, escondida bajo capas de valentía obligada, se abría de nuevo.

Ricat, notando su parálisis, alzó la espada.

—Julio, tranquilo. Ya no están vivos. Tenemos que luchar —gritó.

Los ghouls se lanzaron sobre ella. Ricat los mantenía a raya con movimientos precisos, retrocediendo, girando, evitando cada golpe.

—¡Julio, reacciona, idiota! —rugió mientras bloqueaba un ataque.

Un ghoul femenino corrió hacia él con una espada oxidada. Julio quiso moverse, pero las piernas no respondieron.

En el último segundo apretó el gatillo: la cabeza de la criatura estalló en un chorro oscuro.

Luego disparó a los dos que atacaban a Ricat, salvándola de ser rodeada.

—Perdón, Ricat… yo… nunca había visto algo así —balbuceó, con la voz rota.

—No pasa nada —respondió ella, sin bajar la guardia—. Pero debemos acabar rápido. Podría haber un nigromante cerca.

Se lanzó de nuevo a la ofensiva.

Su espada trazó un arco mortal y decapitó a dos ghouls de un solo giro.

Solo quedaba el niño.

El pequeño ghoul corrió hacia Julio. Él levantó el arma, pero su mano temblaba tanto que parecía a punto de soltarla.

No puedo… No otra vez. No un niño.

Un recuerdo fugaz —un grito, una pérdida, un rostro borroso por el tiempo— le cruzó la mente como un relámpago cruel.

Su respiración se volvió un jadeo desesperado.

Ricat lo vio. Y por primera vez esa noche, en sus ojos apareció un brillo distinto: compasión, dolor… quizá un eco de sus propias heridas.

Sin dudar, se adelantó. Su espada cayó como un rayo, partiendo al niño en dos.

El silencio que siguió pesó como una lápida.

Ricat guardó la espada y caminó hacia Julio despacio, temiendo romperlo aún más.

—Julio… —susurró—. Mírame.

Él levantó la vista, los ojos vidriosos.

—No hicimos nada malo —dijo ella, apoyando una mano sobre su hombro—. Solo los liberamos. A todos… también a ti.

Y lo abrazó. No como una guerrera, sino como alguien que reconoce el dolor ajeno porque lo ha sentido en su propia carne.

Julio correspondió el abrazo.

Sintió que algo en él cedía: un nudo antiguo, una culpa enterrada, un miedo que llevaba años sin nombre.

Era la primera vez en mucho tiempo que permitía un abrazo sincero sin sentirse menos.

La primera vez que no se vio débil por temblar.

La primera vez que cerró los ojos… sin miedo.

En las catacumbas silenciosas, entre cadáveres liberados, Julio entendió que por fin no estaba luchando solo.

Fin del capítulo 28.

Editado: 25.01.2026