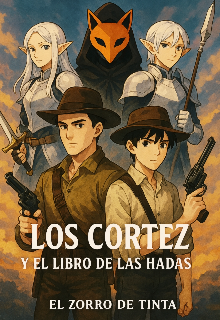

Los Cortez y el libro de las hadas

Capitulo 29: El Eco De La Bestia

Romburo y Xina fueron transportados a una habitación perdida en las cloacas: un salón que alguna vez fue comedor, ahora devorado por moho y sombras, con antorchas que chisporroteaban como si temieran respirar.

—Romburo, mantente alerta —susurró Xina—. Mi maldición de vampiro… percibo enemigos. No están lejos.

La inquietud se le trepaba por el pecho como un animal sin nombre.

—Fue una trampa. Quisieron separarnos —gruñó Romburo—. Maldición… espero que Julio y Ricat estén vivos.

—Lo estarán. Pero nosotros no si seguimos quietos. Mira…

Una garra huesuda, enorme, se aferró al marco de la entrada.

Un hombre lobo demacrado, pero imponente, emergió de la sombra.

Su cuerpo parecía tensado por una furia que no sabía contenerse.

No hubo rugido previo. No hubo advertencia.

Saltó hacia Xina como una flecha de hambre pura.

Pero Romburo ya estaba moviéndose.

Con un rugido que parecía arrancado del fondo de su pecho, lanzó su hacha con tal potencia que golpeó al monstruo en pleno salto y lo estampó contra la pared. El impacto retumbó en todo el salón, sacudiendo incluso las llamas temblorosas.

El hombre lobo quedó aturdido un instante…

El suficiente para firmar su muerte.

Romburo clavó el filo de su hacha en el suelo.

Un crujido profundo recorrió la piedra, como un gigante despertando.

Rocas afiladas brotaron del piso cual lanzas furiosas, perforando al monstruo.

El estallido húmedo que siguió fue acompañado por un aullido que parecía partir el mundo.

—Xina, vámonos —ordenó, con voz de trueno—. Ese era un condenado lunar. Vendrán más.

—Ya los siento… varios. Corre.

Xina lanzó una bomba de olor. El estallido liberó una nube ácida que enmascaró su rastro. Ambos se lanzaron por el pasillo, deseando encontrar a Julio y Ricat antes de que las sombras los encontraran primero.

Mientras tanto, Julio y Ricat avanzaban por las catacumbas, donde el silencio mordía más que cualquier monstruo.

Julio caminaba con un temblor escondido, como si cargara una herida abierta bajo la piel.

—Julio… ¿cómo estás? —preguntó Ricat, sin detener el paso.

—Bien. Solo… me sorprendió todo. Nada grave.

Mintió sin convicción.

La vergüenza le subió al rostro como un rubor de fuego.

Ricat lo notó, pero respetó ese silencio que a veces es también un escudo.

Llegaron a una puerta de madera agrietada. Cada veta parecía pulsar como si tuviera un corazón dentro. La energía oculta allí erizó la piel de ambos.

—Cúbrete —dijo Ricat.

Le dio una patada y la puerta se abrió con un crujido seco.

La penumbra los recibió. Roedores corriendo. Un olor a sangre vieja y miedo rancio. Julio alzó su revólver; el brillo mágico iluminó el recinto.

Y entonces lo vio.

El tuerto.

Colgado en la pared por cada extremidad, consumido hasta los huesos.

Barba larga, piel pálida, heridas recientes arrastradas como cicatrices mal cerradas.

Un cadáver que aún respiraba.

—Julio… Julio… ¡Ayúdame! —gimió, su voz rota como una cuerda al borde del quiebre.

—¿Lo conoces? —preguntó Ricat.

—Sí —respondió Julio, apretando los dientes—. Era mi compañero.

Apuntó directo a su rostro.

—Contesta, cabrón: ¿les hiciste algo a Juan y a su familia?

—¡No! ¡Te lo juro! —sollozó el tuerto—. Me atraparon antes. El banquero… ese brujo… me mandó aquí. ¡Por favor… hermano… no me dejes así!

Julio bajó apenas el arma.

Asintió a Ricat.

Ella cortó las ataduras con precisión quirúrgica.

El tuerto cayó casi sin peso. Ricat lo sostuvo como si fuera un niño hecho de huesos y pena.

—Bebe —le ofreció una poción—. No cura, pero te mantendrá en pie.

Él bebió con desesperación, tomó su ropa y su rifle.

—No intentes nada raro —le advirtió Julio, con un filo oscuro en la voz—. Te lo digo claro: no tienes una tercera oportunidad.

El tuerto no contestó. Estaba temblando demasiado.

Iban a salir cuando una figura emergió de la esquina más oscura.

Piel pálida.

Cabello blanco que caía como nieve corrupta.

Una sonrisa torcida, casi delicada… pero llena de veneno.

—¿A dónde llevan a mi mascota? —preguntó la figura.

Eduart de la Espada Negra.

Sus ojos encontraron a Julio.

Y brillaron con gusto.

Con hambre.

—Oh… tú. Qué maravilla. Justo estaba buscándote. Tú y tu hermano serán perfectos para mis juegos. El tuerto ya no sirve… pero tú… tú vales más que su vida entera.

El tuerto colapsó en puro miedo.

—¡Es él! ¡Julio, mátalo! ¡Por Dios, mátalo!

—Preferiría abrirte un agujero en la frente —escupió Julio, apuntando.

Eduart sonrió, encantado.

—Sigues siendo impulsivo. Adorable.

—Entonces te encantaré yo —rugió Ricat.

Su espada cayó en un tajo feroz que rozó el costado de Eduart.

Este se movió como si las sombras lo empujaran fuera del peligro.

—Todo ese músculo —rió Eduart—… y aún así tan lenta.

Atacó directo al cuello.

Ricat apenas levantó la espada.

El choque retumbó como un trueno en un cuarto cerrado.

Julio disparó, pero Eduart danzó entre los destellos.

Parecía que el aire mismo lo protegía.

—No pueden conmigo —dijo, esquivando a Ricat con un ritmo casi poético—. Los romperé a pedazos antes de que puedan pronunciar mi nombre.

Y entonces ocurrió.

Un instante de pausa.

Un parpadeo.

Una grieta mínima en su defensa.

Julio no la desperdició.

—¡Tiempo! —gritó.

El hechizo se desplegó.

El mundo se espesó.

Los sonidos se volvieron lentos, como si el universo respirara bajo el agua.

Julio apuntó con precisión perfecta.

Disparó.

La bala mágica estalló en el hombro de Eduart y lo lanzó lejos, rompiendo piedra y madera a su paso.

El humo se elevó.

Pero Eduart ya no estaba donde debería.

Estaba encima de Ricat.

Editado: 14.02.2026