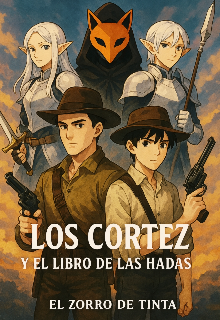

Los Cortez y el libro de las hadas

Capitulo 30: La Ruptura

En la ciudad carmesí, las murallas temblaban con el rumor del amanecer. El ejército carmesí se preparaba para recibir al ejército celeste, cuya proximidad teñía el horizonte con un presagio inquietante. Deimon, Espada de la Furia, observaba desde lo alto, esperando la aparición de Armelius.

—Deimon —la voz de Elrid Puños de Acero resonó como un martillazo—. Silvio llevó a los guerreros de Armelius a las catacumbas. Son cuatro: dos hombres y dos mujeres.

—¿Son fuertes? —preguntó Deimon sin apartar la mirada del horizonte.

—Al parecer no —respondió Elrid—. Son marginados que Armelius atrapó para usarlos como carne de cañón: Ricat, Xina, Julio y Romburo. Ninguno tiene título, así que no representan peligro… salvo quizás Romburo, que es aventurero. Tal vez pueda contra los Condenados de la Luna y los ghouls, pero Eduart podrá con él.

—Julio… nombre extraño, ¿no crees? —murmuró Deimon, pensativo.

En las catacumbas, la batalla ardía como una herida abierta. El choque entre Ricat y Eduart de la Espada Negra hacía vibrar el aire con cada impacto.

Ricat bloqueaba los ataques, pero la velocidad de Eduart era un filo imposible de seguir. No podía contraatacar. El miedo a herir a Julio la atenazaba, y Eduart lo sabía. Saboreaba ese temor. Lo quebraba. Buscaba un descuido, uno solo, para arrancar una extremidad… o algo peor.

Julio observaba con el corazón en llamas. No podía herir a Eduart cuerpo a cuerpo; y si disparaba con verdadera potencia, corría el riesgo de atravesar a Ricat. La velocidad del Espada Negra hacía imposible un tiro seguro.

Eduart disfrutaba cada segundo.

El dolor ajeno era su vino.

La desesperación, su festín.

—Entre más pronto acepten su destino… menor será su sufrimiento —gritó, hundiendo la espada en el hombro de Ricat.

La hoja entró con un sonido húmedo. Eduart sintió el latido bajo el metal… y sonrió.

Pero Ricat no cedió.

A través del ardor del acero, alzó la mano y atrapó la cabeza de Eduart, hundiendo los dedos en sus sienes. Sus miradas chocaron: la de él, llena de éxtasis oscuro; la de ella, feroz, encendida.

Con un rugido mudo, Ricat estrelló su frente contra la de él.

El crujido resonó como un trueno.

Eduart retrocedió entre risas.

Ricat cayó de rodillas. Su respiración se quebró. El mundo se le volvió negro. Su cuerpo cayó, con la espada aún clavada.

Julio dejó de pensar.

Su cuerpo se lanzó por pura lealtad: empujó a Eduart fuera de la sala, estrellándolo contra la pared del pasillo. Sin darle respiro, alzó el arma y disparó.

Pero la ira… la ira no sabe medir.

El disparo fue brutal, desbordado.

El impacto golpeó el pecho de Eduart con un estallido feroz. La implosión lanzó fragmentos ardientes que quemaron los brazos de Julio. Aun así, corrió hacia Ricat para protegerla.

Entonces lo sintió.

El calor.

Primero tibio. Luego ardiente. Después insoportable.

Como si una estrella hubiera despertado bajo tierra.

Ricat abrió los ojos. Blancos. Absolutos.

—R-Ricat… —susurró Julio, incapaz de reconocerla.

Ella lo tomó de los brazos. Su fuerza era inhumana. Y lo arrojó contra la pared opuesta con un solo movimiento. Julio perdió el conocimiento antes de caer.

Ricat se levantó.

El aire vibraba alrededor de ella. La sangre de su herida retrocedía, cerrándose. Sus músculos se tensaban con una fuerza salvaje. Su respiración era un gruñido profundo.

La Berserker había despertado.

El humo de la explosión se disipó, revelando a Eduart tambaleante. Su pecho sangraba; su respiración era un silbido roto… pero sonreía.

Sonreía como un devoto ante un dios monstruoso.

—Así que… éste es tu verdadero rostro… —jadeó, saboreando su propia sangre—. Perfecto.

Ricat no respondió.

Los berserkers no hablan.

Solo destruyen.

El pasillo respiró muerte antes del primer golpe.

Ricat avanzó dominada por el instinto: un animal sagrado hecho furia. Sus ojos blancos ardían con un poder que desafiaba la razón.

Eduart levantó la Espada Negra como quien presenta una ofrenda.

—Qué hermosa maldición… —susurró.

La embestida llegó sin aviso. Ricat golpeó con fuerza descomunal. El impacto hizo vibrar el metal. El siguiente golpe estuvo a punto de partir el brazo de Eduart. Retrocedió, no por miedo… sino para saborear el temblor de su propia vida.

—La pelea dejó de ser un baile… —murmuró—. Ahora es un terremoto.

Eduart activó su danza oscura: saltos cortos, deslices veloces, sombras que cortaban el aire. Pero Ricat era una tempestad. Se regeneraba a cada corte. A cada segundo era más feroz.

—Si hubieras nacido en mi tierra… serías una reina de guerra —dijo él.

Ricat respondió con un rugido que sacudió la piedra.

El pasillo colapsaba con cada choque. Los pilares estallaban ante sus golpes. Eduart usaba los escombros como apoyo, pero la diferencia era inevitable.

Mientras ella sanaba… él se desmoronaba.

Eduart sintió miedo.

Y ese miedo lo exaltó.

Intentó una estocada directa al corazón, perfecta para matar a cualquier monstruo.

Ricat atrapó la hoja con la mano desnuda.

La herida se cerró.

Eduart quedó petrificado.

Ella tiró de la espada, forzándolo a acercarse, y lo estrelló contra la pared. Las costillas de Eduart crujieron.

Cayó de rodillas, tosiendo sangre.

—Perfecta… —susurró entre risas rotas—. Eres… perfecta…

La oscuridad respondió.

Eduart plantó la Espada Negra en el piso. La hoja vibró, hambrienta. La sangre del suelo serpentó hacia ella como tinta viva. La suya también fue absorbida. Sus venas se ennegrecieron, hinchándose.

—Bebe… —jadeó—. Dame más…

La espada obedeció.

Eduart desapareció y reapareció detrás de Ricat con una velocidad imposible. El tajo silbó como un relámpago. Ricat tuvo que agacharse para no perder la cabeza.

El choque reinició la tormenta.

Editado: 14.02.2026