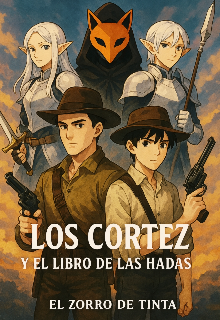

Los Cortez y el libro de las hadas

Capitulo 32: El Límite De La Calma

—¡Lárgate, Julio! No eres más que la desgracia de esta familia. Vete… y aléjate de mi hijo.

El grito seguía retumbando en su cabeza cuando una bofetada lo arrancó del recuerdo.

—¡Reacciona, Julio! —gruñó el Tuerto—. No puedo seguir cargándote.

Julio abrió los ojos con dificultad. El mundo pesaba, borroso, hasta que reconoció el rostro frente a él. Instintivamente lo empujó, obligándolo a retroceder un paso.

—¿Dónde está Ricat…? —preguntó con la voz áspera—. ¿Y mi arma?

El Tuerto le lanzó el revólver sin cuidado.

—La machorra se quedó peleando con el Pálido.

La palabra bastó.

Julio se giró con furia y le encajó un puñetazo seco en la cara.

—Ten cuidado con cómo te refieres a Ricat, idiota.

El Tuerto retrocedió, se limpió la sangre del labio y, lejos de enfurecerse, sonrió con desprecio.

—Mírate… el gran Julio Cortez, el terror de Villa —escupió—. ¿Desde cuándo sientes aprecio por alguien que no seas tú o tu hermano, el puto? No sé a qué juegas, Julio, pero ambos sabemos que ya tenemos la mierda hasta el cuello. Deja de intentar ser el héroe. No te queda.

Cada palabra fue una flecha.

Julio sintió el impulso de dispararle ahí mismo. Su dedo rozó el gatillo… pero se detuvo. Respiró hondo. Cuando avanzó, lo hizo con una calma tan densa que el aire pareció tensarse. Paso a paso. Sin prisa.

Incluso el Tuerto dudó.

—Sé que no soy un héroe —dijo Julio, con voz baja y firme—. No hay día en que los recuerdos de mi pasado no me quiten el sueño. Pero hay algo que tengo claro: no soy como ustedes.

Se detuvo frente a él.

—Mi hermano siempre será mi prioridad. Igual que esa mujer y los compañeros que están luchando por sacarnos de aquí. Tú eres un traidor… y tu vida no vale nada.

El Tuerto tragó saliva.

—Te iba a matar —continuó Julio—, pero antes quiero que sufras todo lo que le hiciste a la familia Hernández.

Julio se dio la vuelta. El Tuerto, creyendo que el peligro había pasado, se relajó apenas un segundo.

Fue suficiente.

Julio giró y le asestó un segundo puñetazo, limpio y brutal, que lo mandó al suelo.

—Vuelve a llamar puto a mi hermano —dijo, mirándolo desde arriba— y haré que ahora te llamen el Mudo.

Se alejó un paso y habló sin emoción:

—Levántate, basura. Aún tenemos que encontrar a Ricat.

El Tuerto se incorporó con dificultad. Ambos avanzaron, Julio al frente, alerta.

En la entrada de la Ciudad Carmesí, dos ejércitos de más de cinco mil soldados aguardaban el combate.

—Será difícil proteger al pequeño rey —dijo Alzohur, con el ceño fruncido.

—Lo sé —respondió Armelius mientras asentía—. Pero confío en que podrás hacerlo, Alzohur, Lanza de la Justicia.

Alzohur sonrió con nostalgia.

—Hace mucho que nadie me llama así. Casi había olvidado mi título.

—No lo olvides —dijo Armelius—. Es lo que nos inmortaliza como guerreros. Allá afuera aún hay quienes te recuerdan por ello.

Armelius miró hacia el frente. Una figura se acercaba.

—Bien, Alzohur. Debo ir a ganar tiempo. Te encargo al rey.

—Sí —respondió Alzohur con firmeza.

Armelius avanzó hasta encontrarse con Deimon. Se miraron con desafío, aunque la calma de Deimon era inquietante.

—General Armelius, Caballero de la Espada del Amor —dijo Deimon inclinando la cabeza—. Es un honor conocerlo. Siempre lo he admirado.

Armelius lo observó con atención. No había burla en sus palabras.

—Si me admiras —respondió—, ¿por qué comandas un ejército contra mi rey en lugar de apoyarme?

Deimon sonrió, educado.

—Porque una cosa es mi inspiración… y otra muy distinta, mi trabajo. Pero tenga por seguro que le daré una muerte honorable.

—Entonces tengamos un duelo uno a uno —propuso Armelius—. Representemos a nuestros reyes y evitemos muertes innecesarias.

—¿Confía demasiado en su habilidad… o cree que me tragaré su cuento? —replicó Deimon—. Sé que solo está ganando tiempo para que las ratas que envió busquen a mi rey. Pero no lo lograrán. Mi compañero, Eduart de la Espada Negra, ya los está cazando.

Deimon sonrió, esta vez con amenaza.

—Aun así, acepto. Mi Espada de la Furia contra tu Espada del Amor.

—Cuando quieras —dijo Armelius, desenvainando y adoptando postura de guardia.

---

En las catacumbas, una habitación oscura apestaba a muerte.

El Viajero del Velo avanzaba abriéndose paso con su magia, apartando cadáveres de ghouls y condenados de la luna. De pronto, unos ojos brillaron con furia bestial.

Un grito anticipó el ataque.

Ricat, en su estado berserker, cargó con violencia, empujando los cuerpos como si fueran simples piedras.

El Viajero permaneció inmóvil. Alzó la mano y pronunció el hechizo que había creado solo para ella:

> Ricat, vuelve al filo y suelta el abismo,

no naciste para caer, sino para sostenerte.

Da la mano a la fuerza de tu madre,

reposa en la calma de tu padre,

escucha la astucia del zorro que te nombra.

La sangre no escribe tu destino,

la muerte te observa, pero no te reclama;

es la vida quien pronuncia tu nombre

con voz que aún tiembla por ti.

Despierta y descansa, fiera del mundo:

cuando abras los ojos al regreso,

estarás en el lugar donde te aman.

Ricat cayó en un sueño profundo. El aumento de sus músculos se desvaneció lentamente hasta que su cuerpo volvió a la normalidad.

El Viajero se acercó y acarició su cabeza.

—Ya estás a salvo, pequeña. Descansa.

Con un gesto, la envolvió en su magia y la transportó al Pueblo de la Rosa, al cuarto que había sido de Julio y Pedro, sin que nadie lo notara.

Luego, el Viajero del Velo desapareció.

Como si nunca hubiera estado allí.

Fin del capítulo 32

Editado: 14.02.2026