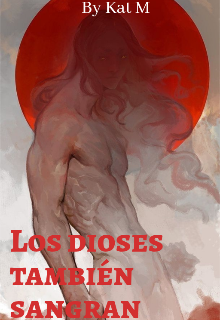

Los dioses también sangran [boys Love]

Capítulo 21

Damián

Me encontraba frente a una flor blanca, tan delicada que parecía brillar con su propia luz en medio de la hierba. El viento soplaba suave, acariciando los pétalos, y a mi lado estaba él… un hombre joven, de cabellos oscuros similares a la noche y de ojos cálidos que siempre me miraban con confianza , mi papá Dastian.

Era un recuerdo. Un fragmento de mi niñez. Tenía apenas diez años.

—Vamos, Damián, yo sé que puedes —me animó mi padre, con esa sonrisa que me daba fuerzas aunque yo temblara.

—En verdad lo intento, papá… —respondí, apretando los puños, la mirada fija en aquella flor.

Extendí la mano, intentando extraer la energía que dormía dentro del tallo sin llegar a tocarlo. Sentía la vibración, el cosquilleo en mis dedos, pero el poder no terminaba de fluir.

—De verdad quiero aprender a controlar mis poderes… —mi voz sonó quebrada, un hilo entre frustración y miedo—. Yo… no quiero lastimar a nadie.

Mi padre se agachó a mi altura y colocó su mano sobre mi hombro, firme y cálido.

—Lo sé, Damián —me dijo con una certeza que atravesó mis dudas—. Sé que jamás lastimarás a nadie.

El aire se llenó de paz. Durante un instante creí que aquel momento duraría para siempre, que bastaba su voz para alejar mis temores.

Pero el recuerdo tembló. La imagen de la flor se distorsionó, y la sonrisa de mi padre comenzó a desvanecerse como humo arrastrado por el viento.

Abrí los ojos de golpe, jadeando. Un dolor punzante me atravesaba la cabeza, como si miles de agujas se clavaran en mis sienes. Intenté moverme, pero un frío metálico me oprimía el cuerpo.

Estaba atrapado.

Parpadeé varias veces, mi vista nublada por la luz blanca y artificial que caía sobre mí. Poco a poco comprendí: me encontraba dentro de una especie de estructura de metal. Podía sentir las placas heladas ajustadas contra mis brazos, mi torso, mis piernas… inmovilizado de tal forma que lo único libre era mi cabeza.

Giré los ojos con desesperación, buscando una salida, alguien, lo que fuera. Pero lo único que vi a mi alrededor fueron paredes grises, lisas, con extraños símbolos iluminados en un tono azulado que palpitaban como si respiraran. El zumbido bajo y constante me confirmó lo que temía: no estaba en ningún lugar conocido.

Era una nave.

Un nudo de miedo se apretó en mi garganta. Intenté forzar mis poderes, pero nada respondía. Era como si me hubiesen arrancado toda la fuerza, como si mi cuerpo ya no me perteneciera. Tiré contra los amarres de metal hasta que los músculos me ardieron, pero todo fue en vano.

Estaba solo.

Completamente solo.

El eco de mi respiración se mezclaba con el sonido mecánico del lugar. La desesperación comenzó a colarse en mi pecho, y por un instante quise volver al recuerdo, a la voz de mi padre diciéndome que nunca lastimaría a nadie.

Pero la realidad era distinta.

Aquí, alguien más quería verme quebrado.

Pasaron varios minutos en los que el silencio me devoraba. Apenas podía oír el zumbido de la nave y mis propios latidos retumbando en mis oídos. Entonces, la puerta se abrió con un silbido metálico, y un grupo de hombres de cabellos platinados entró con pasos firmes y sincronizados. Sus miradas frías no mostraban emoción alguna.

Sin decir palabra, me sacaron de aquella estructura. Sentí cómo mis brazos eran forzados tras mi espalda, sujetos con fuerza. Cada movimiento era un recordatorio de mi debilidad, de lo inútil que resultaba luchar. Mis piernas me respondían con dificultad, pero ellos no me dieron tregua: me empujaban a caminar, arrastrándome como si fuera un prisionero sin valor.

Finalmente llegamos a una sala más amplia, donde el aire se sentía más pesado, más solemne. Frente a mí estaba él.

Eirian.

Los hombres me arrojaron hacia adelante, y caí de rodillas contra el suelo metálico. Un dolor punzante recorrió mis piernas, pero lo ignoré; mi atención estaba fija en el hombre que ahora avanzaba hacia mí.

Con calma, con esa sonrisa venenosa que me revolvía el estómago, Eirian se inclinó frente a mí y, sin previo aviso, me tomó del cabello. Tiró con fuerza, levantando mi rostro hacia lo alto. Mis dientes se apretaron con rabia contenida, pero no le di el gusto de un grito.

Me obligó a mirar.

Delante de nosotros, más allá de una ventana inmensa, se extendía lo que parecía un coliseo gigantesco. Lo que vi me heló la sangre.

Era un estadio.

Los asientos se elevaban en gradas interminables, llenas de espectadores que rugían de expectación. Todos, absolutamente todos, compartían la misma marca en común: cabellos platinados que brillaban con la luz artificial, ojos fríos clavados en el centro del escenario.

No eran cientos.

Eran miles.

El rugido de la multitud era ensordecedor, vibraba en mis huesos como un trueno constante. Cada mirada era un cuchillo, cada grito, una sentencia. El espectáculo estaba a punto de comenzar… y yo era el espectáculo.

Eirian inclinó su rostro junto al mío, con su voz venenosa rozándome el oído:

—Míralos bien, Damián. Han venido todos para ti.

Observé, con el pecho aún agitado por el golpe, cómo en el centro del coliseo sacaban a Airien. Lo arrastraban entre cuatro guardias platinados, sus pies apenas rozando el suelo metálico. A pesar de estar reducido, su mirada mantenía ese brillo desafiante.

Lo colocaron en medio del estadio, donde una enorme estructura de cadenas colgaba como un símbolo de humillación. Con movimientos bruscos, lo amarraron, extendiendo sus brazos hacia los lados, crucificado en hierro, expuesto ante todos.

Mi garganta se secó. El rugido de la multitud se intensificó, como si la sola presencia de Airien los enfureciera y al mismo tiempo los llenara de expectación.

Eirian, aún sujetándome por el cabello, inclinó su rostro hacia el mío. Su voz era un veneno que me helaba las venas:

—¿Sabes lo que pasará, Damián? Ya lo viste una vez… con esos infelices que te criaron.

#3261 en Fantasía

#8113 en Novela romántica

hay amor y aventura, hay tristeza y felicidad, hay amor entre hombres

Editado: 01.11.2025