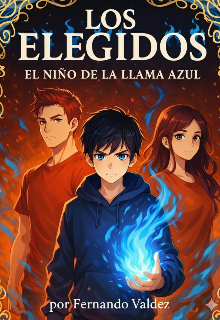

Los Elegidos: el niño de la llama azul.

Capítulo 24: La prueba del eco

La señal llegó al día siguiente, en un lugar tan cotidiano que por un momento creyeron que todo era coincidencia.

Emilia estaba en su casa, revisando la hoja con el dibujo que Bruno había dejado, cuando notó algo extraño: bajo la luz del sol, una segunda capa de tinta se revelaba. Eran coordenadas.

Un punto en el mapa.

Una cita.

Cuando se lo mostraron a Damián, algo vibró en su interior, como un eco antiguo.

Tomás no dudó.

—Si quiere que vayamos… vamos.

La ubicación los llevó a las afueras de la ciudad, a un viejo galpón ferroviario abandonado.

Pero lo más raro no era el lugar.

Era la hora escrita en el margen: 03:03 a. m.

—¿Está bromeando? —gruñó Tomás—. ¿Una trampa a las tres de la mañana?

—¿Y si no es una trampa? —dijo Damián—. ¿Y si es una prueba?

Emilia no dijo nada. Cerró los ojos, y por primera vez, usó su don sin temor.

Puso las manos sobre el suelo.

Sintió algo.

Una vibración emocional. Vieja, intensa… y dolida.

—Alguien lloró acá. Hace poco —dijo, abriendo los ojos—. Fue una despedida. O un adiós.

Esperaron.

La madrugada cayó sobre ellos con su frío más crudo.

Y entonces, sin ruido, una luz se encendió dentro del galpón.

No una bombita.

Una especie de linterna oscilante, que proyectaba sombras al azar.

Damián fue el primero en entrar.

Adentro, encontraron una mesa.

Y sobre ella, tres objetos:

Una piedra negra con una grieta,

una pluma metálica,

y un vaso con agua.

Una nota los acompañaba:

“Cada uno elija.

El que comprenda su símbolo,

estará más cerca de sí mismo.

—B.”

Tomás frunció el ceño.

—¿Qué es esto? ¿Una especie de ritual?

Damián, sin dudar, extendió la mano y tomó la pluma metálica.

Apenas la tocó, una imagen lo golpeó:

Una bandada de pájaros oscuros sobrevolando su casa. Su madre llorando frente a la puerta cerrada de su habitación. Él, encerrado en su mente.

—Es libertad —murmuró—. Pero también es aislamiento.

Tomás eligió la piedra.

Y en cuanto cerró el puño alrededor de ella, sintió el calor recorrer su brazo.

Una voz antigua, ronca, como su padre en los peores días:

“Sos débil sin tu rabia.”

Y otra más suave:

“No. Sos fuerte a pesar de ella.”

Tomás dejó escapar un gruñido, pero no soltó la piedra.

Emilia tocó el vaso con agua.

Y lo sintió cambiar.

Dentro, un torbellino apareció.

Imágenes de su infancia, el accidente de su hermano, su impotencia.

Pero luego… la sanación.

El perdón.

Cuando se miraron entre ellos, sabían que la prueba no había sido física.

Había sido interior.

—Nos está observando —dijo Damián.

—Nos está preparando —añadió Emilia.

En la pared, detrás de ellos, una frase se iluminó, como si la tinta reaccionara al calor del aire:

“La guerra no empieza afuera.

Empieza cuando ya no sabés quién sos.”

Y bajo esa frase… un nombre pintado con trazos fuertes:

ANUAR.

—¿Qué es eso? —preguntó Tomás, casi en un susurro.

Damián se acercó. Tocó la pintura.

Y en ese instante, una visión lo arrojó al suelo.

No fue una imagen.

Fue una presencia.

Oscura. Desgarrada.

Alguien —o algo— que los había estado observando desde hacía tiempo.

Y ahora… se estaba acercando.

#2356 en Fantasía

#443 en Magia

magia aventuras accion viajes fantacia, autismo amor familia amistad, fantasía épica mágica

Editado: 03.03.2026