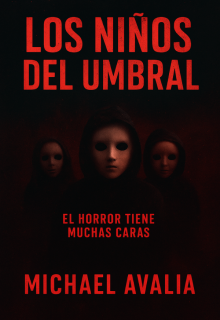

Los niños del umbral

Los del recreo

Los del recreo

(Un capítulo de Los niños del umbral)

Lisboa amanecía con un brillo de agua y gasoil. La lluvia de la madrugada seguía resbalando por los cristales del tranvía 28, dejando trazos oblicuos que deformaban los rostros de los pasajeros. Entre ellos viajaba él, con la mochila apretada contra el pecho. Apretaba también los labios, como si el gesto bastara para protegerlo del día que comenzaba.

El colegio estatal Teófilo Braga aparecía al final de la cuesta. Un edificio gris, empapado, con grafitis borrosos y un aire de abandono que ni los murales coloridos lograban disimular. Al cruzar el portón, el aire cambió: el murmullo de los alumnos, las risas, los portazos... además de esa vibración tensa que se instala donde alguien está a punto de ser señalado.

Entró directo al aula. No levantó la cabeza. No hacía falta. Sabía que lo esperaban.

—Eh, mira quién ha vuelto —dijo una voz desde el fondo. —El fantasma del pasillo —añadió otra, acompañada de una risa seca.

Dejó su mochila en el suelo y fingió revisar los cuadernos. Las carcajadas siguieron. Eran tres, siempre los mismos. Nadie intervenía. Algunos apartaban la mirada; otros grababan con el móvil sin que los profesores lo supieran. Cada día, una humillación nueva: un mote, una zancadilla, una broma que dolía como un golpe.

A veces pensaba que el colegio podía escucharlo todo. Que las paredes respiraban y registraban cada palabra que él no se atrevía a decir.

En el recreo, se refugió junto a la valla del patio trasero, donde las hojas húmedas formaban charcos color óxido. El cielo se había cerrado por completo. El aire olía a hierro y a pan recién horneado, mezclados de una forma inquietante.

Encendió el móvil. Nadie le había escrito. Ni siquiera su madre, que solía enviar mensajes breves: “Come algo”, “No llegues tarde”. Respiró hondo. Quiso desaparecer.

Entonces los vio.

Tres niños, al otro lado de la valla. De pie. Inmóviles. Llevaban mochilas antiguas y uniformes que no coincidían con los del colegio. Las ropas parecían secas a pesar de la lluvia, y sus rostros... no, no parecían caras. Eran máscaras blancas, lisas, sin expresión.

Uno sostenía una bolsa de papel. Otro, una linterna encendida a plena luz del día. El tercero simplemente lo miraba —o parecía mirarlo— con una quietud que le heló el estómago.

Parpadeó. Cuando volvió a mirar, ya no estaban.

El timbre sonó, agudo, casi metálico. Volvió a clase intentando convencerse de que todo había sido su imaginación.

A la salida, lo esperaban en la puerta. Los tres de siempre.

—¿Por qué te escondes, rarito? —dijo el más alto, empujándolo contra la pared. El otro le quitó la mochila y la volcó en el suelo. Los libros cayeron abiertos, empapándose. —Mira, su cuaderno de poesía —rió el tercero—. Qué romántico.

El siguiente empujón lo tiró al suelo. El sonido de los pasos alejándose se mezcló con el rumor del tráfico. Nadie ayudó. Ninguno miró.

Cuando logró levantarse, el cielo se había vuelto de un gris opaco. Empezó a caminar hacia casa por la calle de los Almendros, una vía estrecha que olía a humedad y a panadería antigua. El viento soplaba desde el río.

Entonces oyó pasos detrás. Suaves. Sin ritmo. Se volvió. Vacío. Solo las hojas moviéndose.

Aceleró. Los pasos también.

Al doblar la esquina, los vio. Los tres niños de las máscaras, parados frente a un portal abandonado. La linterna temblaba en las manos de uno. El haz de luz apuntaba directamente a él.

—¿Quiénes sois? —preguntó.

No respondieron. Solo levantaron la bolsa de papel. Algo dentro se movió, produciendo un sonido húmedo, como el roce de carne contra vidrio.

Retrocedió. Los niños avanzaron un paso. Luego, otro.

Entonces, un coche pasó entre ellos. Cuando volvió a mirar, habían desaparecido.

Esa noche no pudo dormir. El ruido de la lluvia se mezclaba con un golpeteo irregular en la ventana. Pensó que era el viento, hasta que oyó la risa: una risa breve, infantil, casi contenida.

Se levantó y se acercó despacio. En el cristal, alguien había dibujado con un dedo una palabra:

“Juega”.

Se apartó de golpe. Tropezó con la mochila. La bolsa de papel que había perdido en el suelo del colegio estaba allí, cerrada y mojada.

Temblando, la abrió. Dentro había una máscara blanca, idéntica a la de los niños del muro. Y una nota:

“Te esperamos”.

Al día siguiente llegó al colegio con las ojeras marcadas. Los pasillos parecían más largos. Las luces del techo parpadeaban. Los tres agresores estaban apoyados junto al aula, riéndose de algo en el móvil.

Al pasar, uno le murmuró: —¿Listo para otro recreo?

No respondió. Siguió caminando. Pero algo en su pecho empezó a arder, una mezcla de miedo y furia.

Durante la clase de historia, una sombra se movió en el ventanal. Miró de reojo: tres figuras en el patio, inmóviles, bajo la lluvia. Nadie más pareció verlas.

A media mañana, el profesor salió unos minutos. En cuanto la puerta se cerró, los tres acosadores se levantaron y rodearon su mesa.

—A ver, cuéntanos otra de tus historias raras —dijo uno. —¿Todavía ves fantasmas? —Quizá deberías presentarles a tu mamá —añadió el tercero, riendo.

El murmullo de la lluvia creció hasta tapar las voces. Una corriente helada cruzó el aula. Las luces titilaron.

—¿Qué coño...? —murmuró el más alto.

En el fondo del aula, la puerta se abrió sola. Un niño de máscara blanca estaba allí, empapado, sosteniendo una linterna.

—Truco o trato —dijo con voz hueca.

Los demás rieron, nerviosos. —Buen disfraz, rarito —dijo uno de los agresores, empujándolo hacia adelante—. ¿Tú lo trajiste?

Él negó con la cabeza. —No lo conozco.

El niño dio un paso dentro. Detrás de él entraron los otros dos. El aire del aula se volvió espeso, con olor a tierra húmeda y metal.

Las luces se apagaron. Solo quedaba la linterna, oscilando.

#313 en Terror

#382 en Paranormal

halloween violencia tragedia, terror psicologico misterio, narrativa oscura

Editado: 11.01.2026