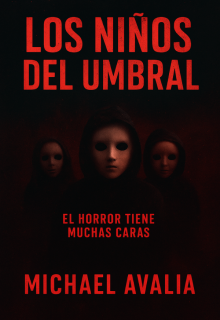

Los niños del umbral

La casa del Carrer Sardenya

La casa del Carrer Sardenya

(Un capítulo de Los niños del umbral) Michael Avalia

Barcelona respiraba una calma extraña aquel sábado de otoño. El aire, húmedo y templado, traía un olor a piedra mojada y a hierro, el mismo que sube del metro cuando las puertas se abren bajo tierra. Desde la esquina del Carrer de Provença se veía la Sagrada Familia recortada contra un cielo de plomo, las torres envueltas en andamios como si aún intentaran escapar de la ciudad.

Jordi y sus amigos —Pau, Marc y Nuria— habían pasado la tarde merodeando por el barrio, buscando un lugar donde esconderse de la monotonía. Fue Pau quien lo propuso: —La casa del Sardenya. Dicen que ahí vivía un pintor que desapareció. —¿Y si nos pillan? —preguntó Nuria, encogiéndose en su chaqueta. —No queda nadie. Está tapiada por dentro, pero la puerta del patio se abre si empujas fuerte.

Jordi sonrió. —Jugamos al escondite. Una ronda, y ya está.

Eran casi las seis. El sol se hundía despacio, tiñendo los muros de un naranja cansado. El patio trasero tenía una fuente sin agua, una hiedra que trepaba hasta el segundo piso y un olor a polvo, humedad y algo más: un perfume leve, dulzón, como de fruta podrida. Empujaron la puerta. Cedió con un gemido.

El vestíbulo los recibió con un murmullo hueco. Las ventanas estaban cubiertas con tablones, y entre las rendijas se filtraban haces de luz gris, cruzando el aire saturado de motas. —Vale —dijo Jordi—. Yo busco. Contaré hasta cincuenta.

Los demás rieron, corrieron escaleras arriba y se dispersaron. Él apoyó la frente en la pared y empezó a contar: —Uno… dos… tres…

El eco de su voz le respondía, pero con un tono distinto. Más grave, como si la casa repitiera los números desde otro tiempo. —Cuarenta y ocho… cuarenta y nueve… cincuenta. Abrió los ojos: —Voy.

Subió despacio. El suelo crujía bajo sus zapatillas. —¿Pau? ¿Marc? ¿Nuria? Nada. Solo el goteo de una cañería rota.

Empujó una puerta entreabierta. La habitación estaba vacía, salvo por un espejo manchado apoyado contra la pared. En el reflejo creyó observar algo moverse detrás de él. Se giró. No había nadie. Solo polvo suspendido.

Avanzó por el pasillo. El aire era más gélido. El olor a humedad se mezclaba con un perfume antiguo, casi humano. Entonces oyó las risas. Risas agudas, infantiles. Pero no eran las de sus amigos. Venían del piso inferior. Bajó los escalones con cuidado. La puerta del patio estaba abierta. Afuera, la luz moría. Las risas continuaban, entrecortadas por pasos diminutos que parecían deslizarse sobre el suelo. —¿Quién está ahí? —preguntó Jordi.

El viento respondió con un murmullo. Entonces los vio.

Tres niños de pie junto a la fuente seca. Llevaban máscaras blancas, lisas, sin rasgos. Sus ropas eran antiguas, de otro siglo, desteñidas y húmedas por la neblina. Uno sostenía una linterna encendida, aunque aún no había anochecido. Los otros dos giraban en círculos, riendo sin sonido.

Jordi dio un paso atrás. —Eh… ¿Quiénes sois?

Los niños se detuvieron al unísono. El de la linterna alzó el brazo. La luz lo cegó. Cuando volvió a mirar, ya no estaban.

El silencio cayó de golpe. Solo su respiración llenaba el aire. —¡Pau! ¡Marc! ¡Nuria! —gritó.

Corrió escaleras arriba. Las habitaciones vacías. En el suelo, unas huellas diminutas, como de zapatos infantiles, marcadas sobre el polvo húmedo.

Entonces alguien comenzó a contar detrás de la pared: —Uno… dos… tres…

La voz era de un niño. Pero no de los suyos. El eco vibraba dentro de las paredes.

Jordi corrió hacia la puerta principal. Cerrada. No cedía. Golpeó con el puño: —¡Abrid! ¡No es divertido!

Del otro lado, una voz suave respondió: —Juega con nosotros.

La linterna volvió a encenderse sola, en el suelo. Iluminaba una bolsa de papel. Dentro, una máscara blanca y una nota escrita con caligrafía infantil: “Tu turno”.

Cuando Pau, Marc y Nuria salieron de sus escondites, el reloj de la torre marcaba las siete y media. Reían, sin notar, el cambio en el aire. —¡Jordi! —llamó Pau—. Ya puedes parar, que ganamos.

Silencio. Buscaron por toda la casa, pero solo hallaron su mochila, tirada junto a la fuente.

Dentro, el móvil seguía grabando. Una pantalla negra, un sonido de pasos, respiraciones entrecortadas y una risa que no pertenecía a ninguno de ellos.

Llamaron a sus padres. Luego, a la policía. Esa noche, la casa fue registrada. No hallaron rastro alguno. Ni huellas, ni señales de forcejeo.

Solo, en el muro del patio, escritas con tiza blanca, tres palabras: “Jugamos contigo, Jordi”.

Las semanas siguientes, el barrio cambió. Los vecinos evitaban pasar por la acera del Sardenya. Algunos juraban haber visto luces encenderse entre las tablas. Otros, risas mezcladas con una cuenta interminable: —Uno… dos… tres…

Una tarde, un turista francés tomó una foto de la fachada. Al revisar la imagen, en la ventana superior se distinguía una figura infantil con una máscara blanca. Nadie pudo reproducirla. El archivo desapareció del teléfono la misma noche.

En diciembre, un grupo de curiosos se detuvo frente a la verja. Entre los barrotes, una figura menuda observaba desde la penumbra. Llevaba una máscara blanca. Cuando uno de ellos le apuntó con la cámara, la figura se desvaneció. Solo quedó una bolsa de papel colgando del hierro. Dentro, una nota escrita con letra temblorosa: “Tu turno”.

Epílogo

Dicen que el miedo tiene acento distinto en cada ciudad, pero siempre la misma risa. Una risa breve, afilada, que se escucha al caer la tarde, cuando las farolas aún titilan y los niños empiezan a desaparecer.

En Palo Alto, los vecinos aún dejan calabazas frente a las casas, aunque ya nadie celebra Halloween. Ninguno olvida al muchacho del tranvía que jamás llegó a su parada. A veces, en las noches más frías, aparece una bolsa de papel colgando de un poste de luz. Dentro, una máscara diminuta y un caramelo endurecido.

#313 en Terror

#382 en Paranormal

halloween violencia tragedia, terror psicologico misterio, narrativa oscura

Editado: 11.01.2026