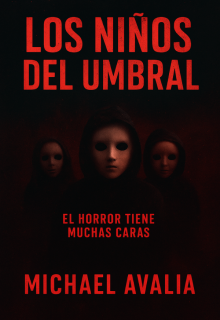

Los niños del umbral

La partida global

La partida global

Hikaru Kurokawa encendió su ordenador en la penumbra de su oficina, en un rascacielos de Shibuya. La ciudad bullía afuera, luces y neón reflejadas en charcos que el amanecer todavía no había secado, pero él estaba solo, rodeado de cables y pantallas. Durante años estuvo estudiando la forma en que el miedo podía transformarse en código, cómo los patrones infantiles podían replicarse en cualquier mente. Esa noche, después de ajustar los últimos parámetros, pulsó “Ejecutar”.

El juego apareció con una interfaz sencilla y perturbadora. Un fondo negro, tres máscaras blancas flotando y un mensaje parpadeante: “¿Juegas?”

Los primeros usuarios fueron japoneses, atraídos por la advertencia implícita: No juegues solo. Pero pronto la noticia se filtró a foros internacionales. El juego prometía encuentros virtuales con los tres niños enmascarados, cuya misión era “encontrar” al jugador antes de que él los encontrara a ellos. No había tutoriales, ni reglas visibles. Todo era misterio.

Las desapariciones comenzaron en Tokio. Niños que habían pasado horas frente a sus pantallas simplemente no regresaron a casa. Sus habitaciones aparecían vacías, muebles desplazados, paredes marcadas con palabras escritas por un dedo invisible: “Truco”, “Juega”. Los padres, al principio, pensaban en travesuras adolescentes, hasta que la policía confirmó la ausencia de los menores y los informes se multiplicaron.

En Palo Alto, Claire Dawson revisaba las grabaciones de su hija y comprobó con horror lo que ya sospechaba: sombras infantiles se movían tras las ventanas, inmóviles y silenciosas. En Lisboa, un adolescente relató cómo, en pleno recreo, tres figuras aparecieron junto al muro del colegio y desaparecieron, dejando bolsas de papel con máscaras idénticas a la suya. En Barcelona, una familia que entró a la casa del Carrer Sardenya nunca salió. Las cámaras de seguridad captaron siluetas enmascaradas que aparecían y desaparecían entre paredes húmedas y tinieblas densas.

—No son fantasmas —dijo un investigador español en un simposio internacional—. Son un fenómeno que se alimenta de la interacción humana. Cada usuario que juega, la historia que cuentan, los fortalece y multiplica.

El juego cruzaba fronteras, replicándose en cada ordenador y teléfono que lo descargaba. Se volvió viral sin publicidad; su viralidad era el miedo mismo. Las desapariciones se volvieron globales: Londres, Ciudad de México, Nueva York y Berlín reportaron incidentes idénticos. Niños y adolescentes desaparecían tras horas de partidas, y las cámaras captaban figuras con máscaras blancas moviéndose en silencio detrás de ellos. Aquellos que no jugaban aseguraban escuchar pasos, risas cortas, golpeteos diminutos, en sus casas o patios.

Hikaru, en Tokio, observaba cómo su creación escapaba de su control. Las figuras enmascaradas, que él había modelado digitalmente, parecían adquirir autonomía. Aparecían en parques, pasillos de colegios y patios traseros de hogares en distintos países, siempre silenciosas y acechantes.

Los gobiernos intervinieron. Japón prohibió el juego, Estados Unidos bloqueó servidores y lanzó alertas a la Interpol. Europa emitió decretos similares. Sin embargo, cada intento de erradicarlo parecía multiplicar su alcance. Los códigos se replicaban solos, las máscaras blancas aparecían en fotos y vídeos compartidos en redes sociales, y los usuarios recibían la misma pregunta, parpadeante y persistente: “¿Juegas?”.

En Palo Alto, Claire observaba los efectos residuales en los hogares: bolsas de papel colgando de postes de luz, caramelos endurecidos y, en la ventana de Emily, una pequeña palabra escrita con el dedo: “Gracias”. En Lisboa, los patios escolares permanecían vacíos; los maestros evitaban mirar hacia el muro donde habían aparecido los niños del umbral. En Barcelona, el Carrer Sardenya estaba desierto después del atardecer, salvo por la presencia ocasional de figuras enmascaradas que desaparecían cuando alguien se acercaba.

El fenómeno generaba miedo silencioso y constante. Las calles se vaciaban, las luces de los portales se apagaban antes de tiempo y los niños jugaban en interiores, temerosos de las sombras. La policía no tenía respuestas; los foros y redes se saturaban de mensajes crípticos de jóvenes que habían jugado y sobrevivido, todos describiendo los mismos patrones: pasos diminutos, linternas oscilantes, bolsas de papel, máscaras blancas y palabras escritas por dedos invisibles. “Truco”, “Juega”, “Tu turno”.

Hikaru, observando las pantallas, comprendió la magnitud de su creación. Los niños del umbral ya no estaban limitados a una ciudad, a una casa o a un colegio. Se movían como un virus global, replicándose a través del miedo y la interacción humana. La humanidad, sin saberlo, había abierto una puerta que no podía cerrarse.

En Berlín, un equipo de investigadores observaba un monitor en silencio. Tres niños con máscaras blancas aparecieron de repente en un aula vacía. Uno levantó una bolsa de papel; la luz de la linterna titiló, y una palabra surgió en la pizarra: “Juega”. Un investigador se retiró lentamente, sin mirar atrás.

Los gobiernos intentaron prohibir el juego de manera definitiva: servidores bloqueados, aplicaciones eliminadas, campañas de concienciación. Pero cada restricción parecía intensificar el fenómeno. Los usuarios más curiosos descargaban copias clandestinas. Las desapariciones continuaban. Las máscaras y las bolsas de papel aparecían en todos los continentes, acompañadas de la misma advertencia: “Tu turno”.

La prensa internacional comenzó a seguir el fenómeno con titulares alarmantes: “Juego de Internet provoca desapariciones globales”, “Tres niños enmascarados aterran a medio mundo”, “La policía no puede detenerlos”. Los relatos eran idénticos: el juego, las máscaras, las bolsas de papel, los desvanecimientos y la risa breve y aguda que se escuchaba justo antes de que todo se disipara.

#137 en Terror

#185 en Paranormal

halloween violencia tragedia, terror psicologico misterio, narrativa oscura

Editado: 11.01.2026